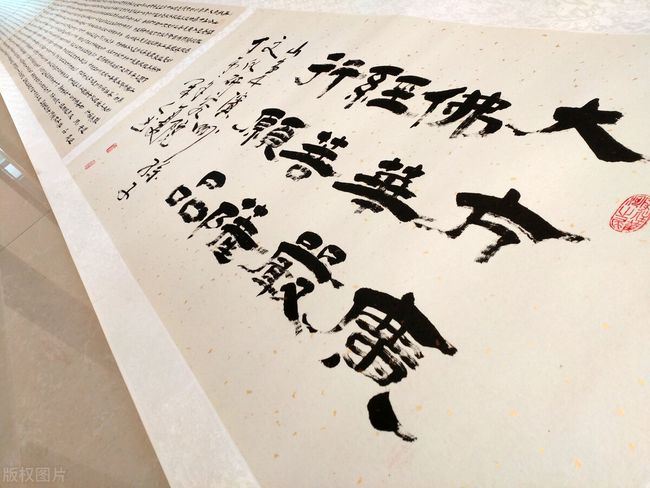

《华严经》连载031

2023-12-07 药师佛经典

药师坛城“早示”《华严经》连载031:《华严经》,全称《大方广佛华严经》,大乘佛教要典之一;是释迦牟尼成道之后,于菩提树下为文殊、普贤等大菩萨所宣说,经中记佛陀之因行果德,并开显重重无尽、事事无碍之妙旨。

近几年“助印《法华经》、连载《楞严经》,很想听一遍《华严经》,今日机缘成熟,开始听《华严经》,听完后和大家谈“感悟”……

佛家有言:“开悟的《楞严》,成佛的《法华》,富贵的《华严》”。《华严经》描述的是重重无尽的“华藏世界海”,诸佛菩萨充满整个世界,我们的地球,在华藏世界海中,仅仅是一粒微尘,然而,就是在这尘埃般细小的地球上,我们能够见到“一花一世界,一叶一如来”。

一念愚即般若绝,

一念智即般若生。

【诸佛子,所言苦灭道圣谛者,彼离垢世界中,或名坚固物,】

文殊师利菩萨摩诃萨又继续对大众说,诸位佛子啊,苦、集、灭、道四圣谛的「道圣谛」,在「离垢世界」我们怎么讲呢?我们说,「坚固物」就是「道圣谛」的内涵,世界上最坚固的物质是什么?是虚空、是空性。当你成为虚空、空性,你就成了世界最坚固的物质,你的苦就灭了。

【或名方便分,或名解脱本,】

让苦灭的方式、方法还有「方便分」(无量的善巧方便),或者「解脱本」,众生迷是由心而迷,众生解脱也是由心而解脱。

【醍醐】

所以不管处理什么事情都是从心下功夫,如果想让所有的苦都消失,要从心上下功夫

【或名本性实,或名不可毁訾,】

「本性实」这也是苦、集、灭、道四圣谛的「道圣谛」的内涵,本性安于实相,或者说「不可毁訾」,世界上只有绝对真理是不可毁訾的,没有人去批评那个绝对真理,任何的宗教里都把绝对真理推到最高处去膜拜,都渴望和它合一。这种绝对真理,你没有办法去诋毁它、批评它,安于这里,你的苦就会消失、消灭。

【或名最清净,或名诸有边,】

或者「最清净」,净极则光通达,清净到极致就能成佛(成佛就是彻底究竟圆满的解脱),所以最清净也能够让苦消灭。看看哪个众生适合修习这种方法,就是最清净。把菩萨戒持得极其圆满,没有疏漏,你就最清净了,也就成佛了,所以菩萨戒被誉为千佛大戒。让苦消灭的方式方法,在「离垢世界」文殊菩萨说我们也讲「诸有边」,诸有之边就是跳出三界了(跳出欲界、色界、无色界三界之外),这就解脱了。

【或名受寄全,或名作究竟,或名净分别。】

或者「受寄全」,就是让众生得到满足和信任。「受寄全」代表让众生得到完全的满足,得到被信任的感觉。诸佛是一切众生最信任的,所以如果你得到了像佛一样的那种被信任,说明你也成佛了。让众生的一切苦都消灭的方式方法还有「作究竟」,寻求究竟圆满的了悟,而不是一知半解,这是无上的、无等等的一种了悟(究竟的了悟),这样你的苦就会彻底地消灭。或者「净分别」,消灭掉所有的分别,不再起分别,这样你的苦也能消灭。

【诸佛子,离垢世界说四圣谛,有如是等四百亿十千名,随众生心,悉令调伏。】

文殊菩萨说,诸位佛子,在「离垢世界」我们讲说苦、集、灭、道四圣谛,就有类似以上这样的四百亿万种名称和说法,都是随着众生的心去给他们讲说不同的内容,目的就是调伏他们,让他们的苦消失、消灭。

【诸佛子,此娑婆世界所言苦圣谛者,彼丰溢世界中,或名爱染处,或名险害根,】

之后文殊菩萨又讲,诸位佛子啊,我们在娑婆世界常讲的苦、集、灭、道四圣谛的「苦圣谛」,在「丰溢世界」这个地方,我们讲什么是苦?你的爱染之处就是苦,你贪爱什么,染著什么,你所贪爱之处,你所染著之处就是苦。

【醍醐】

有的人说,我烟瘾很严重,就是爱吸烟,那么这个烟瘾存在的地方就是你的苦的源头;有的人酒瘾严重,有的人毒瘾严重……你的爱染之处就是苦

或名「险害之根」,容易让你犯错误的那一根,六根中哪一根你容易犯错误?是眼根、耳根,还是鼻根、舌根,还是身根、意根?那就是险害之根,那里就是苦。

【或名有海分,或名积集成,】

什么是苦?有海之一分也是苦,欲望无限大,只得到了一点点,那你就感觉苦;或名「积集成」,必须积集才得以形成,不积集就无法形成,你就感觉苦了,匮乏的感觉是苦的。

【或名差别根,】

或名「差别根」,众生的六根是不同的,因为业力的原因,也因为愿力的原因。众生与众生的眼、耳、鼻、舌、身、意是不同的,众生与众生的心也是不同的,心所起作用的这六根也是不同的。那么这差别之根也会成为众生与众生之间相互误解和不协调的根源。

我不懂你,正如你不懂我。为什么?

我们心不同、眼耳鼻舌身意不同、过去的业力和愿力不同,所以我们不同,所以你不懂我,我也不懂你。那么这样众生的苦就形成了,无法相互完美地理解,这是一种苦。诸佛菩萨他就不苦,为什么呀?修成诸佛状态的时候都入到法性了,佛与佛是无差别的,在本性上无差别的,相上显示得有差别,实际上无差别,这个佛不会误解那个佛,那个佛了解这个佛,是完全地懂得,所以就无苦了,但是众生是有苦的。

【或名增长,或名生灭,】

「增长」也是一种苦,因为有增长就有衰减。还有「生灭」,事物的生灭也是一种苦。我养的花今天开得好好的,明天死掉了,这就是苦;或者我养了一个孩子,还没有长多大就夭折了,这也是苦,生灭是苦。

【或名障碍,或名刀剑本,或名数所成。】

还有「障碍」也是苦,我想做一件事情,遇到了障碍让我无法顺利地完成心愿,这个时候就感受到苦;或者「刀剑本」是苦,很多众生在嗔心的激发下就会有一些暴力的倾向,这种暴力的倾向导致他造作恶业,这就是苦。有的时候暴力的意念还没有形成为行动,你的苦果已经在未来等待着,只要因缘会遇,它就会现形,所以要谨慎我们的每一个念头,因为这个世界是由念头推动起来的,行动的背后也是念头;另外「数所成」也是苦,就是说命数的安排、命数的掌控也是苦。很多人很信命——我命里有,我命里无……那个感觉让众生也觉得苦。

【诸佛子,所言苦集圣谛者,彼丰溢世界中,或名可恶,或名名字,】

文殊菩萨说,诸位佛子,苦、集、灭、道的「集圣谛」(苦的根源或者苦的凝结)。在「丰溢世界」这个地方,我们讲「可恶」,可恶的感觉是苦的凝结,是苦的集中。「可恶」(这个事物很可恶),无限的不良情绪就从心中像泉水一样冒出来,这种感觉是苦的,也是苦的源头;或名「名字」,世间有这个名字、那个名字,一开始是为了区分相,免得没有秩序,免得陷入混乱,但时间长了名字造成了更多的混乱,人被名字相所误导,从而迷失等等,所以名字也成了苦,成了让你苦的根源。

【或名无尽,或名分数,】

或名「无尽」,你的欲望是无尽的、无止境的,这个是苦的,也是苦的根源;或名「分数」,就是事物本来是完整的,散坏成部分了,散坏成无量了,让我们感觉是苦的。有些事我们希望它是集中的、完整的,它却不是这样,那我们也会感觉到苦。

【或名不可爱,或名能攫噬,】

或名「不可爱」,事物是不可爱的,我看一眼就不想看第二眼,视线就想逃开,不想盯着这个地方看,这种不可爱的感觉,也是让众生感觉不舒服的,是苦的;或名「能攫噬」,这个事物过于吸引我,它成了我欲望之源,我看到它就不可抑止地被吸引,被挟裹,像龙卷风,像旋涡一样被卷进去了,这种感觉是苦的源头,欲望之源这是苦的。

【或名粗鄙物,或名爱著,】

或名「粗鄙物」,在「丰溢世界」这个地方,大家普遍认为一切粗陋、鄙劣的事物都是苦的,我们不喜欢这些粗陋的、鄙劣的事物。相对的,我们喜欢那些高雅的、高贵的事物。我们喜欢文明的行为举止等等,我们不喜欢一切粗鄙之物,它让我们感觉是不舒适的;或名「爱著」,贪爱、执着,依然是苦。

【或名器,或名动。】

或名「器」,仅仅是一种零部件,一种被使用者,它没有主导意识,没有办法自我操控,这个是苦的。不被自己主导的一切会让我们感觉是苦的,我想用一个东西没办法使用,或者我想去一个地方,无有办法去;或者我自己感觉自己是神的零部件,像有些宗教认为我们是神的零部件等等,这种被奴役的感觉,也让我们感觉是苦的;或者妄动误作(虚妄的一种动作,或者是错误的一种动作),这些都让我们感觉是苦的,甚至是苦的源头,在「丰溢世界」针对相应众生的根性,我们是这样讲的。

【诸佛子,所言苦灭圣谛者,彼丰溢世界中,或名相续断,】

文殊菩萨说,诸位佛子啊,怎么样让以上种种苦消灭呢?在「丰溢世界」中我们跟大家讲,「相续断」的时候,苦就灭了。轮回的惯性不再持续的时候,苦就灭了;你的贪、嗔、痴、慢、疑断掉的时候,苦就灭了。众生的苦是因为贪、嗔、痴、慢、疑而导致的,如果不再贪、嗔、痴、慢、疑,苦就消失了。

【或名开显,或名无文字,】

或名「开显」,让隐藏的事物显现出来,我想知道这个事物的真相,真相显现的时候,我是开心的、我是快乐的,那一刻苦就消灭了;或名「无文字」前面讲众生容易被名字相所误导,太多的名字相让众生感觉困惑,那么无名之相、言语则道断(无言语、无文字的时候),当下是一种解脱态,那个时候苦就消灭了。

【或名无所修,或名无所见,】

或名「无所修」,长期的、刻意的修习,让我们感觉很累的时候,当下放下(很轻松),我无所修而修,当下那个留白的状态,其实也是舒适的、快乐的。或者你修证到了一定程度(比如说修成了佛),再也不需要修什么了,那也是极致的大自在、大舒适、大圆满、大休息;还有「无所见」,进入到一种「无所见」的境态,那也是苦的消灭。

【或名无所作,或名寂灭,】

或者进入到「无所作」的状态,也是苦的消灭;或者本身入灭尽定,入灭尽定的这种寂灭感,也是苦的消灭。

【醍醐】

这些阿罗汉其实是蛮舒适的,那种一切皆无,是很舒适的。但是佛陀并不倡导大家都沉迷于灭尽定

【或名已烧尽,或名舍重担,或名已除坏。】

已烧尽的感觉,烦恼的薪柴被智慧之火都烧尽了,我们感觉是快乐的,苦就消灭了;或者一直背在身上的重担,你舍掉了它,那么苦就消灭了;或名「已除坏」,该除坏的事物除坏了,那你也是快乐的、也是轻松的。

【诸佛子,所言苦灭道圣谛者,彼丰溢世界中,或名寂灭行,】

苦、集、灭、道四圣谛的「道圣谛」(让苦灭的方式方法),在「丰溢世界」,文殊菩萨说,我们讲「寂灭之行」,就是「道圣谛」的内涵,常修寂灭之行,不要随着六根而奔逸,安处在阿兰若处修寂灭之行,你是快乐的,你能够解脱,这是「道圣谛」。

【或名出离行,或名勤修证,】

要么常修「出离之行」,或者是精勤地修证佛法,按照佛陀经文中的指示去修证,这也是快乐的,能够让你解脱。

【或名安隐去,或名无量寿,】

或者「安隐去」,随佛菩萨安隐而去,这也是解脱道了;或名「无量寿」,什么是无量寿?虚空是无量寿、空性是无量寿、法性是无量寿、涅槃是无量寿,如果证入了无量寿,那这绝对的解脱道了。

【或名善了知,或名究竟道,】

还有「善了知」,了知一切诸法实相,这也是解脱道;或者是寻求究竟圆满的一种对于道的契入,这也是解脱道。

【或名难修习,或名至彼岸,】

或者是修习一切「难修习」的圣人的行为,我们说菩萨戒难守,为什么?这是圣人才能守好的,不是一般凡夫能够守好的,如果你修习这些难修习的圣人之行,这也是解脱之道,因为圣人是解脱者;或名「至彼岸」,长诵心经悟入心经的境界,到达彼岸,这也是解脱道。

【或名无能胜。】

或者「无能胜」,什么时候无能胜?你不跟任何人争的时候也无所谓输赢了,我执彻底消失了,到最后我执消失到极致,我成了真我、成了佛性。你成了佛,这个时候,「无能胜」的解脱道你已经修习成功了。

【诸佛子,丰溢世界说四圣谛,有如是等四百亿十千名,随众生心,悉令调伏。】

文殊菩萨说,诸位佛子啊,在「丰溢世界」这个地方,我们讲说苦、集、灭、道四圣谛,就有前面类似这样的四百亿万种的名称和说法,随着众生的心给众生讲,目的是调伏众生。

【诸佛子,此娑婆世界所言苦圣谛者,彼摄取世界中,】

接下来文殊菩萨讲,诸位佛子啊,我们在娑婆世界经常提到的苦、集、灭、道四圣谛,换一个世界,在「摄取世界」,我们的讲法又有些不同了。当在「摄取世界」,我们提到什么是「苦圣谛」的时候,什么让众生觉得苦,我们挖掘一下。

【或名能劫夺,】

「能劫夺」,当你拥有一些事物的时候,你不是无所得、无所拥有,你是真的拥有。比如说,财、色、名、食、睡,你是真的拥有,当别人劫夺(抢走)的时候,你就是苦的。你拥有很多财富,被没收的时候,或者被盗贼偷去的时候,或者被骗子骗去的时候,你是苦的,对吧?你拥有美色,被别人霸占的时候,或者你的爱人背叛了你的时候,你是苦的吧?是非常苦的。现在出问题的爱情和婚姻是非常多的,私下里很多师兄都在问相关的问题呀,这是苦的吧?因为你拥有,然后失去了,或者动荡了,你就是苦的。你拥有美好的名声,当名声被毁坏的时候,或者恶人诽谤你,或者你自己做错了什么事情,名声坏了,你也是苦的吧。你拥有美好的食物,别人不让你吃,你很饿,他抢走了,你苦吗?你是苦的。你正睡着觉,睡得很香甜、很美,有人吵醒你了,很多人就会起嗔恨,是不是?所以,当我们所拥有的事物被劫夺的时候,我们会感觉苦。

【或名非善友,或名多恐怖,】

或者我们交了一些朋友,他不是善的朋友(非善之友),我们一开始择友不慎,结果他欺骗了我们,伤害了我们,背叛了我们,侵损我们等等,这也是很苦的。

【醍醐】

家贼难防,有的时候,我们特别信任的人,他像我们家里人一样,结果呢?背叛我们,对我们的打击简直是难以想象的啊!非善之友,也是苦的

或者名「多恐怖」,有的众生从小就胆小,怕这怕那,这是苦的吧?又怕这,又怕那,怕蟑螂、怕老鼠、怕虫子、怕蛇,怕这怕那,什么都怕,晚上又怕黑夜,这种多恐怖的感觉也是苦的。

【或名种种戏论,】

或名「种种戏论」,很多人跟你讲话,但讲得没有什么意义,对于什么提高你的品质,增加你的智慧,指引你的人生,各方面没有任何的意义,只是讲一些戏论,浪费你的时间,这也是苦的。碍于面子,你又不好意思去打断他,还要去说;或者在公司里,人家朋友啊,同事啊,空下来都在聊八卦,你不想聊,那都是戏论,但是不参与,又觉得好像不合群,我还要硬要参与进去,随顺大众去聊一聊,自己也感觉是不舒适的、是苦的……戏论是苦。

【或名地狱性,或名非实义,或名贪欲担,】

还有「地狱性」是苦,在地狱里的众生是不是苦的?如果你造作了地狱之业,那也是苦的;或名「非实义」,我们的所作所为对于我们的觉醒觉悟没有真实的助益,实际上它是无意义的行为,却不得不做,这也是苦的;或名「贪欲担」,贪欲的重担也是苦的。

【或名深重根,或名随心转,或名根本空。】

或名「深重根」,你的注意力都在六根上,就是放不下,卸不掉那个六根,这也是苦的。你的累也是来自六根的,众生在六根上执迷、迷失,也在六根上觉悟(楞严经讲的)。我们靠六根迷,我们的觉悟也是靠着六根的,所以不能怪六根,怪的是你的心啊!

楞

严

经

卷

六

「随心而转」,随着你的感性而转,这个也是苦的。你无法控制自己的心,这里的心不是说真心自性的心,是你的妄心,你随着妄心而转,这是苦的;或名「根本空」,这也是类似断灭空了,陷入到断灭空里,觉得一切无意义,什么也不想做了,甚至有的众生学佛学偏了,想赶快地往生,我不想活了,我想现在就去极乐世界,我自杀,种种……那是根本空啊!那也是苦的。

【诸佛子,所言苦集圣谛者,彼摄取世界中,或名贪著,或名恶成办,】

文殊菩萨说,诸位佛子啊,当提到苦、集、灭、道的「集圣谛」的时候,在「摄取世界」这个地方,我们跟大家讲,你对于事物的贪著就是苦的根源;或者「恶成办」是苦的根源,你怀着恶意去承办某些事,这简直是苦的根源。

【或名过恶,或名速疾,】

或者「过恶」,就是我们不小心做错了事情,错误往往会导致一些不好的苦果,所以过恶也是苦的根源;或者过于贪图快,我快一点儿证得境界,快点证神通,快点成佛,快快快……这种着急呀,它也是苦的根源。

【醍醐】

什么事情不能太着急,急就不稳了,不稳就容易出差错了,不能着急

【或名能执取,或名想,或名有果,或名无可说,】

或者「能执取」,有事物能够被我执取,我就进一步地执取,这也是苦的根源;或名「想」,想是心中相,心里总有事,就是无法空掉,这也是苦的根源;或名「有果」,有果证明你有造作,有造作,有果,那还没在涅槃里,所以也是苦的根源;或名「无可说」,真正该说的时候还是要说的,该你讲法还是要讲的。那你该讲的时候不讲,这也是苦的。

【或名无可取,或名流转。】

或名「无可取」我们真的可以把著什么吗?又好像「无可取」。有的时候,在这种状态下众生容易绝望,无可取,他容易绝望、沮丧,这也是苦的,苦的根源。或者我希望有一些境界,有一些瑞相来鼓励鼓励我,但是总是没有。看这个师兄那个师兄都有种种的感应和境界,我一点儿都没有,这个时候容易丧失信心,这也是苦的;或名「流转」随着业力流转也是苦的。

【诸佛子,所言苦灭圣谛者,彼摄取世界中,或名不退转,】

那么苦、集、灭、道四圣谛的「灭圣谛」,什么情况让苦消灭呢?在「摄取世界」,文殊菩萨说,如果你能够在修行之道上不退转,你的苦会慢慢地消灭。也许在这个道路上会遇到很多的坎坷,但你一直不退转,那么苦就会慢慢地消灭。

【或名离言说,或名无相状,或名可欣乐,或名坚固,】

或者你证入一种「离言说」的「空、无相、无愿」的解脱境界,那苦也消灭了。或者证入到「无相状」的境界;或者证入到「可欣乐」的境界。初禅(离生喜乐地)开始入初禅了,开始感觉到一些快乐了;或名「坚固」证入了金刚之地了(金刚波若波罗蜜多坚固之地),这也是让苦消灭的方法,苦就会灭。

【或名上妙,或名离痴,或名灭尽,或名远恶,或名出离。】

或者你学习「上妙」的佛法,听佛那上妙的开示,你也是法喜充满的,苦就消灭了。或者离开了所有的「愚痴」,你的苦就灭了。有的时候,阿罗汉证入「灭尽定」那一刻,他的苦也消灭了,什么都灭了,包括苦也消灭了。或者你远离一切的恶行,那就没有恶果了,那苦也会消灭。或者修习「出离」之心(不著之心),苦也会消灭。

【诸佛子,所言苦灭道圣谛者,彼摄取世界中,或名离言,或名无诤,】

在「摄取世界」,讲到苦、集、灭、道的「道圣谛」的时候,文殊菩萨说,什么方式、方法能够让苦消灭啊?经常修打坐的师兄,喜欢沉默,不太喜欢讲废话,他安于法性的自足状态,这种「离言」的状态,其实他是喜悦的,是超越的,这是「道圣谛」的内涵;还有「无诤」,就是不跟任何人争吵,经常修习禅定的人不太爱争吵的,这种无诤的状态也是「道圣谛」的内涵。

【或名教导,或名善回向,】

或者「教导」,把自己所拥有的智慧传达给别人,去开发、启悟别人。这样的话,你的智慧会更加的倍增,进一步地增加,这也是「道圣谛」的内涵。

【醍醐】

所以法布施是属于「道圣谛」的,自己解脱,也帮助别人解脱

还有善于回向,喜欢回向你的功德,把功德回向给虚空法界的众生,或者回向给家人,或者回向给自己速证无上正等正觉,这都是可以的,「善回向」也是「道圣谛」的内涵。

【或名大善巧,或名差别方便,或名如虚空,或名寂静行,或名胜智,或名能了义。】

或者拥有大的善巧方便,无量差别的方便,这都是「道圣谛」的内涵;在「摄取世界」我们也讲虚空,要学习得像虚空一样,这也是「道圣谛」的内涵;或者常修「寂静之行」,修习殊胜的智慧,学习究竟了义等等,都是「道圣谛」的内涵。

【诸佛子,摄取世界说四圣谛,有如是等四百亿十千名,随众生心,悉令调伏。】

文殊菩萨说,诸位佛子啊,在「摄取世界」我们讲说苦、集、灭、道四圣谛的时候,就有以上种种不同的,大概有四百亿万种名称和说法,都是随着众生心性的不同给他们讲说不同的内容,目的都是调伏他们。调伏的目的是什么?不是说控制众生。调伏众生是帮众生调伏心性,让众生解脱,让众生快乐,这是讲说苦、集、灭、道四圣谛的意义。

佛陀做的一切都是为了众生,因为在无限大的这个层面,佛心里包裹着所有众生,所有众生都是佛陀识心的化现,度了众生也是度了自己识心的一些不完美,让自己的识心变得越来越完美,度众生就是利益自己本身。在究竟意义上,所有的佛度众生其实就是在安慰自己、舒适自己、解脱自己,这就是苦、集、灭、道(四圣谛)。

苦的表现,苦的凝结、根源,苦灭的表现,让苦灭的方式、方法。

这就是苦、集、灭、道四圣谛。

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈