大乘见道所需的福德资粮

2023-05-21 明心见性

今天这个单元,我们将为大家介绍:大乘见道所需的福德资粮。

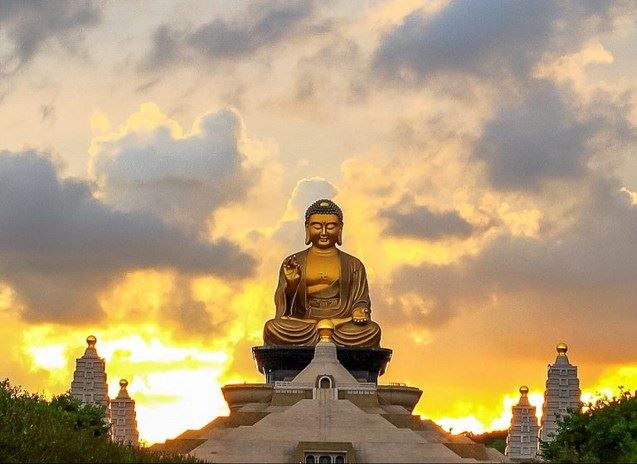

各位菩萨,我们都知道,大乘菩萨的入道之门就是明心见性,明心见性之后,才能进入大乘佛法的修道之门,也才能开始内门广修六度万行。然而在求明心见性之前,除了必须建立正确的佛法与禅法修证知见以外,还要锻炼参禅所应该具备的功夫,以及具有简择真正善知识的能力,并且还要培植福德筹集见道资粮。也许有人会问说:要求大乘见道明心见性,为什么一定要培植福德资粮呢?各位菩萨,我们打个比方,各位就会比较容易了解。譬如说,我们想要盖一栋像台北101那样高的大楼,那么请问大家:我们是不是就直接盖最上面的那一层就可以了呢?或者我们可以从第五十层开始盖起呢?相信大家都会摇摇头说: 欸,你是不是在开玩笑啊!这是一个很简单的道理,房子想要盖得多高,地基就得向下打得多深。绝对不可能是要盖一百层的大楼,却直接可以从地面上盖起,而不用向下把地基打好的。

各位菩萨,就像是这样的道理,您在佛道上的每一分证境和证量,都必须有相对的福德资粮作为基础,这样才能在佛菩提道上有扎实稳固的基础,也才能一步步的往前推进而没有障难来遮障我们。弘法多年以来,我们看到许多退失的现成例子,虽然说会退失的人原因很多,但如果仔细的归纳起来,其实不外乎都是因为福德资粮不足所导致。因此,我们特别要利用三集的时间,来为各位详细的说明,如何来筹集大乘见道的福德资粮,希望能够帮助大家打下稳固的佛道修行基础,以期能早日的修学正法,迈向正确的成佛之道。

想要培植福德、筹集见道资粮,最首先也是最重要的就是要归命三宝,要供养三宝。所谓三宝,就是指佛、法、僧三宝。我们如果能够以至诚心来归命三宝,来供养三宝,一定可以获得无量无边的利益,并且能够得到佛菩萨的加持和摄受。假使有人想要求明心见性,但是却不归命三宝,也不供养三宝,而说他可以靠自己的力量来悟入,那是绝对不可能的事啊!这是为什么呢?因为明心见性,乃是 释迦世尊以及诸佛菩萨成佛之钥,假使不信有三宝,不能依止三宝,不至诚恳切的供养三宝的人,怎么可能获得成佛之道的入道宝钥呢?因此我们说:一切佛子,假使想要进入大乘见道,想要明心见性的话,首先应该要归依三宝,要供养三宝。

我们在归命三宝、供养三宝之后,接下来应该要广结善缘,修三福净业,并且要孝养父母、奉侍师长、慈心不杀、行十善业道、行三种布施以及菩萨六度等等。佛世尊在经典当中,常常开示我们要孝养父母的重要性。譬如在《杂宝藏经》卷一云:【诸比丘当知:于父母所,少作不善,获大苦报;少作供养,得福无量。当作是学,应勤尽心奉养父母。】又譬如在《大乘本生心地观经》卷三的〈报恩品〉云:【世间一切善男女,恩重父母如丘山,应当孝敬恒在心,知恩报恩是圣道。若人至心供养佛,复有精勤修孝养,如是二人福无异,三世受报亦无穷。】综合前面这两段经文的意思是说:世间一切的人,如果有人对父母稍作不善,不恭敬孝养父母,那就会获得很大的苦报;相反地,如果能对父母稍作恭敬供养,就能够获得广大的福报。父母对我们的深恩大德,可以说是恩重如山,无以为报啊!因此,我们应当在深心当中常常系念父母的恩德,并且要能够知恩、报恩,这都是佛子们所应该努力实践的法道。假使有一个人,以无比至诚的心来供养佛陀,另外一个人,努力精勤的来孝养父母,佛说这两个人所能获得的功德,没有丝毫的差别,未来世所能获得的福报同样都是无量无边。

由以上的说明我们就可以知道,孝养父母乃是一切佛弟子,都必须要躬身实践的首要之务。甚至于 世尊也曾经这样告诫过阿难尊者。《佛说睒子经》卷一云:【佛告阿难:吾前世为子仁孝、为君慈育、为民奉敬,自致得成为三界尊。】这段经文的意思是说:世尊告诉阿难尊者,说 世尊在过去世为人子女的时候,非常的仁慈和孝顺;作国王的时候,也是慈悲的护念百姓;作人民的时候,则是奉敬长上。因为这样不断累积福德的结果,所以今天才能成为三界至尊的人天导师、佛、世尊。也就是说,世尊在过去无量世当中孝顺父母、奉养父母,才能获得三界至尊----成佛的果报。

各位菩萨,我们想想看,三界至尊的佛,对父母尚且都能这样的恭敬奉养,何况我们一介凡夫想要求明心见性,却不需孝顺父母、奉养父母呢?绝对没有这个道理吧!我们从社会新闻当中,常常可以看见,有些人不仅不孝养父母,甚至于苛求虐待父母,或者诈骗父母的钱财,像这样的人,说是要来学佛,求明心见性,想要求解脱,根本就是缘木求鱼,不可能的事啊!因为人伦的基础尚且都无法作好,何况要成为菩萨,乃至要成佛呢!

在谈过孝养父母之后,接下来,我们再来说明有关奉侍师长的重要性。各位菩萨,我们从小到大,不管是生活也好,求学也好,或是为人处事,莫不是因为师长的教导,我们才得以顺利的成熟长大。因此,师长对我们有恩,所以我们应当要:给侍所须、礼敬供养、尊重戴仰。师有教敕,敬顺无违;从师闻法,善持不忘。如果以佛法的修行而言,一个菩萨想要在正法中能够见道得法,全部都得仰赖师长的教导和摄受,不仅是悟前如此,悟后的进修更是如此。如果我们对师长的态度,都能够虔诚恭敬,那么对师长的教诲,自然也能够信受奉行,能够如法修学。假使能够这样的话,我们就不会被慢心所遮障,修行自然就容易有所成就了。相反地,如果我们对师长不能恭敬奉侍,那么学法就没办法得力。有些人则是因为信心不足而不能奉侍师长,对师长起慢心,假使是这样的话,那么师长虽然有所传授和教导,我们也总是阳奉阴违,不能如法去履践,当然就会使得自己的道业从此停滞不前,没有办法往前推进。所以说,想要求大乘见道的菩萨,对一切教导我们世出世间法的师长,都要能够恭敬奉养,随顺师教。如果能够这样如实的做,那么慢心自然就能够渐渐的消除,当我们的心地渐渐转为调柔淳厚的时候,见道的因缘也就渐渐成熟了。

各位菩萨,孝养父母、奉侍师长虽然是很简单的做人道理,但是要确实做到,也不是一件容易的事。接下来,我们要继续说明慈心不杀对修道的影响。《佛说分别善恶所起经》卷一云:

【佛言:人于世间,慈心不杀生,从不杀得五福。何等五?一者寿命增长;二者身安隐;三者不为兵刃、虎狼、毒虫所伤害;四者得生天,天上寿无极;五者从天上来下生世间,则长寿。今见有百岁者,皆故世宿命不杀所致。乐死不如苦生,如是分明,慎莫犯杀。 】(《佛说分别善恶所起经》卷一)

这段经文的意思是说:一个人在世间,如果能够慈心不杀的话,可以获得五种的福报:第一、可以增长寿命;第二、色身安隐少病痛;第三、不会为刀兵、虎狼或毒虫所伤害;第四、今生寿尽之后,可以往生天界,在天界寿命无量;第五、如果天福享完了下生人间,仍然可以得到长寿的果报。我们在世间常常可以看到百岁以上的人瑞,这都是由于他们宿世以来,慈心不杀所获得的果报啊。

从这里我们就可以看见,因果是如此分明的显现,所以一切佛子都应该要小心谨慎,不要妄造杀业。对一般众生而言,有情众生都是好死不如赖活,每一个有情都非常的宝爱自己的生命,因此我们实在不应该去杀害其他有情众生的生命。说到这里,也许有人会说:你们说有情都是宝爱自己的生命,我看不见得吧?否则怎么会有那么多人想要自杀不想活了呢?各位菩萨,我们想想看,一个人如果不是因为爱自己,因为爱自己的五阴,那么受苦就受苦,有什么关系呢?又何必要以自杀来免去身心的痛苦呢?所以认真的说起来,自杀的人其实都是因为宝爱自己的关系,不希望自己的五阴受苦受,所以以为自杀可以得解脱。但是自杀真的得解脱了吗?事实上,自杀以后并没有得解脱,也不是一了百了,而是死了以后继续去三界六道当中轮转生死。更可怕的是,这种自杀的习气种子,会在下一世因缘成熟的时候,又会再次的生起现行,而不断的重复自杀的想法和行为。

各位菩萨,当我们知道这个道理以后,那么请问您:自杀有没有解决问题呢?您一定会知道,自杀并没有真正的解决问题,只是把今生的困境带到下一世,继续去面对而已。假使我们能够利用智慧去面对困境、接受困境、化解困境,这样就能够顺利的度过人生的难关,我们的福德与智慧也会在无形之中,往上提升一大截呢。虽然这是个题外话,不过我们还是希望借着这个因缘来传达这样的观念,希望提供给菩萨们作参考。

话说回来,菩萨为什么需要慈心不杀呢?我们常常听到有些人会说那些鸡啊、鸭啊、牛啊、羊啊,不就是生来就要给人们吃的吗?欸!乍听之下,好像也有道理,但是我们仔细想想看:这些鸡、鸭、牛、羊,它们是什么呢?它们是从哪里来的呢?它们真的是要来给人吃的吗?各位菩萨,其实这些鸡鸭牛羊,它们也都是如来藏所变现的喔!它们之所以会显现出这样的相貌,其实都是因为往世在当人的时候造了恶业,所以下堕到畜生道来酬偿往世的业果。意思是说,有情众生在三界六道当中轮回,无量世来,彼此都曾经互为父母、子女,或者是兄弟姊妹、亲戚朋友呢,今生我吃你,来生你吃我,如此辗转的吃来吃去,恩恩怨怨何有了期啊!

菩萨之所以要慈心不杀,最主要的就是要断后有的业种。如果我们今生不去杀害众生,不去吃众生肉,就不会和众生结恶缘,未来生也就不会为了酬偿业果,而被他所杀、被他所吃。我们都知道,菩萨从大悲中生,生生世世常住世间行菩萨道,自度度他直到成佛。因此,菩萨就不应该与众生结恶缘,互相杀害。我们如果杀心不除,多行杀业,未来世难免会有五阴被杀的果报现行,甚至于互相欺凌,互相食啖,互相遮障,导致无法顺利的学佛,何况是要求成佛之道明心与见性的菩萨大法呢!因此我们说,一个想要真修菩萨大道的人,都应该要慈心不杀,要护念有情众生,这样才能免除未来世的不可爱异熟果报。

接下来,我们再继续来说明修集福德资粮的第二部分,也就是如何行十善业道。各位菩萨,相信大家都知道,菩萨如果要成佛的话,就必须要行菩萨道,要行菩萨道,就必须要先求明心见性,唯有明心见性之后,才能渐次的修行而成就佛道。也就是说,在漫长的修道成佛的过程当中,必须要有许多善缘的帮助,才能减少修道过程中的障碍,也才能渐次的圆成佛菩提道的修证。菩萨为了使成佛之道得以顺利的进行,减除修道过程中的障碍,因此,每一位菩萨都应该要勤修十善业道,以迅速增长自己的福德资粮。

接下来,我们先来说一说佛陀三十二大人相、八十种随形好的由来,以及这三十二大人相、八十种随形好和这十善业道之间的关系。《菩萨优婆塞戒经》卷一〈修三十二相业品〉云:

【菩萨摩诃萨修一一相,以百福德而为围绕。菩萨常于无量劫中,为诸众生作大利益,至心勤作一切善业,是故如来成就具足无量功德;是三十二相,即是大悲之果报也。】(《菩萨优婆塞戒经》卷一)

这段经文里面所说的摩诃萨,是指大菩萨的意思。但是到底哪一阶位的菩萨才能称为摩诃萨呢?这在经典中会因时、因地的不同而有不同的说法。譬如说,在《大般涅槃经》中说,眼见佛性的十住位菩萨就是菩萨摩诃萨;有的经典则说,开悟明心不退的菩萨,就叫做摩诃萨;有的经典则说,要入地了才能称为菩萨摩诃萨。前面这一段经文的意思是说,大菩萨们修三十二相业,每一相都要以百福德来围绕,才能成就三十二相的一一相。也就是说,菩萨必须在无量无数劫当中,为诸众生作大利益,然而这不是指在有漏有为法上所作的大利益。那么,到底什么才是菩萨所作的真正大利益呢?这当中包括了无漏无为法以及无漏有为法上面所作的利益,才是真正的大利益啊!

要修集大乘见道的福德资粮----包括要归命三宝、供养三宝、孝养父母、奉侍师长、慈心不杀,以及修十善业道。我们为什么要修十善业道呢?那是因为菩萨在漫长的修道成佛当中,必须要有许多善缘的帮助,才能减少修道过程中的障碍,也才能使得我们的成佛之道得以顺利的进行。因此,每一位菩萨都应该要勤修十善业道,以迅速的增长和累积自己的福德资粮,以作为进修佛道的基础。

在上一集中,我们说过佛陀的三十二大人相、八十种随形好,每一相都要以百福德来围绕,才能成就三十二相的一一相。也就是说,菩萨必须在无量劫中,为诸众生作大利益。然而这不是指在有漏有为法上作大利益,而是要在无漏有为和无漏无为上面所作的利益,才能叫做大利益。譬如,如果我们只是度化众生去做各种世间的善事,譬如说去救济贫困啊,造桥铺路,或者去救助各种天灾人祸等等,这虽然都是在利益众生,但那不叫做大利益。为什么呢?因为那个福德是属于世间的福报,是有漏有为的福报,即使我们这一世用不完了,在未来的两世乃至于十世,这些福报也会被用完的。但是如果是在无漏法上所作的利益,却可以延续到未来无量世,乃至于成佛。所以我们才会说,在无漏有为和无漏无为上所作的利益,才是大利益。因为这种利益,可以延续到未来无量数劫,所以说这才是真正的大利益啊。菩萨在无量无数劫当中,不断的教导众生各种世间法、出世间法、世出世间上上法,这就是为众生作大利益。而且菩萨都是以至诚心精勤的来做一切的善业,而不是以轻心、慢心、有间断的心来做这些善业,因此,这样三大无量数劫的修行下来,就能够具足成就无量的功德,这也就是三十二大人相各各都有八十种随形好的原因。菩萨们由于在因地的时候,发起了大悲心,并且造作种种利乐有情的身口意三业,因此就产生了佛地的三十二大人相以及八十种随形好的果报。

各位菩萨,综合前面所说,我们就可以知道,佛陀的三十二大人相,都是属于福德之业,而这福德之业,都是以身口意为体而出生的,也都是在有为法上来显现。也就是说,如果不是在身口意上面来修集的话,就不可能成就佛地的三十二种大人相。所以,三十二大人相的成就,还是要回归到最基本的、最初浅的十善业道上面来修行。

了解这个道理以后,接下来,我们要开始来谈谈十善业道。什么叫做十善业道呢?所谓十善业道,就是十恶业道的相反。首先说身有三道,身的三道就是杀生、偷盗、邪淫(在家指邪淫,出家则是指行淫);口有四道,就是妄语、两舌、绮语和恶口;心有三业而非道,也就是贪、嗔、痴(痴就是无明的意思)。这样总共有十个法相,也就是身三、口四、意三业,总共有十个。这十个恶法就是十种恶业的根本,这十个恶业则是一切众罪的源头。

但这其中有三个只叫做业,而不同时叫做道,是业非道。是哪三个呢?就是我们的心,也就是我们的意所生的贪、嗔、痴,这三法是业不叫做道。为什么不叫做道呢?因为道是要有行为造作出来,而对别人造成了好或不好的事情,才能称为业道;可是意,也就是我们的觉知心和我们的意根所想的,在还没有以身口的行为造作出来以前,譬如说我们只是在心中自言自语的骂我们的冤家,这在表面上看不出来,所以没有伤害到别人,这就叫做只有业而没有道。道是已经实行出来而对别人产生了影响,才可以称为道。所以在这十件事情当中,意根、意识的贪嗔痴,只称为业不称为道;可是色身的杀、盗、淫,口的妄语、绮语、两舌和恶口,这七件事情既是经过意的造作与决定,也同时经由身、口实行完成了,所以既是业,也是道。

其实这十恶业道就是十善业道,它们只是一体的两面。不造恶的一边,就成为另外善的一边,所以十恶业道不做,反过来就是行十善业道。譬如说,杀害众生就是恶业道,我们如果不去杀害众生,因为不杀的善业,将来就会往生到善道去。又譬如众生偷盗,而我们不偷盗,这就成就了善业,将来也可以往生到善道。所以说,十恶业道与十善业道是二而一,是一而二,只是作与不作的差别而已。那么到底什么是善业呢?什么是恶业呢?往往是众说纷纭,不是大家的认知都一样。这是为什么呢?这是由于众生无量世以来所熏、所习之不同,所以产生有种种不同的想法与作法。因此,能够如理作意的了解十善业道与十恶业道的意涵,就显得非常的重要。接下来,我们就来说说这十恶业道的详细内涵。

这十恶业道各有三件事,也就是根本罪、方便罪和成已罪。换一句话说,每一件恶业、恶道的成就,各有三罪,假使不是根本、方便、成已三罪都具足,就不会成就恶业道,也就不会具足恶业的果报。我们可以这样说,十恶业道各有三罪,如果是一个有智慧的人,知道了这其中的差别道理,就懂得在起心动念想要造作恶业的时候,就赶快悬崖勒马不让恶业成就,让它只有根本罪,最多只到方便罪而已,不至于成为成已之罪,而造下无法弥补的恶业果报。

这样说过三罪的差别法相之后,我们先以杀业为例作说明。大致上来说,犯杀戒是以杀人为重罪,杀傍生异类为轻罪;但是如果我们是以嗔恨心来杀傍生,即使是像蚂蚁、蚊子这样的小昆虫,仍然是犯重罪的。我们应当要知道,一切有情众生莫不爱惜自己的生命,乃至蝼蚁也不例外,所以我们如果去断除有情众生的生命,则不仅有违菩萨的大悲心,也会与这些众生结下无比的怨仇,生生世世互相杀戮、互相欺凌,无有了期。所以,菩萨不仅应该要断除杀心,更应该要效法 世尊在过去无量生行菩萨道的时候,为了救护众生而舍身喂虎、舍身救鸽等种种伟大的行谊,这才是菩萨所当为、菩萨所应为啊!所谓菩萨从大悲中生,菩萨救护众生尚且来不及了,何况是去杀害众生断其性命呢,而为的只是逞自己一时之快,或者满足自己一时的口腹之欲呢!

那么如果造了杀业之后,会有什么样的果报呢?我们来引述《大智度论》卷十三作为说明:

【杀生有十罪。何等为十?一者心常怀毒,世世不绝;二者众生憎恶,眼不喜见;三者常怀恶念,思惟恶事;四者众生畏之,如见蛇虎;五者睡时心怖,觉亦不安;六者常有恶梦;七者命终之时,狂怖恶死;八者种短命业因缘;九者身坏命终,堕泥梨中;十者若出为人,常当短命。】(《大智度论》卷十三)

各位菩萨,前面这一段经文所说的就是杀生的种种惨痛果报。譬如说:生生世世心中都常怀邪恶之心;众生憎恶不喜欢看见我们;乃至我们也是所思惟的都是恶法,都是恶心和恶念;众生看见我们就好像看见毒蛇,或者看见老虎一般,心生恐怖;睡觉的时候也心不安稳,醒来以后心神不宁;常常会作恶梦;命终的时候狂怖恶死;种下种种未来世短命的业因缘;身坏命终会堕入地狱之中;如果是再生而为人的话,常常都是短命的果报。

各位菩萨,我们可以总结来说:杀生这一件事,不管是对今生,对未来世而言,都是自害害他,无利于自己和他人的事。所以希望有智慧的您,从此能够不再造任何的杀生之业,不再与任何的众生结怨,福德当然也就因此而能够逐渐的增长,修学正法的因缘也因此而得以渐渐的成熟。

在说过杀生之后,接下来,我们继续说明身的第二个业,也就是偷盗。什么是偷盗呢?所谓偷盗的意思是说,心中知道那个财物是别人所有的,而实际上那也是别人的,心中决定要偷盗,这叫做根本罪;接下来就施设种种的方便,想尽办法要把东西拿到手,这就叫做兴方便;结果就自己前去把东西拿到手了,或者派人去拿,当东西拿到手了,这叫做成已罪。这个偷盗罪,我们在日常生活里,在不知不觉当中常常会违犯,但是却大部分都不自知。譬如说,我们把办公室的物品带回家使用,或者使用办公室的资源来做私人的事等等,都是在不知不觉当中犯了偷盗罪。又譬如,我们应该要缴纳的税款,却不肯如实的去缴纳,想尽办法要逃漏税,这也都是犯了偷盗罪。或者作生意的人轻秤小斗,乃至严重的譬如侵占他人的财物啊,拐骗众生的钱财啊,贪污啊,虚设行号诈骗敛财,乃至现代人都很害怕接到的诈骗电话等等,都是构成偷盗罪的各种情形,可说是五花八门,无奇不有啊。

然而众生为什么会去犯偷盗罪呢?最主要的原因是因为不相信偷盗会带来严重的果报。我们来举述《菩萨优婆塞戒经》卷三作为说明,经中说:

【若人乐偷,是人亦得恶色、恶力、恶名、短命,财物耗减,眷属分离;他人失物,于己生疑;虽亲附人,人不见信;常为贤圣之所呵责,是名现在恶业之果;舍此身已堕于地狱----受得恶色、恶力、恶名,饥渴苦恼,寿命长远,是名后世恶业之果;若得人身,贫于财物,虽得随失,不为父母兄弟妻子之所爱念;身常受苦,心怀愁恼;是一恶人因缘力故,一切人民凡所食啖,不得色力,是人恶果殃流万姓。 】(《优婆塞戒经》卷三)

各位菩萨,这一段经文的意思是说:如果有人喜欢偷盗之业,那么在今生乃至未来际生,都会受到恶色、恶力、恶名、短命、财物耗减、眷属分离等等恶业之果报。虽然经中分明宣说这些惨痛的果报,但是却不是大家都相信因果,所以才会有人为了个人的私欲,而不择手段去偷窃,或者诈骗他人的钱财,完全不顾严重的果报在后面等着呢。说到这里,不免令人为众生的愚痴而感到难过万分啊!

各位大德,菩萨在无量世行菩萨道的过程当中利乐有情,使有情生福生乐尚且都来不及了,又怎么能够忍心去偷窃众生的财物,或者诈骗众生的钱财,使众生心痛难过呢?这难道是以慈悲喜舍为志愿的菩萨行者所当为吗?我们相信,这一定是一切有智慧的菩萨所不愿为也不乐为的事。

接下来,我们继续介绍身的第三个业是邪淫,出家则为不淫。什么是邪淫呢?所谓邪淫是指说,对方不论他是男性或女性,凡是他已经婚嫁而系属于他人的,我们在他身上行非梵行的话,就是犯了邪淫的根本罪;而邪淫的方便罪则是譬如说,我们派遣一个侍者去向某一个有家室的女人或男人相约,或者自己前去相见而交给对方信物,乃至以手去触摸对方,或者与对方讲悄悄话,这样就是邪淫的方便罪成就了;接着如果交欢之事已经完成了,就是成已之罪已经成立。这样就根本、方便、成已三罪都具足了,这就犯了邪淫罪的重罪。《圆觉经》中有这样的一段话,经中说:若诸世界一切种性,卵生、胎生、湿生、化生,皆因淫欲而正性命。(《圆觉经》卷一)意思是说:众生都是因为淫欲之心难以断除,所以才会在欲界中头出头没,轮转不息。

各位菩萨,至于邪淫会产生什么样的过患呢?我们来举述《菩萨优婆塞戒经》卷三作为说明,经中说:

【若复有人乐为邪淫,是人不能护自他身,一切众生见皆生疑,所作之事妄语在先,于一切时常受苦恼,心常散乱不能修善,喜失财物所有,妻、子心不恋慕,寿命短促,是名邪淫现在恶果;舍此身已,处在地狱,受恶色力、饥渴长命、无量苦恼,是名后世恶业果报;若得人身,恶色、恶口,人不喜见,不能守护妻妾男女;是一恶人因缘力故,一切外物不得自在。】(《优婆塞戒经》卷三)

各位菩萨,从这一段经文中,我们就可以知道:邪淫的果报包括了没有办法守护自己和他人的色身,说话人不信受,心常散乱,受种种的苦恼,没有办法修集善业,迟早要散失所有的财物,妻、子不会恋慕恭敬于他,寿命短促等等,这都是现在世邪淫的果报。而舍此身后堕到地狱之中,受种种恶色、恶力、饥渴长命、苦恼无量等种种的苦报。总之,邪淫会引生种种不可爱的苦受和果报,行者于此当深自警惕,切莫为了贪一时之乐,而换来无量世的惨痛果报。菩萨修集福德都尚且来不及了,那堪造作亏损福德的事与业呢?

各位菩萨,我们都知道欲界生众生其实是很难断除淫欲的,必须修行到了三果的阿那含位,断除了五下分结,或者修学禅定功夫到了初禅以上,才能真正地断除淫欲,所以说就叫做欲界众生。我们怎么样观行淫欲的虚妄以及它的不清净,如何来观察淫欲的无常和虚妄呢?。

各位菩萨,一切有情众生的色身,其实都是地、水、火、风四大假合而有。身体里面尽是脓血臭秽、屎尿不净,只是因为包裹着一层薄薄的皮,所以看起来好像还不错,其实是名符其实的活动厕所啊。我们之所以会对别人的身体表相产生贪着,往往都是因为有情的言语、气质、姿态、神韵等种种韵味,而使人产生了邪思,乃至于产生了淫欲之心,进而造下了邪淫的罪业。如果就真实义来说,我们所见到的这个色尘相,其实是自心如来藏由于无始来的虚伪妄想习气所显现,并没有真实的外五尘可得,就好像一只狗在啃着已经干枯的骨头一样,只是自食津液而已,完全没有实质可得。菩萨行者应该生生世世以无量的善法来利乐有情,来救护众生,使众生能够离苦得乐,乃至可以度众生进入正法之中修学才对啊,菩萨怎么反而可以违背戒律,而把邪淫这种恶法加在众生身上,造成众生欲求出离,却反增系缚呢?生活在这样的一个时代里头,由于男女混杂,物欲横流,传统的道德观念淡薄,又加上媒体的推波助澜,使得众生非常容易违犯邪淫罪而无法自拔,导致因邪淫而产生妄语等恶业不断,不仅使自己和他人的身心都蒙受极大的苦恼,而无法获得解脱,更遑论要专心一意的来修学佛法,来求证佛菩提了。

各位菩萨,以上所说的是身三业的邪淫罪。接下来,我们继续介绍口四业,也就是妄语、两舌、恶口和绮语。口业的四业也各有三罪,也就是根本罪、方便罪和成已罪。

我们先来说说妄语。什么叫做妄语呢?所谓妄语,简单地说,就是说话不如实。妄语可以分成两个部分:一个部分是指在世间法上的妄语,也就是说有说没有、没有说有、见说不见、不见说见,这是属于世间法上的妄语;另外一个就是佛法上的大妄语,就是未证言证、未得言得。所谓未证言证、未得言得是说,自己其实并没有那种禅定的证量,或者没有解脱的证境,甚至于也没有佛菩提道的修证,却示现出好像有证量和证境的样子来欺骗众生,这都是大妄语的根本罪。而大妄语的方便罪则是说,施设了各种庄严,然后用言语暗示别人,说自己有什么样的佛法证量,让别人信以为真,这就是大妄语的方便罪。而大妄语的成已罪则是说,在施设了种种方便之后,别人真的相信了,那就是根本、方便、成已三者都具足成就,大妄语业的罪业也就成就了。如果只是在世俗法上说,没有神通却骗人家说有神通,这虽然也是重罪,但却不是断头罪,最多只是堕落到饿鬼道或畜生道而已。但是如果是大妄语而三罪都具足的话,那就是地狱罪啊!这可是世间妄语罪中的最重罪。

各位菩萨,至于妄语会产生哪些过患呢,我们来举述《大智度论》卷13作为说明:

【如佛说:妄语有十罪,何等为十?一者口气臭;二者善神远之,非人得便;三者虽有实语,人不信受;四者智人语议,常不参豫;五者常被诽谤,丑恶之声,周闻天下;六者人所不敬,虽有教勅,人不承用;七者常多忧愁;八者种诽谤业因缘;九者身坏命终,当堕地狱;十者若出为人,常被诽谤。 】(《大智度论》卷十三)

从以上经文所说,我们可以归纳来说,妄语的过失就是:口气常臭;善神远离,非人得便;有时候虽然讲的是诚实语,但是别人也不会相信;有智慧的人会看不起他;他常常会被人家诽谤,所以往往都是恶名远播;因此就不会为人所敬重,如果偶尔对别人有所教导,别人也不会接受;由于这样的缘故,所以常生忧愁;种下被诽谤的业因缘;在身坏命终之后,会堕到地狱之中;如果出而为人,也同样是常会为人所诽谤。

各位菩萨,在佛道的修行上,如实是非常重要的,唯有如实才能常常保持身心的轻安与自在,不会因为害怕谎言不知道何时会被拆穿而惶惶不可终日。譬如说,如果自己没有那种禅定的证境,或者没有解脱的证量,乃至在佛菩提道上没有那种修证,而为了种种虚妄的名声、眷属、钱财等等缘故,而故意示现未证言证、未得言得,来欺瞒众生,来笼罩众生,为了短短一世的名利,不仅要在未来无量世受种种不可爱的异熟果报,在今生也一直生活在恐惧之中,唯恐哪天被人家指名道姓拆穿的时候,没有办法自圆其说而下不了台。各位菩萨,有智慧的人对于这个部分,一定会三思再三思啊!

在说过妄语之后,接下来,我们说明口四业的第二是两舌。什么叫做两舌呢?所谓两舌就是以不如实的言语去挑拨双方,使双方不能再和合相处,这叫做两舌的根本罪。两舌不仅在世间人互动之中常常可以看见,在学佛人之间也同样可以看得见。譬如说我们在叙述某件事情的时候,不照事实的真相去讲,而是用隐瞒的方式挑拨两个人,破坏双方的和合;或者讲话的时候故意要隐瞒一部分,譬如说掐头去尾只讲中间一段,或者只是讲起头与结尾,而把中间的部分给省略了,让别人产生误会,这都是根本罪与方便罪成就了。也有一些人讲话常常夸大其词,或者加油添醋来强调自己所说的是事实,但目的就是要挑拨是非,其实都没有那回事。譬如当他两舌之后,如果有人劝双方要和好,他就不断的主张说:不应该和合啦,对方实在是太可恶了。这样就具足了两舌以及破和合僧的根本罪与方便罪。后来果真让他挑拨成功了,双方从此没有办法再和合相处,这就是两舌的成已之罪。如果两舌兼有破和合僧的话,这可是菩萨戒中的极重罪啊。学佛的人对于这个部分,应该要特别小心,要谨慎口业。

在谈过妄语、两舌之后,我们继续来说明什么叫做恶口。在菩萨十重戒中有故嗔,这故嗔和恶口有关系。大致上来说,恶口有两种:第一种是大声的叫骂,或者是说声音不大,虽然表面上看起来和颜悦色的,但是讲话的语气却是尖酸刻薄,这也是属于第一种的恶口;第二种恶口是脸色大变,他不跟你大声讲话,但是板起凶恶的脸孔,脸色铁青来和你说话,这也叫做恶口。又譬如,讲话大声叫骂,或者以三字经啊五字经来骂人,那当然更是恶口了。如果话已经说出来了,由于这些话,都会让人觉得十分的难堪,因此恶口的根本罪就成立了。那什么是恶口的方便罪呢?譬如说听到别人做了不好的事,自己没有事先去求证,结果就加油添醋一番,要让别人觉得那个人实在是十恶不赦的大坏蛋,如果心里只是这样想,还没有付诸行动,那就叫做恶口的方便罪;但是如果遇到了另外一个人,而开口把话说出来了,这就是恶口的成已之罪。在修行团体当中,两舌和恶口都是很容易违犯的,我们应该要特别小心才好。

接下来,继续说明绮语。绮语也同样有根本、方便、成已三罪。绮语可以分成两个部分来说,第一个部分是说欲事;第二是说非时之言。所谓说欲事,譬如有某些修行团体,专门教人在从事男女乐空双运的修法,教导众生如何可以到达第四喜的淫乐境界,这都叫做说欲事,也是标准的具足了绮语的根本罪与方便罪;当他把话讲完了,就是绮语罪已经成立了。那什么是非时之言呢?譬如说有些人,闲着没事就东家长西家短的闲扯淡、打哈哈,或者说应该要在打坐修定了,或者应该要闻熏佛法的时候,应该要看话头要参禅了,却都只是在谈一些生活上的琐事,这都叫做非时之语,也都叫做绮语。又譬如有些世间人,在聊天的时候常常会夹杂一些有颜色的笑话,或者吃异性的豆腐,讲一些不正经的话等等,这都是属于绮语。换句话说,说欲事、说非时之言,就是成就绮语的根本罪;而绮语的方便罪,则譬如说:把绮语编成一首歌来唱,这是属于绮语的方便罪。但是如果是在适当的场合和适当的时间,我们在佛前恭敬的唱诵赞佛偈,这是赞佛而不是绮语。为什么呢?因为赞佛也是属于修行的一种方法。但是,如果我们编写了一些没有意义的歌曲,而让别人在听闻之后心生欢喜,因此就供养我们财物;或者我们写出错误的偈颂来教导别人,让别人误以为这是真实法,当别人听了心生欢喜来供养财物,而我们如果收了他所供养的财物的时候,绮语的成已之罪就完成了。

由此可见,口四业是很容易违犯的。以上所说的是口四业的情形。各位菩萨,其实人之所以异于畜生者,就在于人有廉耻心,有惭愧心,并且有语言可以表达意思。尤其是一个菩萨行者,如果能够善用语言的力量来宣说正法,来教化众生,那么就可以把口的四个善业发挥得淋漓尽致,也就可以迅速的培植我们今生见道的福德资粮。但是相反的,如果没有正确的知见,往往人云亦云,就很容易用这小小的一张嘴、薄薄的两片皮,造下妄语、两舌、恶口、绮语等恶业,而遮障自己今生乃至未来际生的道业呢。

在说完口四业之后,我们继续来说明意三业,也就是贪、嗔、痴。什么叫做贪呢?所谓贪,就是指对别人的财物生起了贪爱之心,想要把它变成自己所有,这就是贪的根本罪。而贪的方便罪则是说,在起了贪得的心以后,心中就施设方便,想要把别人的财物变成自己所有,这就是贪的方便罪。在思惟过后,随即付诸于行动,果不期然别人就把财物送到自己的手上来了,这就是贪的成已之罪。甚至于有的人,在贪得财物之后又到处去宣扬炫耀,一点都没有惭愧羞耻之心,这也是我们常常可以看得见的事。

意业的第二个业道是嗔。意业所造的嗔就是想要辱骂别人,或者想要打人,这叫做故嗔。菩萨如果故嗔其罪极重,因为会断了与众生的法缘,有时候甚至于会断了众生的法身慧命----他为了要抵制你而造下谤佛谤法的大恶业。所以,菩萨如果故意起嗔,而对别人恶口骂詈,这个罪是非常严重的。菩萨如果犯了故嗔之罪,在生完气以后,应该要赶快跟对方和解,不要把这个种子留到未来世去,因为这样会对未来这个道业产生非常严重的遮障。假使菩萨生起了嗔心,想要打人骂人,那就是故嗔的根本罪已经成立了;接着就施设许多方便,譬如说:拿取石头或者棍棒来恐吓对方,想要让对方降伏,那就是故嗔的方便罪成立了;后来果真气极了,就打了下去,那成已之罪也就成立了;甚至于严重的话,在对方求饶的时候还洋洋得意,没有丝毫的惭愧与悲心,这样就具足了故嗔的根本、方便与成已之罪了。

十恶业道的最后一个是意业,也就是痴。痴就是愚痴,没有智慧,也就是无明。痴的根本罪有很多种,譬如,我们常听到有些人会这样说:唉呀!不管造什么善业和恶业,都没什么未来世的果报啦!造了善业还不是都是白造的!造了恶业也不会有恶果啦!所造一切业都是无因也无果啦!或者有些人也会这样说:唉呀!什么四圣谛、八正道都是骗人的啦!有什么地狱?不过都只是圣人方便施教而已。什么解脱不解脱的,所有的宗教还不是都同样在劝人为善嘛?甚至于也有人会这样说:世间哪有什么贤人?有什么圣人?大家还不是都是凡夫肉胎!还不是一样都是父母生养的!各位菩萨,以上这些说法,都是我们常常可以听到的,说这些话的人,就是被无明所笼罩的众生。他们不知道当他们心中这样想,决定要做的时候,愚痴的根本罪就已经成立了;在决定之后,想要用种种的方便施设来说,这些设想,都是属于愚痴的方便罪;假使自己没有能力方便施设,就找了别人来帮忙,然后就写出诽谤业、诽谤因、诽谤果、诽谤真谛乃至诽谤贤圣的书籍去流通,或者去助印、流通邪见的书籍,这都是意业的愚痴业道的方便罪成立了;如果透过书籍的流通,使得这些邪见深种于众生心中,而成就了谤因、谤果、谤业、谤贤圣等恶业,那么愚痴业道的成已罪也就成立了。

各位菩萨,以上所说的是身三、口四、意三业,总共有十种业道,有智慧的人应当要远离这十恶业道,反过来修学十善业道。造了十恶业道的时候,如果是有业也有道,那么就必定会下地狱;如果是有恶业而无恶道,则大多数会堕落到畜生与饿鬼道当中。但是如果是勤修十善业道,那么就一定有福也有德,并且能够得到证悟三乘菩提的因缘,永远不入三恶道,乃至可以获得无上正等正觉之果报。所以说十善与十恶之间,一出一入的差异非常的大。有智慧者应当要弃舍十恶业道,要勤修十善业道。

各位菩萨,希望您在听完我们这三集的说明以后,能够建立起正确的福德修集知见,弃舍会不断漏失功德法财的十恶业道,努力实践可以迅速增长福德的十善业道;否则知见弄错了,很可能自认为是在勤修身口意三善业,而实际上却是造了十恶业而不自知呢。无怪乎 世尊会在八正道当中,把正见放在第一位,其实是有深刻的意涵在里面啊。

阿弥陀佛!

2024-02-04 21:54

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈