悟慈法师:十三 大缘方便经

2025-04-20 汉传人物

(十三)大缘方便经{一○}

大意:

此经是佛陀为阿难说佛教的根本教义,是重要教理-十二因缘法,依顺逆生灭之观法而说。此经虽说十二因缘法,然而经中至说明之阶段时,即和巴利原本同样的叙说九支缘起法。而且因缘法的说明,虽有三世两重的相续的说明,然而以相依相关的说明为全体的骨子之事,以及十二支中,以「爱」的说明为基础等事,是值得特别注意之处。又因缘法的说明中,曾叙述无我、七识住处,以及八解脱等。

七职住:对于三界五趣,长养其识,欲识自住,差别所乐。1.初识住:有色身之有情,身与想共异之处,人趣之全,及一分之天--欲六天,及色界初禅三天,除劫初起之有情外,余时之有情。有情各自之身形有小大胜劣,思想亦各异,故谓身想俱异。第二识住:身异,而想一之处--色界初禅三天之梵天。大梵天王与梵众天之身有大小胜劣之差。而梵众起想,以为我等皆是大梵王所生。大梵王亦起想,以为此诸梵众皆我所生。第三识住:身一想异之处--色界第二禅之三天。这里的天人之形貌皆同,故为身一。第四识住:身一想一之处--色界第三禅之三天。形貌同一,又唯为乐受之想。第五识住:无色界之空无边处天。第六识住:无色界之识无边处天。第七识住!无色界之无所有处天。以上三天处,均无身形,唯有舍受想。

八解脱:1.内有色想观外色解脱。2.内无色想观外色解脱。3.净解脱身作证具足住。4.空无边处解脱。5.识无边处解脱。6.无所有处解脱。7.非想非非想处解脱。8.灭受想定身作证具足住。

大意:本经乃佛陀为了阿难而说明佛教的根本教义,所谓因缘法,而以顺逆生灭的观法,去阐明其重要的教理。本经曾提示十二因缘法,然而经中的说明乃以九缘起法之叙述。里面有关于三世两重相续的说明,以及相依相关的说明,都尽在于此。又有无我、七识住处、八解脱等的启示。

像如是的经教,乃结集者的我们,都同样的听过的:有一个时候,佛陀住在于拘流沙国(拘流为拘楼,为十六大国之一,沙就是于,也就是在于拘流国的人世间),在劫摩沙(该国的城市)的住处,和大比丘众,一千二百五十人都俱在。

那时,阿难(欢喜,佛的堂弟,多闻第一,十大弟子之一),住在于闲静之处,曾作如是之言:「甚奇!甚特!世尊所说的十二因缘法(缘起法,为佛教中最为基本之说,所谓众生生存的实相,乃以相依相关的关系而阐说的),其光明乃为甚深难解!然而如我的意识去观察的话,只能看到目前之事那样,怎么能了解其甚深的道理呢?」于是,阿难就从其静室而起,而至于世尊之处,到后,以头面去礼拜在佛的双足前,然后退坐在一边,而白世尊说:「我刚才在于静室时,曾默自思念:甚奇!甚特!世尊所说的十二因缘法,其光明之处,乃为甚深难解!如我的心意去观察的话,只能知道目前之事那样而已,怎么能知道其深奥的真义呢?」

那时,世尊告诉阿难说:「止!上!不可以作此言,不可以说十二因缘法之光明为甚深难解!阿难!此十二因缘乃为难见难知,那些诸天、恶魔、梵天、沙门、婆罗门,其未彻见因缘法的众生,假如欲思量观察,而想去分别其义的话,就统统都是荒迷,是不能见到的。阿难!我现在为你说:老死有缘(会至于老死,是有其来因的),假若有人问而说:『甚么是老死的缘?』的话,就应回答他而说:『生就是老死的缘。』(由于现在的业,而引起未来之生,未来之有生,就是未来的会老死的缘)。如再问而说:『谁是生缘?』(为甚么未来会有生?是基于甚么因缘而来的呢?)就应回答他而说:『有是生缘。』(有乃由于烦恼而造业,而决定其次之果的,所谓生存的当体,故有就是未来之生之缘。)如再问而说:『谁是有缘?』(甚么是有的缘,有从那里来的?)的话,就应回答他而说:『取是有缘』(取就是执着,就是烦恼,是想要而欲得的心地,故取者就是构成有的缘)。如再问而说:『谁是取的缘?』的话,就应回答他而说:『爱是取缘。』(爱就是生诸爱欲之心,故爱就是执取的缘。)如再问而说:『谁是爱之缘?』的话,就应回答他而说:『受是爱缘。』(受就是依

于六根而感受的作用,故感受就是生爱的缘。)如再问而说:『谁是受的缘?』的话,就应回答他而说:『触是受的缘。』(触为感触,如感触冷暖、高低、好丑等不管是苦是乐,都只为相接触,故感触就是感受的缘。)如再问而说:『谁是触的缘』的话,就应回答他而说:『六入就是触的缘。』(六大为眼耳鼻舌身意的六根,为造成主客对象的基因,故六入就是触的缘。)如再问而说:『谁为六入之缘?』的话,就应回答他而说:『名色就是六入之缘。』(名为精神,色为物质,故为身心的全体,故有了名色,才会有了六入,名色就是六入之缘。)如再问而说:『谁为名色的缘?』的话,就应回答他而说:『识是名色之缘。』(识为六识之全体,为识别、分别一切之心,故为名色的缘。)如再问而说:『谁为识之缘?』的话,就应回答他而说:『行就是识之缘。』(行就是一切行动,是过去世的烦恼的行业,不管是善是恶,均为是业行,故业行就是识的缘。)如再问而说:『谁为行之缘?』的话,就应回答而说:『痴就是行之缘。』(痴为无明,为过去世无始以来的烦恼,是一切的成立根源,故为行的缘。)

阿难!像如是的,缘于痴(愚痴,无明),而有了行,缘于行,而有了识,缘于识,而有了名色,缘于名色,而有了六入,缘于六入,而有了触,缘于触,而有了受,缘于受,而有了爱,缘于爱,而有了取,缘于取,而有了有,缘于有,而有了生,缘于生,而有了老、死、忧、悲、苦恼等大患所集的一切,这就是成为此大苦阴之缘。」(十二因缘有顺逆二观之说明。由老死为起点,乃至于无明,就为之逆观,由无明为起点,乃至于老死,就是所谓的顺观。)

佛陀又告诉阿难说:「缘于生,而有了老死,这是甚么意义呢?因为倘使一切众生,并没有生的话,宁有老死吗?」阿难回答说:「无也」。(没有生,怎么会有老,有死呢?是不会有的事。)佛陀说:「因此之故,阿难,由于此缘,而知道老死乃由于生而有,乃缘于生而有了老死的。我所说的,其义乃在于此的。」

佛陀又告诉阿难说:「缘于有,而有了生,此为甚么意义呢?倘使一切众生,都没有欲有、色有、无色有(有为生死的果报,欲有就是欲界的异名,也是欲界的生死,色有为色界的异名,是色界的生死,无色有为无色界的异名,为无色界的生死。欲有、色有、无色有称为三有,为三界的异名)的话,宁有生吗?」回答说:「没有的!」佛陀说:「阿难!我乃以此缘,而知道生乃由于有,缘于有,才有了生的。我所说的,其义乃在于此。」

佛陀又告诉阿难说:「缘于取,再有了有,此为何义呢?倘使一切众生,都没有欲取、见取、戒取,我取的话(欲取就是取着于色声香味触等五尘,为贪欲之取着。见取就是执取于我见、边见等见。戒取为戒禁取,为取着于非理之修行法,所谓戒禁取见。我取就是取着于我见、我慢等),宁会有了有吗?」回答说:「不会有的。」佛陀说:「阿难!我乃由于此缘,而知道有乃由于取,缘于取,而有了有的。我所说的,其义就在此。」

又告诉阿难说:「缘于爱,而有了取,这是甚么意义呢?倘使一切众生,并没有了欲爱、有爱、无有爱的话(欲爱为种种的爱欲,有爱为常见之爱,无有爱为断见之爱。南传为色爱、声爱、香爱、味爱、触爱、法爱等六爱),宁为有了取与否呢?」回答说:「不会有的。」佛陀说:「阿难!我乃由于此缘之故,知道取乃由于爱,缘于爱,而有了取。我所说的,其义乃在于此。」

又告诉阿难说:「缘于受,而有了爱,此为甚么意义呢?倘使一切众生没有了乐受、苦受、不苦不乐受的话(受为感觉之义:乐受就是领纳快乐之感,苦受就是领纳苦恼之感,不苦不乐受就是舍受,感受不苦,也感受不乐。南传作1.眼触所成受,2.耳触所成受,3.鼻触所成受,4.舌触所成受,5.身触所成受,6.意触所成受之六受),宁有爱吗?」回答说:「不会有的。」佛陀说:「阿难!我乃由于此缘,而知道爱,乃由于受,缘于受,而有了爱。我所说的,其义乃在于此。阿难!当知!因于爱,而有了求,因于求,而有了利,由于利,而有了用,因于用,而有了欲,因于欲,而有了着,因于着,而有了嫉,因于嫉,而有了守,因于守,而有了护。阿难!因于有了保护之故,而有了刀杖、诤讼,而作算不尽的恶业(动干戈、兴诉讼,总会有恶业的一面。)我所说的,其义乃在于此。阿难!这是甚么意义呢?如果使一切众生,并不为了保护自己的一切的话,是否当会有刀杖、诤讼等,而生起无数的恶业吗?」回答说:「不会有的。」佛陀说:「因此之故,阿难!由于此因缘,而知执刀杖、兴诤讼等事,乃由于保护而起的,缘于保护,而有了刀杖、诤讼。阿难!我所说的,其义乃在于此。」

又告诉阿难说:「因于守,而有了护,这是甚么意义呢?倘使一切众生,没有守的话,宁可有护吗?」回答说:「不会有的。」佛陀说:「阿难!我乃由于此缘,而知道保护乃由于守,因于守,而有了护。我所说的,其义乃在于此。阿难!因于嫉,而有了守,这是甚么意义呢?倘使一切众生,都没有嫉的话,宁可有守吗?」回答说:「没有的!(不会有的。)」佛陀说:「阿难!我乃由于此缘、而知道守乃由于嫉,因于嫉,而有了守的。我所说的,其意乃在于此。阿难!因于着,而有了嫉,这是甚么意义呢?倘使一切众生,都没有着的话,宁可有了嫉吗?」回答说:「没有的。」佛陀说:「阿难!我乃由于此缘,而知道嫉,乃由于有了着,因于着,而有了嫉的。我所说的,其义乃在于此。阿难!因于欲,而有了着,这是甚么意义呢?倘使一切众生,都没有欲的话,宁可有了着吗?」回答

说:「没有的。」佛陀说:「阿难!我乃由于此缘,而知道有了着,乃由于欲,因为有了欲,才会有了着。我所说的,其义乃在于此。阿难!因于用,而有了欲,这是甚么意义呢?倘使一切众生都没有用的话,宁可有了欲吗?」回答说:「没有的。」佛陀说:「阿难!我乃由于此义之故,知道欲,乃由于用,因于用,而有了欲。我所说的,其义乃在于此。阿难!因于利,而有了用,这是甚么意义呢?倘使一切众生,都没有利的话,宁可有用吗?」回答说:「没有的。」佛陀说:「阿难!我乃由于此义之故,知道用,乃由于利,因于利,而有了用。我所说的。其义乃在于此。阿难!因于求,而有了利,这是甚么意义呢?倘使一切众生都没有求的话,宁可有利吗?」回答说:「没有的。」佛陀说:「阿难!我乃由于此缘,而知道利,乃由于求,因于求,而有了利。我所说的,其义乃在于此。阿难!因于爱,而有了求,这是其么意义呢?倘

使一切众生,都没有爱的话,宁可有了求吗?」回答说:「没有的。」佛陀说:「阿难!我乃由于此缘,而知道求乃由于爱,因于爱,而有了求,我所说的,其义乃在于此。」

又告诉阿难说:「因于爱,而有了求,乃至于有了守与护。受也是如是这般,因于受,而有了求,乃至于有了守与护。」

佛陀又告诉阿难说:「缘于触,而有了受,这是甚么意义呢?阿难!倘使没有眼根,没有色境,没有眼识的话,宁有感触与否呢?」回答说:「不会有的。」佛陀说:「如果没有耳根、声境、耳识,没有鼻根、香境、鼻识,没有舌根、味境、舌识,没有身根、触境、身识,没有意根,法境、意识的话,宁有感触与否呢?」回答说:「不会有的。」佛陀说:「阿难!倘使一切众生,都没有感触的话,宁有感受与否呢?」回答说:「不会有的。」佛陀说:「阿难!我乃由于此义,而知道感受乃由感触而有,缘于感触,而有了感受。我所说的,其义乃在于此。阿难!缘于名色。而有了触,这是甚么意义呢?倘使一切众生,都没有名色的话,宁有心触与否呢?(名色之名为精神作用,也就是心,故名触就是心触,下面还有身触〔色触〕之提示。)」回答说:「不会有的。」佛陀说:「倘使一切众生,都没有形色相貌的话,宁有身触与否呢?(名色之色就是身,为有对碍的色体,故身触就是色触)。」回答说:「不会有的。」佛陀说:「阿难!如果没有名色的话,宁有感触吗?」回答说:「不会有的。」佛陀说:「阿难!我乃由于此缘,而知道触乃由于名色,缘于名色,而有了触。我所说的,其义乃在于此。阿难!缘于识,而有了名色,这是甚么意义呢?如果识不入于母胎的话,是否会有名色吗?」回答说:「不会有的。」佛陀说:「如果识,入于母胎,但是如不出来的话,是否有名色吗?」回答说:「不会有的。」佛陀说:「如果识出于母胎,然而婴孩却坏败的话,名色能够得以增长吗?」回答说:「不会有的。」佛陀说:「阿难!如果没有识的话,是否会有名色吗?」回答说:「不会有的。」

佛陀说:「阿难!我乃由于此缘之故,知道名色乃由于识,缘于识,而有了名色。我所说的,其义就是在于此。阿难!缘于名色,而有了识,这是甚么意义呢?如果识不住于名色的话,则识就没有所住之处,假如识无住处的话,宁有生、老、病、死、忧、悲、苦恼吗?」回答说:「不会有的。」佛陀说:「阿难!如果没有名色的话,宁有识与否呢?」回答说:「不会有。」

佛陀说:「阿难!我乃由于此缘之故,知道识乃由于名色,缘于名色,而有了识。我所说的,其义就在于此。阿难!因此之故,名色乃缘于识,识之缘而有名色,名色之缘而有六入,六入之缘而有触,触之缘而有受,受之缘而有爱,爱之缘而有取,取之缘而有了有,有之缘而有生,生之缘而有老、死、忧、悲、苦恼、大苦阴之集。

阿难!齐于此,而为语,齐于此,而为应,齐于此,而为限。齐于此,而为演说,齐于此,而为智观,齐于此,而为众生。阿难!诸位比丘在于此当中,如实而正观,而无漏心解脱。阿难!这类比丘叫做慧解脱。像如是的解脱比丘,对于如来之终,也会知道,对于如来之不终,也会知道,如来之终不终,也都会知道,如来之非终非不终也会知道。为甚么呢?阿难!因为齐于此,而为语,齐于此,而为应,齐于此,而为限,齐于此,而为演说,齐于此,而为智观,齐于此,而为众生之故。像如是的尽知之后,这类无漏心解脱的比丘,如说他不知不见如是的知见(他如果如此的执见的话,那是不正确的),阿难!所谓执计(妄执)为我的话,都是同样的名叫我见(认为有我的实体,以此五阴为常:一、主宰的实我),以名色与受,都执计以为是我。有人说:

『受非我,我是受。』(感受之法,并不是我,我乃是感受。)或者有人说:『受非我,我非受,受法是我。』(感受并不是我,我也不是感受,感受之法,是由于我所感受,受法实在就是吾之我)。或者有人说:『受非我,我非受,受法非我,但爱是我」(感受不是我,我并不是感受,感受之法也不是我,唯有爱,就是我。)

阿难!那些执见为我的人,说感受就是我,常常对人说:『如来曾说三受,所谓乐受、苦受、不苦不乐受。当有乐受之感之时,并没有苦受之感,以及不苦不乐受之感;有苦受之时,则没有乐受与不苦不乐受,有不苦不乐受时,则并没有苦受与乐受。』为甚么缘故呢?阿难!由于乐触之缘,而生乐受,假如乐触消灭的话,则受也会消灭。阿难!由于苦触之缘而生苦受,假如苦触消灭的话,则其感受也会消灭。由于不苦不乐之触之缘,而生不苦不乐之感受,假如不苦不乐之触消灭的话,其感受也会消灭。阿难!如果两木相攒的话,则有火之发生,两木各放置在不同之处的话,就不会有火。这里所说之事,也是如是,由于乐触之缘之故,而会生乐受,如果乐触消灭的话,则其感受也会与之而俱灭。由于苦触之缘之故,而会生苦受,如果苦触消灭的话,则其感受也会与之而俱灭。由于不苦不乐之触之缘,而会生不苦不乐之受,假若不苦不乐之触消灭的话,则其感受也会与之而俱灭。阿难!此三受(苦、乐、舍)为有为,为无常,乃从因缘而生,是会尽之法,会灭之法,为朽坏之法。它并不是我有,我也不是其所有,应当要以正智,如实去观察(照实在的去观察其实在之性)。阿难!那些妄执而见我者,以受为之我,那就不对的了。

阿难!那些妄执见我的人,说受并不是我,我乃是受的话,就应当对他说:『如来乃说三受,所谓苦受、乐受、不苦不乐受。假如乐受是我的话,当乐受消灭之时,就会有二个我,这就是其过错的地方。假若说苦受就是我的话,当那苦受消灭之时,就会有二个我,这就是其过错。如果不苦不乐受是我的话,当那不苦不乐受消灭之时,就会有二个我;这就是其过错的地方。」阿难!那些妄执见我的人,曾说:『受并不是我,我是受。』那就是不对的了,阿难!那些妄执而计我的人,曾作如是之说:『受并不是我,我乃不是受,受法(受的本性)就是我。』就应当对他而说:『一切并没有受,你怎样说有受法,说你是受法呢?』对曰(回答而说):『非是。』因此之故,阿难!那些妄执而计我的人,曾经说:『受并不是我,我乃不是受,受法是我。』那就是不对的了。

阿难!那些妄计而执我的人,曾作如是之说:『受不是我,我不是受,受法不是我,但爱乃是我。』的话,就应当对他说:『一切并没有受,怎么会有爱呢?你是爱吗?』对曰(回答说):『非也。』

(不是的)。因此之故,阿难!那些妄计我的人,所说之:『受非我,我非受,受法非我,爱是我。』这就是其不是的了。阿难!齐为是为语,齐为是为应,齐为是为限,齐为是为演说,齐为是为智观,齐为是为众生。阿难!诸比丘们在于此法当中,如实而正观,而于无漏心解脱。阿难!这类比丘当名叫做慧解脱。像如是而解脱心的比丘,则有我也会知道,无我也会知道,有我无我也知道,非有我非无我,也知道。为甚么呢?阿难!齐是为语,齐是为应,齐是为限,齐是为演说,齐是为智观,齐是为众生,像如是的尽知之后,无漏心解脱的比丘,乃不知不见,而如是的知见的。

佛陀又对阿难说:「那些妄计为我的人,都一样的已决定:那些妾执而计我的人,或者说少色(有限之色)就是我,或者说多色(无限之色)就是我,或者说少无色(有限的无色)就是我,或者说多无色(无限的无色)就是我。阿难!那些说少色就是我的人,乃决定少色就是我,我所见的为是(坚执其所见为对的),其余的都是不对的。那些妄执多色是我的人,决定多色就是我,我所见的为对,其余的都是不对的。那些妄执少无色就是我的人,决定而说少无色就是我,我所见的为对的,其余的都是不对的。那些妄执多无色就是我的人,决定多无色就是我,我所见的为是,其余的都是不对的。」

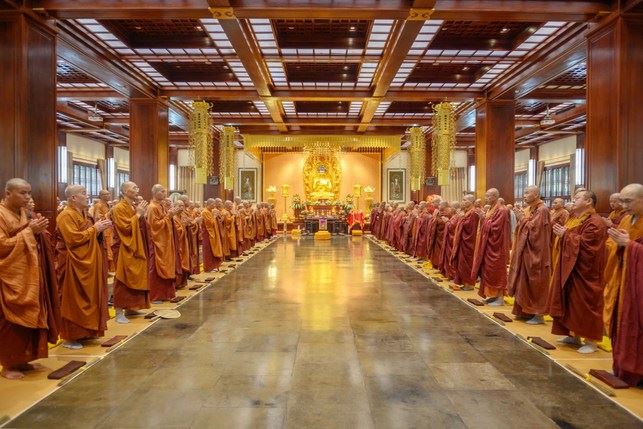

佛陀又告诉阿难说:「所谓七识住(七种识,也就是七类众生所爱着而安住的地方)、二入处(无想的众生所安住之处有二:1.为无想入,2.为非想非无想入),据诸有沙门、婆罗门说:『这些地方很安隐,为救、为护、为舍、为灯、为明、为归的地方。为不虚妄,也没有烦恼的地方。』那七住呢?1.或者有众生,为若干种类之身,也为若干种类之想(各类众生的身形,以及思想都不一样),为一部份之天,以及人类的业识所寄住的地方,这就是初识住处。诸沙门、婆罗门说:『这些地方最安隐,为救、为护、为舍、为灯、为明、为归的地方,为不虚妄,为不烦恼之处。』阿难!如果比丘知道初识住,知集(知道初识住之生来的原因),知灭(知道初识住之灭尽),知味(知道初识住的乐味),知过(知道初识住的苦痛),知出要(知道初识住的出离之道)的话,就能如实而知道其一切的。阿难!那位比丘说:『彼不是我,我乃不是彼。』这样的如实而知,如实而见。

2.或者有众生,为若干种之身,而同为一想的话,就是指梵光音天(初禅天)。3.或者有众生,同为一类之身,而有若干种之想的话,就是指光音天(二禅天)。4.或者有众生,同为一类之身,也同为一个想的话,就是指遍净天(三禅天)。5.或者有众生,住于空处(无色界天之一,空无边处)。6.或者有众生,住于识处(无色界之二,识无边处)。7.或者有众生,住在于不用处(无色界之三,无所有处)。这就是为之七识住处。或者

有沙门、婆罗门说:『此处为最安隐,为救、为护、为舍、为灯、为明、为归的地方,乃为不虚妄,乃为没有烦恼的地方。』阿难!如果比丘知道七识住,知道其集因,知道其灭尽,知道其乐味,知道其过患,知道其超出之要道,而如实而知,如实而见的话,则那位比丘会说:『彼非我,我非彼。』这样就是如实而知见其真象,这就是七识住。

甚么叫做二入处呢?1.为无想入,2.为非想非无想入,这就是,阿难!这就是二入处。或者有沙门、婆罗门说:『此处最为安隐,为救、为护、为舍、为灯、为明、为归,为不虚妄,并没有烦恼的地方。』阿难!如果比丘知道二入处,知道其集因,知道其灭尽,知道其乐味,知道其过患,知道其超出之要道,如实而知见的话,那位比丘就会说:『彼非我,我非彼。』这样的如实而知,如实而见,就叫做二入。

阿难!又有八种解脱。那八种呢?所谓1.色观色(内身有色想,观外色解脱。在于内身有色想之贪,为除此贪,而观外之不净之青瘀等之色,使贪不起),就是初解脱。2.内色想,观外色(内无色想观外色解脱。于内身无色想之贪,虽已除了,而想使更坚牢,而观外之不净的青瘀等之色,而使不起贪。)就是第二解脱。3.净解脱(净解脱身作证具足住。观净色使贪不起,名叫净解脱,将此净解脱于身口证得,具足圆满,住于定,名叫身作证具足住),就是第三解脱。4.度色想,而灭除有对之想,而不念杂想,而住于空处(空无边处解脱,度过色想,灭除瞋恚想,而住于空处),就是第四解脱。5.度空处,而住于识处(识无边处解脱),就是第五解脱。6.度识处,而住于不用处(无所有处解脱),就是第六解脱。7.度不用处,而住于有想无想处(非想非非想处解脱),就是第七解脱(以上自第四至于第七之四解脱,都因各各都能弃舍下地之贪,故名解脱。)8.灭尽定(灭受想定解

脱身作证具足住。此为灭尽定,是厌受想等之心,永住于无心,故名解脱),就是第八解脱。阿难!诸比丘们如果对于此八解脱逆顺(依次序,及作反逆之观),游行其中,出入都自由自在的话,则如是的比丘,就得俱解脱(心解脱、慧解脱,也就是解脱心之结缚,以智慧而得解脱,而为漏尽,而为无漏的圣者)。」

那时,阿难听佛所说,乃欢喜奉行!

Related Readings

智海法师答:每个月我们女的都有不方便的那几天,我想请问一下那几天可以去寺庙吗?

智海法师答:每个月我们女的都有不方便的那几天,我想请问一下那几天可以去寺庙吗?

虚云老和尚:办道的先决条件 深信因果 方便开示(10)禅堂开示1

虚云老和尚:办道的先决条件 深信因果 方便开示(10)禅堂开示1

法王如意宝:这座坛城塔,在世界上真的非常少见。是获得佛果的殊胜方便!

大安法师:你信愿真切,在临命终时,阿弥陀佛会以种种方便,创造种种条件促使你往生

大安法师:你信愿真切,在临命终时,阿弥陀佛会以种种方便,创造种种条件促使你往生

《大宝积经》完整介绍殊胜微妙的西方极乐世界!往生极乐净土4种方便法,不唯单指念佛

《大宝积经》完整介绍殊胜微妙的西方极乐世界!往生极乐净土4种方便法,不唯单指念佛

02 第一篇 念佛法门之殊胜与前方便 第一章 缘起及念佛略说

02 第一篇 念佛法门之殊胜与前方便 第一章 缘起及念佛略说

12 无相念佛之 第四章 第三节 修念佛圆通之权巧方便---无相忆念

12 无相念佛之 第四章 第三节 修念佛圆通之权巧方便---无相忆念

Share on WeChat

Scan the QR code to share on WeChat or Moments

![云何菩萨方便善巧?为什么菩萨[有求必应]或[有求不应]?](https://img.sushijiameng.com/pic/images/img/1_202205012155262b744.jpeg)