寻获生命的明灯祈愿踏上幸福之道

推荐序

三十年前在柏克莱大学,有幸认识敦珠传承的嘉初仁波切,正式开启我学习大圆满传承敦珠教法的因缘。在佛法的诸多教派中,藏传佛教是最重视「上师」及「传承」的,而我在学习多年以后才明了传承的真实力量。初次听闻嘉旺竹巴法王的大名是在十五年前,我有幸邀请毗卢仁波切及玛瑜娜(法王的父母)到家里吃饭,闲谈中仁波切谈到自己的独子是属于「竹巴传承」,但只字未提他就是竹巴传承的法王。我清楚的记得,仁波切提到嘉旺竹巴法王时的喜悦。当时仁波切在灵鹫山弘法,当谈到他在尼泊尔兴建的寺庙时,仁波切以一种揶揄自己的口气说:「我的福德资粮无法像我儿子,他一切都自然天成,我需要费很大的力量才能完成这些任务。」我当时不认识嘉旺竹巴法王,但却对毗卢仁波切所描述的独子充满好奇。

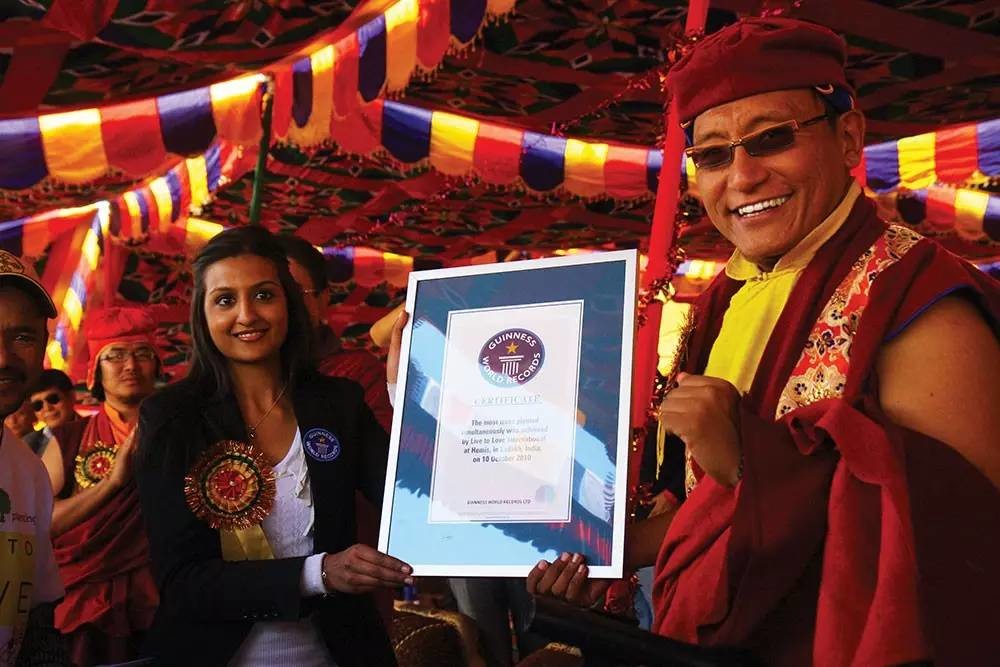

这些年藏传佛教的上师们在陌生的国度重建传承,许多上师都称自己是「修补者」,当年许多伟大的「修补者」已一一离世,新一代的「修补者」又继续承担着这个越来越艰巨的工作。嘉旺竹巴法王被誉为新一代弘法利生的佼佼者,由于他是竹巴传承的法王,肩头的重任更胜他人,法王勇于跳脱传统,多年来致力于环保、教育及妇女自觉,2010年更接受联合国颁赠的「千禧年发展目标奖」。这本《灵性***》是法王无数利生事业的一项,全书以深入浅出的方式引导读者进入灵修之道。我一直庆幸自己能在较年轻的岁月就接近佛法,同时也认为终生能有上师指导是最大的福报,但愿读者能在此书中找到生命的明灯,也愿所有人能踏上幸福之道。

寻获生命的明灯祈愿踏上幸福之道

推荐序

三十年前在柏克莱大学,有幸认识敦珠传承的嘉初仁波切,正式开启我学习大圆满传承敦珠教法的因缘。在佛法的诸多教派中,藏传佛教是最重视「上师」及「传承」的,而我在学习多年以后才明了传承的真实力量。初次听闻嘉旺竹巴法王的大名是在十五年前,我有幸邀请毗卢仁波切及玛瑜娜(法王的父母)到家里吃饭,闲谈中仁波切谈到自己的独子是属于「竹巴传承」,但只字未提他就是竹巴传承的法王。我清楚的记得,仁波切提到嘉旺竹巴法王时的喜悦。当时仁波切在灵鹫山弘法,当谈到他在尼泊尔兴建的寺庙时,仁波切以一种揶揄自己的口气说:「我的福德资粮无法像我儿子,他一切都自然天成,我需要费很大的力量才能完成这些任务。」我当时不认识嘉旺竹巴法王,但却对毗卢仁波切所描述的独子充满好奇。

这些年藏传佛教的上师们在陌生的国度重建传承,许多上师都称自己是「修补者」,当年许多伟大的「修补者」已一一离世,新一代的「修补者」又继续承担着这个越来越艰巨的工作。嘉旺竹巴法王被誉为新一代弘法利生的佼佼者,由于他是竹巴传承的法王,肩头的重任更胜他人,法王勇于跳脱传统,多年来致力于环保、教育及妇女自觉,2010年更接受联合国颁赠的「千禧年发展目标奖」。这本《灵性***》是法王无数利生事业的一项,全书以深入浅出的方式引导读者进入灵修之道。我一直庆幸自己能在较年轻的岁月就接近佛法,同时也认为终生能有上师指导是最大的福报,但愿读者能在此书中找到生命的明灯,也愿所有人能踏上幸福之道。

为人们点亮了人生道路...

推荐序

你见过冰雨吗?晶莹剔透如水晶般的纯净,凛冽宛如喜马拉雅山顶的皑皑白雪,我见过…

在因缘俱足的机缘下,我有幸认识了嘉旺竹巴法王。和大多数我所见过的上师不同处,法王十分平易近人,第一次见到法王时,他刚经过长途飞行,抵达香港,当他从闪烁的镁光灯下走来,许多信徒早已迫不急待的要见他一面。而法王始终面带微笑,他的眼神十分诚恳,几乎毫无休息片刻,法王不间断的接见信众,耐心的倾听每个人的疑惑、烦恼,连喝水的时间都没有。而接下来的几天,满档的行程;来自世界各地的信众;无止尽的会议,却不见法王的面容有任何疲惫。

今年三月初,终于完成年少时的心愿,去了一趟尼泊尔之旅。在这段旅程中,与法王相处的生活细节,让我对法王有了更多的认识。一个薄暮的黄昏里,法王和他的弟子们,在寺院中步行聊天,忽然一行人在净落的石板路上纷纷驻足,众人仍是轻松的闲聊,身子却缓缓的蹲了下去,只见他们轻轻的对着石板吹气,用手掌轻轻拨弄着,原来是一行列的蚂蚁,正横过了路面,而法王和弟子们怜爱的将它们移送到草坪上,免得它们受到不意的伤害。这事做来,毫无任何矫情造作,一切是那么的自然。待将蚁队送至安全的草坪后,一行人又缓缓起身,谈笑自若,刹时我终于理解,为何他们老是低着头走路了。

台湾,是一个佛教文化多元,香火鼎盛的地方,这样的荣景,也引来了许多乱象。许多民众在不求甚解的情况下,总是人云亦云,以讹传讹;「听说某某大师很厉害,可以帮人化解大灾大难,还可以算命…」,仿佛大师们的工作就是替人消灾解难兼算命,可以算出你几岁结婚;以后会不会发财;会不会有血光之灾,诸如此类,令人啼笑皆非。相对于人们把法王定调为某宗派大师,法王更宁愿人们认识他如同心灵导师。这也是为什么这本书书名为《灵性***》,而不是某些特定的佛教书名。在法王的认知里,每个人来到世上,都有他的使命,无论你是佛教徒也好、基督教也好,我们只是经由不同的门,来到这个娑婆世界,只要你的观念正确,懂得修正自己,活在当下,那么无论你的宗教是什么,都没有分别。

《灵性***》这本书,相当贴近现代人的生活,在这纷纷扰扰的红尘俗世中,无疑为人们点亮了人生道路。古代时,异乡游子如果写封家书给远在老家的父母,书信往返,得花上好几个月。而现今,无论你在世界的哪个角落,那陪伴你天涯海角的手机,就躺在你的口袋里,想念谁,电话一按,立即通话,甚至可以看到对方的影像。世界在进化,佛法也在进化,变得更贴切人们的需要。如同这本书的宗旨。你不需找大师算命开运,只要你了解自己,命运掌握在你手中,你自己就可以为自己开创美好的未来!

在我尼泊尔之行的最后一天,也是法王带领僧众诵经的最后一天,那是一个晴空万里,艳阳高照的午后,当诵经即将结束之际,天际传来雷神的低吼,风起云涌,紧接着是一场滂沱大雨,仿佛天龙在空中欢舞,强风把诵经的雨蓬掀了起来,我和友人赶忙站在檐下,替僧众们拉好被风吹翻的雨蓬,豆大的雨珠,如同冰柱般晶莹剔透,我和友人伸出手掌,让雨滴落在我们的掌心,感受那沁凉的低温。「你见过冰雨吗?」友人笑着问我…

是的,我见过冰雨,就是现在;晶莹剔透如法王纯净的眼神,凛冽宛如法王清晰的思路…

上师的每个动作和言辞,包括所说的笑话和世间的故事,所有来自他口中的话,对我的心念都有很大的影响,使我更努力地改进自己以变得更慈悲。

我的父亲是大圆满传承大师锡钦毗卢遮那,人们通常称他为「毗卢仁波切」(Bairo Rinpoche)。我的母亲名叫伽桑优忠(Kelsang Yudron),她来自南藏地区的洛扎。因为是我的母亲,人们称她「玛瑜娜」。父母第一次会面时,母亲才十九岁,三年后他们在西藏和不丹边界「贝幽」的莲师圣地再次见面。

当父母亲前往印度朝圣时,我在北印度的「措贝玛」( 意思是莲花湖)莲师圣地出生。当时正逢前一世敦珠法王吉达依昔多杰领众献金刚舞和荟供庆祝莲师圣诞。敦珠法王是近代稀有难得的大成就者。

很可惜,我无法记得出世时所发生的事。据人们描述,那是一个非常难得、殊胜吉祥而让人无法忘怀的珍贵日子,在极稀有的机缘下才能够幸运地遇到,因为许多大圆满传承的伟大上师刚从西藏来到印度。他们都聚集在莲花湖畔,以神圣的金刚舞庆祝莲师圣诞,年轻男女们穿上鲜艳的传统服饰表演文化舞蹈,还有盛大的荟供与数千位来自喜马拉雅山区各地的信众和朝圣者一起前来共享盛会。

我可以说,能够在这样的日子和这个地方,因亲爱的父母之恩惠而出世,我感到很自豪。我的名字「吉美贝玛旺千」(Jigme Pema Wangchen)是由伟大的敦珠法王以传统的祝贺和神圣的加持所赐予。自那时起,我就受到敦珠法王和莲师不断的加持与无尽的庇护。

四岁时,我以第十一世嘉旺竹巴的转世身份被带到天龙(竹巴)传承总寺的所在地大吉岭。据说当上一世嘉旺竹巴的侍者们前来拜会时,我立即就认出他们的身份。我无法记起这些事,只记得和突谢仁波切会面的前两天,我告诉父母:「有一个白胡子的男人会来看我。」我真的不知道为何会如此,记忆中自己非常高兴能够以转世的身份和前一世突谢仁波切在一起,或许是因为能够和我的「儿子」在一起而感到高兴,因为突谢仁波切是第十世嘉旺竹巴的独子。无论是什么原因,每当和突谢仁波切一起时,我都感到非常的舒服轻松,他是我第一位真正的灵修导师和感情支柱。我并不在意自己为什么有这样的感受,因为过去的已经过去了,我关心的是现在和未来,不知道自己是否能够履行上师的遗愿。无论如何,我还是认为如果自己像普通的小男孩那样长大成人,我的父母,尤其是我自己,会生活得比较自在。

我的父母(下)

由于非凡的证量和慈悲心,父亲对那些见到他和接受法教的人,会一直不断地在精神上给予鼓励,并一心一意地利益每位众生。我很钦佩这一点,所以当他在加德满都把锡钦毗卢林寺盖好时,我要求他在新的殿堂里为来自世界各地的僧众、尼众和皈依者传授更多的教法,他当时却笑而不答。后来,母亲告诉我,因为我的要求他终于决定传法,更提早准备好针对不同的教义给予注释。这让我感到很遗憾,自己没有趁早向他求法,我简直是浪费了宝贵的时间!我记得有一段时间,没有一个人请他教授有关证悟的法门,却有许多人请他来修修手表、录音机、收音机或其他废物,因为几乎每种现代的机器他都会修理。还有一段时间,他非常热衷制作影片,所以也有几部摄制影片的机器。

许多人喜欢别人替他们免费做事,所以每一天父亲都忙于帮别人修理机器。母亲对他每天要坐在强烈的灯光与放大镜下,对着机器工作几个小时,并不高兴,她认为这会让他的视力退化,而且会影响血液的循环系统,因此要求他不要再做这些事了。了解我父亲的人都知道,他绝不会放弃他的嗜好,但是他知道这是来自母亲的真爱与关心,竟然在一个月内就放弃了他的嗜好。从那时起,我再也没有看到这些机器了。我对它们的下场感到好奇!我猜想这些机器可能因为喜马拉雅山区的潮湿的气候,多年未使用而损坏了。

近来可以长时间跟父母在一起,我感到很高兴,唯一忧虑的是看到父亲年事渐长。我明白这是人生必经之路,就算我也不能例外,但我总是觉得难以接受。不久前,父亲还是很活跃、很愉快,但后来身体欠佳,他经常感到无法再用自己的生命来利益众生与周遭的人,特别是我──他心爱的儿子。跟父亲相比,我实在是懒惰和愚笨,即使他现在年事已高,还是很活跃,精神奕奕,充满幽默感。我跟他正好相反,他很乐观,我则悲观;他身材魁梧,我却短小;但是我们彼此相亲相爱。

当我被带回大吉岭的寺院时,天龙(竹巴)传承正面临怎样的困境,你绝对无法想像。那时上一世的突谢仁波切在一个茶园里买来一小块地,安置我们这个来自西藏的小社群。你们都知道,这个传承是个真正的瑜伽士传承,我可以说,很多当年来到印度的上师与随从们都是身无长物的,真是十分艰辛。每当我忆起挚爱的上师与结伴而来的人,那些回忆都是美好的,虽然没什么钱,但是灵性上却十分富足。

当时父亲已是一位著名的佛教导师,常在不丹传法,他还是已故太皇太后的上师。他是个很有办法的人,看见我这个可怜的儿子,没法不跑来帮我一把。那时我才十三岁,他就给我第一辆汽车,还给我零用钱,让我无须担忧,甚至可以稍为帮忙我们修补一下寺院。后来,我要到拉达克住几年,父亲也随我到那里去。出于对我无私的爱,他出任嘿密寺的管理人一职。想到这里,我感到很惭愧,因为我让父亲离开他自己的传承,将他的黄金岁月给了我──他唯一的儿子,在嘿密寺当管理人!我滥用父亲的爱,为此常感到内疚。如果不是他,我们传承可能因为缺乏金钱和出于无知,被其他野心勃勃的传承夺去多所寺院了。有好几次,父亲带着一整卡车的嘿密寺僧人,为我们的传承收回多所寺院。这不是出于他对我传承的虔敬,而是出于对我的爱护。我真的感到身为他的儿子,是何等幸运,而他作为我的父亲,是何其不幸。

在加德满都建立锡钦毗卢寺并非父亲的意思。认识他的人都知道,父亲是个和霭可亲的人,从来没有任何私心。为了让他留在我身边,我感到对他和他的传承亏欠良多,所以我鼓励他在加德满都为自己的传承兴建寺院,好让他能以自己的传承来流布他的智慧、慈悲与爱心。

你们都知道,父亲正努力重建在东藏的总寺,我也曾请求友人与弟子们协助他。其中有些人心里也许会有疑问:「这家伙为什么会帮助他的父亲重建另一个传承的寺院?他自己也有很多项目要做,自己的传承也需要很多支持,他也需要很多钱吧?」我必须告诉你们,我与我所领导的精神传承,对父亲实在亏欠太多,我不想再多说,因为再说下去,就让我想起父亲花在帮助我与我的传承上的时间与精力,实在让我感到非常痛心。他默默地、诚恳地付出,是出于对我这个不肖子的爱。

我的母亲伽桑优忠,来自一个备受敬重的瑜伽士之家。她的家乡被12世纪一位伟大的伏藏王酿热尼玛欧泽,认定为「优拉」(YulLha,即「神住之地」)。母亲从十四岁就开始修行,起初在自己祖母的指导下修持各种法门,之后跟随许多德高望重的瑜伽士、证悟者,甚至自己的父亲学习。我外祖父是当地一位非常伟大的瑜伽士。母亲在二十岁时虽然面临离乡背井的艰难,仍能够坚强面对,让生命无时无刻充满喜悦与慈爱。

就如所有难民一样,她也有段极为痛苦的经历,面对受到残酷审判的双亲,以及家人被凌虐饥饿致死的惨痛回忆。在离别四十年后,她回到故乡,想去探访尚在世的亲人。原本计划至少待一个月,但是一个星期后就回来了。她说不忍再多停留一天,虽然每个人都很热情地欢迎她,然而她只在故地停留了三天,因为她发现所认识的人都不在了。

回想我们的家人,从对家、土地和地位的执着,到眼看着自己的家被摧毁,是一堂珍贵的课。母亲说:「我几乎无法确认哪一栋房子曾是我们的家。我记得自己离开故乡之时,没有人想走,因为对自己所拥有的一切执着。后来我在偏僻的地区闭关,忠实的旅行同伴只有一头羊,带着它是因为担心丢下它不管的话,万一被人捕捉就会被吃掉。它帮我背负行李,陪伴着我,几年后在不丹,它躺在我的怀中过世了。」

自我出生后,母亲的健康就一直不好,为此我感到相当困扰,但她总是隐瞒身上的病痛,不让任何人担忧,她只想让身旁的每一个人都感受无忧无虑的快乐。因为坚强的意志力,除非已经到了不堪忍受的地步,她永不会抱怨自己有任何不舒服的地方。她总是充满喜悦面带微笑,我从未看到她的情绪激动起伏,除了有一次在喜马拉雅山的一个村落里。当时我们在旅馆停留,她看见一个人正在杀鸡、砍鸡头,她奔向我哭泣着说道:「人类怎么可以如此残酷地对待其他众生?假如只是因为其他众生比我们弱小,不断蛮横地对待他们,不懂得用平等真诚的心来爱护他们,我们如何能使这个世界和平和快乐?」

那时我没多说些什么,或做任何事来安抚她的情绪,只是屏息静气坐在那里。我想这是自己有生以来,第一次看到母亲哭泣和如此情绪激动,从而感到有一些慌张,但那也是到目前为止,唯一次看到她显露情绪。

母亲在大多数时候,无论遇到什么困境,总会想着那只是一个正在经历的梦境,如此一来这问题也就不会困扰她。约十六年前,我和母亲出了一场小车祸,除了要填写一些文件的琐事稍感不便外,没有其他的问题。两天后,母亲说她的印象里这车祸只是一场梦,所以当她发现不是梦境时,反而感到有一点吃惊,要学着接受车子停在车库里等待修理的事实。这不是我母亲唯一的「梦境」体验,只是我无法在这里一一阐述。

母亲总是关心他人,总以别人的事情为先,特别是那些比较穷困的人和弱小的动物。她常关心别人有没有吃饱、穿得够不够暖、有没有适合的配备等等。宠物、花草和小孩是她最喜欢的同伴,即使环境不允许她与他们在一起,也不会抱怨,然而他们全都自然而然地喜爱她,包括花草!母亲种的植物,百分之九十九都一定能够生存下来。例如她可以轻易的从一棵快枯死的树上折下树枝,然后重新栽植它,过了不久,它又会生长得很好。

我从父母身上学到,在我们的生命里,只要能够真诚地爱、体谅、感恩和尊重,就可以轻松地面对一切,特别是那些不可避免的困难和挑战。只要不断地练习,我们一定能够做到,这样才能培养伟大的智慧和体验真爱的意义。

根本上师

有一种上师我们称为「根本上师」。人们常问:「何谓根本上师?你会成为我的根本上师吗?我能成为你的根本弟子吗?」这是个可笑但有趣的问题。实际上,当你达到某个层次的证悟,上师就会自动成为你的「根本上师」。

任何一位帮助你内心获得证悟的人就是你的根本上师,但这得靠你的虔敬、专注与精进。尚未达到那种阶段之前,我认为你不必急匆匆地找出谁是你的根本上师。在目前谈论根本上师,真的言之尚早。至于「根本弟子」,我从未听闻有此一说,所以毫无认识。

嘉旺竹巴法王自传(中)

六岁时,我被安排学习所有的传统仪轨和背诵无数的佛教经典,以及修习其他的课程。到了十三岁,已将大多数的传统仪轨学习完毕和背诵了大量的经典,最困难的时间终于过去了。从六岁至十三岁之间的成长岁月,是非常艰苦的。一个小孩在童年就必须经历传统的训练方式,是非常难受和可怜的。这有如把自己逼入极狭窄的管道而不得不往前进,但我很庆幸自己成功度过这难熬的岁月,而且发现这段经历对我造成深远的影响,使我能够以感恩和知足的心态来对待我未来的人生。

我对佛教哲学和传统及其他知识有浓厚的兴趣,要感谢来自东藏区吉噶寺20的堪布21诺扬(Khenpo Noryang),他知识渊博,理解宇宙间的一切事物,确是部宇宙的活辞典。如果你懂得有技巧地发问,他必定有答案,不只是宗教或灵修的课题,关于世间的政治、经济、科学、体育等课题,他都能一一解答。他不像我们一般,对自己拥有的知识毫不感到骄傲,真是众人的典范。

由于父母的要求,堪布诺扬成为我的导师,但他从不贪求「上师」的名分或任何职位,只接受我的请求,我想学的各种知识,都给予适当的教导。因此,我在堪布诺扬处,学习了关于宇宙的外在和内在的哲学,为时八年。我很后悔自己因为年少时无知和散漫,没有充分利用在堪布诺扬身边学习的黄金良机,直至他于1973年圆寂22后,我才发现自己还有很多东西没有学到,也因此觉得在这世上,直至证悟,真是学无止境。

在开始另一段为期九年的学习前,我与尊者上师会面数次,谈论未来的教育的问题。我们深入讨论哪位导师能继续以无我与谦卑的态度来为我传授宇宙的真理,同时又没有强烈的宗派门户之见,尊者很慈悲地委任伟大的宁玛23传承大师翁楚仁波切(Ontrul Rinpoche)作我的上师。尊者说,在藏传佛教里,无法再找到一位如翁楚仁波切般具备对整个宇宙的理解,而又没有宗派门户之见的大师。但请他做上师并不容易,因为当时没有一所学校、学院或个人成功地邀请他担任他们的佛法导师。尊者说,如果翁楚仁波切应允我的要求,我就是这世上最幸运的人。

后来我才得知,原来这位大师与我父亲出自同一所佛学院和寺院。我满怀希望和不安地向翁楚仁波切写信,同时附上父亲的信,请求他作我的上师。经过约一个月的焦急等待后,仁波切回给我一封充满喜悦的长信,说他正等待一位他的上师早在1930年就预言会到来的弟子,他的上师提到,在他即将走到人生的尽头时,会有一个机会利益一位转世,而且在机会来到时不能放弃。我所追求的上师认为这是他履行上师预言的机缘,所以答应帮助我。阅读这封信是我毕生最高兴的事。

虽然我只是收到信,还没有见到翁楚仁波切本人,他在我心中已经成为最爱戴和尊重的上师。大约一年之后,我在仁波切的悉心指导下,开始连续九年的学习。对我而言,他是真正无误的「眼睛」,不只在宗教和灵修的课题上,日常生活上亦如是。虽然我极希望能够与上师共度余生,学习如宝瓶般无量的事物,并且侍奉他,但俗语说:「天人居住的天堂亦是魔鬼活跃之地」,天堂的舒适会让我们忘却自己的本愿和初心,因此我必须离开上师,到世界各地去履行我的「责任」。

第一章

生命本具的力量

本着理解日复一日的活在当下

每一刻都保持觉性

好让你能修持佛法

或其他灵性修持

而不必「做」任何事

在听闻教法的时候,首先要放松与祛除杂念。我说的杂念,指的是宗教、传统或文化的各式制约。试着将自己完全放松并且开放,就像行李箱一样,要先打开它才能装进东西。如果把它紧紧闭上,又怎能放进东西呢?

同样,身为期望得到某些教法的学子,首先需要的是真正放松,甚至不应心存即将获得重要开示的想法。因为这会使你落入某种刻意与保守。你必须舍弃这些方能放松,然后才能运用你本具的智慧来深入理解。

如果接受一切教法时都能够如此,那么即使我讲的是废话,你本具的智慧仍能从中获得某些心得与精要,而并非只是听闻了一次表面的开示。

所有上师教授的法都差不多。只是有的弘法能力强,有的看起来不怎样。有的擅长演说,有的擅长写作,有的又并非如此。以我为例,我是个语言技能并不好的上师,然而却用很差劲的英语讲了二十多年法,也写了不少文章。我猜好像还行得通,因为还没听到有人抱怨听不懂或看不懂,所以就继续大胆地讲下去,毫无顾忌地写下去。有人来请我作开示演讲或出席会议,我总是答应的。我想这是因为没有太多执着,所以能够放轻松,于是可以讲出想说的话。我不会担心假如得不到别人欣赏该怎么办?如果得到别人欣赏,我也会很感激,其他就没有所谓,只管去做,任何题目来了,都顺其自然地谈论。这可能就是因为放松的缘故吧。

如果我的观念保守而传统,或是认为一位上师必须言行端庄和严肃,那么我将无法放松,甚至根本无法开口沟通!因为我的英语是零蛋,其次我并没有提前准备纲要或图表。在这种情况下,我该讲些什么呢?这些心理障碍会导致我难以开口,最后就算硬着头皮开口了,但不外乎都是些无关宏旨的废话。无论如何,沟会变得不自然。对我和各位听众与读者来说,这是件充满阻碍的事。那么,我到底为什么要告诉你们这些事呢?那就是最低限度要放松与开放自己。尽管我们现在看起来很拘谨,但从这一刻开始,要安住在自己的自性中,不要让任何无谓的事物消耗我们的能量或驾驭我们。

太多胡思乱想会将我们的智慧掩盖,即使在我们熟悉的专业领域,还是会经常被胡思乱想掩盖住,上师如此,学生如此,每个人都是如此。即使表面上一切都配合得很好,然而根本不过是个笑话!犹如美丽的塑胶植物,它根本无法开花结果。因此,我总是鼓励你们要放轻松,希望你们因此触及事物的本质而非外相。

后记

如果有人读了这本书,能够更接近自己本来的清净面目,希望将功德分享给众生,愿宇宙中所有开悟的上师长久住世。

在此书临近出版之际,我的一位恩师走了。就在偏远的拉达克的一个清晨,我梦见自己的帽子不见了。醒来后,得到母亲传来的口讯,上师楚西法王圆寂了。第一次与上师会面的情景,仍然历历在目,我不禁懊悔自己没有好好把握时间与上师在一起。人生总是会有很多遗憾,每一位上师的离开对我而言,都有很多的不舍。因为还有什么,比和如佛陀般的恩师们一起的一生,更有利于自己和其他众生呢?

法本身无量无边,学海如逆流行舟,不进则退。修行人最大的动力是来自具德上师的至诚鼓励和无私的教诲。没有上师的指引,我们恐怕都要走一段很长的冤枉路,才能到达目的地。我想我此生最幸福的,是能遇见这些具德上师,他们不断领导我正确地以自利利他的方便,走向生命快乐的泉源,还有什么比这更幸福的呢?

可惜的是,自己在修行和利益众生的事业上,似乎也没有圆满上师的愿望。就像现代许多人一样,我也有各种优先要做的事。幸运的是,我遇到了一些上世纪和本世纪最伟大的上师,他们一直在我身边,积极地引导我了悟自性。上师们都说,一切要以动机为主,千万不要堕入八世间法。如果弟子以纯净的动机进行有效的修持去利益众生,上师无论身在何处都会知道,并得到如同满愿般无比的快乐。

上师的离世是一个非常悲伤的消息,但也是无常的一课,是娑婆的典型写照。总有一天,无论我们期待与否,准备好与否,我们都会死去。能让我们带走的就是灵性理解,我们的业力与福报,而其他的都得留下。我们爱的、恨的、财物、正面和负面的关系,甚至我们的父母、孩子,身外之物生不带来,死不带去。每个人独自来到这世界,最后也将独自离开。短暂的一生应该用来行善、帮助他人,与他人无时无刻维持正向的铭记。

我从来没有上过正规的学校,没有获得过正规的文凭,但是我有很好的上师。这当中有的是伟大的政治人物、有的是伟大的瑜伽士、大成就者,而我所能分享的一切智慧与慈悲的精髓,乃来自大恩上师们。这本书的缘起不是为了分享我个人的思想,而是想分享我从大恩上师处获得的无上智慧、无上慈悲与无上理解。因为有上师们慈悲地教授,才导致我在生命中的体会。现在我想通过这本书把它们简化给大家,与大家分享。

如果有人读了这本书,能够更接近自己本来的清净面目,希望将功德分享给众生,愿宇宙中所有开悟的上师长久住世。上师如除心暗之明灯,一切证悟有赖于上师的悲智。我真心恳切地希望这些得道的瑜伽士和导师,为了救度众生能遍满整个世界。无论已经圆寂的上师现在何处,真挚地祈望能与上师重逢!

嘉旺竹巴法王自传(下)

当时我常梦想在完成对传承的某些使命后,或许可以退休,然后与这位可贵的上师在一起,直至他或我的生命结束。我们都知道当这种幸运的机会来临时,必须掌握抓紧它,即使牺牲生命,也不能让它溜走。然而能与仁波切在一起的好运和从仁波切处得到加持及教法的良机,再也没有出现。我可以肯定,仁波切对我所能挪出来接受他法教的时间,并不完全满意,因此我感到非常的悲伤,永远无法释怀,唯有思维他的教诲和慷慨示现的榜样,以期今生能获得伟大的证悟,来回报上师的恩德。我会努力依循上师示现的人生道路,永不忘怀共度的美好时光,将上师永恒的慈悲和传授给我的知识铭记于心。

翁楚仁波切不仅是给予我口传开示的伟大上师,他的每个动作和言辞,包括所说的笑话和世间的故事,所有来自他口中的话,对我的心念都有很大的影响,使我更努力地改进自己以变得更慈悲。人们见到仁波切所生起的欢喜心,有如无限宏阔而深奥的宝瓶,这是仁波切已经圆满了仁慈和无量大爱的结果。

我跟仁波切学习期间,从未梦见过他,我还认为这可能代表上师与我的心已无二无别了。但是,有一天清晨,我梦见他来到我们常常畅谈佛法的花园找我,很焦急地说他已经迟到了,要到下一个地方履行他的责任,他来找我是为了辞别。那是一个令人不安的短梦,一个星期之后,我接到他圆寂的消息。那时我才发现那是仁波切第一次,也是最后一次进入我的梦乡。在我还未懂得如何走路的时候,仁波切把我遗留在这孤单而可怕的星球上。虽然我知道我们最后必须各奔前程,但是我和仁波切的缘分实在太短暂了。我真的很后悔没有把握机会放弃一切来侍奉上师,这可能是过去、现在和未来三世中唯一的机会啊!虽然我明白当上师和学生已没有多少灵性交流的机会时,上师便不会在这世间长住,会转移到其他「地方」利益「当地」的众生,但我仍然希望翁楚仁波切能明白,是我的业力使我未能完成对他的承诺,而不是因为我对灵修之道不感兴趣。

值得一提的是,虽然我有很多来自藏传佛教不同传承的上师,他们对我同样慈悲,而我也觉得他们同样可贵,但是已经圆寂的翁楚仁波切是唯一让我真正成长的上师。可以这么说,翁楚仁波切是我的基础上师,因为他的法教和鼓励,我才能欣赏并感恩其他上师的功德。我对其他上师没有任何负面的感受,那是因为仁波切帮我打开灵性的眼睛。自从他传授予我修行的技巧后,我对修行完全没有怀疑。他让我明白自己在世间和灵性层次上的身份。他透过日常生活中的点滴,让我发现其他上师的重要性。我在修行上所获得的觉悟,都是出于他的仁慈。现在他已不再以外在的身相留在世间,我必须完全依赖自己的勤奋和严守内在的戒律。

唯独欠缺了解自性的能力

你应在内心培养自我观照、了解自性的能力,作为修行的辅助。这是你应努力培养的,因为你欠缺的唯独这一样。可是我们日常思维的并非自性,而是一些造作的,完全与自性大相径庭的事物。我们期待外境会有些事情发生,例如一个征兆、一个好梦、一些好的感觉、身体内发热、一点异能,甚至飘升上半空。

金刚乘的修行人经常谈论各种修行方法,例如各种让身体产生暖热与气脉流通的瑜伽。在修习瑜伽后,他们期待很多东西出现,例如见到异象,特殊的感觉,温度改变甚至出现奇迹。他们有许多诸如此类的期待,但我真的想不通为何会这样。我自己是没有任何期待的,心里从没想过这些东西,以后也绝不会!然而很多人却抱着这种思想和期待,也许他们的导师是这样教导他们,但我不会鼓励这种方法。

如果我们因为有所期待而做所谓的佛教修行,希望与恐惧将会产生许多障碍。无论何时,希望生起的同时就有恐惧;恐惧必定存在,因为对障碍甚至灭亡有所恐惧。如果你有强烈的希望,就会产生强烈的期待。譬如盼望面前出现一道门,然后在这奇迹之门中发生特殊的事。这表示你期望一些不可能发生的事。当然这只是举例,但也不是没有可能的,因为世上没有不可能的事。不过保险一点地说,那是近乎不可能的,就当有百分之九十九是不可能的吧!期望从外境中获得修行的结果,同样是不可能的。

虽然我刚才说这是近乎不可能的,但很多时候人们总觉得他们体验了某些来自外在的效果。他们也许感到有些东西「从墙壁里冒出来」,或因修持而得到外在结果。然而,他们的感受大多是一种幻象。即使你不认为那是幻象,那也只是相对的事实。

例如经过正式的禅定修持,你的内心定会获得安宁。内心的安宁并非来自外境,但你会有这样的感觉,因为你觉得这是你修持的结果。无论如何,即使你有这种经验,也不能算是究竟真理,这仍是相对的。

今天禅修时你可能感到快乐和安宁,明天你没有禅修就会感到一切都完蛋了。你可以说这是一种「灵性的毒品」。它并非真正的毒品,但如果你有这种感觉,那么它就是一种毒品了。很多人有这种感觉,因为他们的修持是相对的。即使你没有感到自己的修行起伏不定,它仍然是相对的,因为那不是究竟的成果。

究竟的成果并非只是心境平和悦乐,而是一种全然的了悟。这是有限的言词所无法表达的状态,因为它非常广大深邃,无法表达。

(法王与印度总统)

2024-02-04 21:58