林克智居士:《净土十疑论》浅讲 杨杰 净土十疑论序

2020-09-15 更多文章

杨杰 净土十疑论序

宋 无为子杨杰 述

【译】

这篇《净土十疑论》的序,是宋朝杨杰所作的。

【讲】

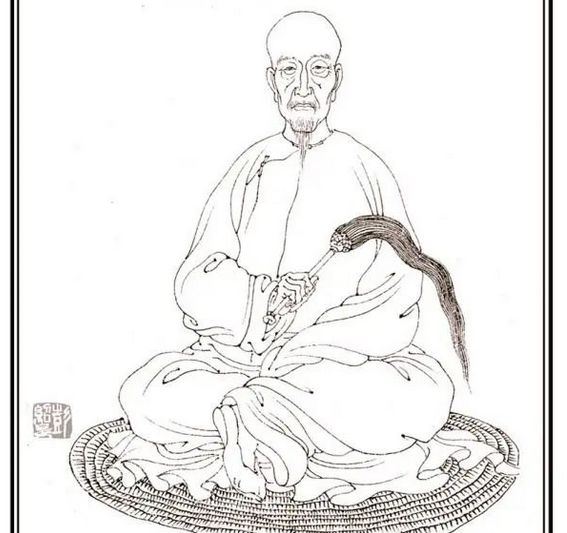

杨杰,是北宋的一位居士。字次公,号无为子,安徽无为人。他雄才俊迈,年少登科。十分爱好参禅,多次叩拜许多名山的长老大德,曾跟从天衣义怀禅师学禅,参究庞居士语录得悟禅理。一日奉命至东岳泰山祭祀,见日出如圆盘涌出,忽然大悟。宋熙宁末年(1077年),回乡看望母亲,在家闲居时看藏经,遂归心净土。他曾绘阿弥陀佛像,随身带着观像念佛。元祐中(1086-1094年),曾任两浙提点刑狱,故有杨提刑之称。有一次至天台山白莲寺,就礼真咸法师为师,朝拜智者大师之塔。他平生的著述,多指归净土,本篇《天台净土十疑论序》,就是他所写作的。

居士晚年,专事净业,临终端坐感佛来迎,说偈:“生亦无可恋,死亦无可舍。太虚空中,之乎者也,将错就错,西方极乐。”毕,安详而逝。其后,有荆王夫人,梦游西方,看见有一个人坐在莲华上,其衣飘扬,宝冠璎珞,庄严其身。就上前请问?他就说自己是杨杰。他的事迹,许多佛教传记著作及多种往生传都有记载,想了解得更详细的可以翻阅。

【序】爱不重不生娑婆,念不一不生极乐。

娑婆秽土也,极乐净土也。娑婆之寿有量,彼土之寿则无量矣。娑婆备诸苦;彼土则安养无苦矣。娑婆随业轮转生死;彼土一往则永证无生法忍,若愿度生,则任意自在,不为诸业缚矣。

其净秽、寿量、苦乐、生死,如是差别,而众生冥然不知,可不哀哉?

【译】贪爱不重,不生在娑婆世界;心念不一,不能往生于极乐国土。娑婆世界是污秽的国土,而极乐世界则是清净的国土。

娑婆世界众生的寿命短促,都是有限量的,而极乐国土众生的寿命,则无有限量。

娑婆世界备受诸苦,而极乐国土则安乐适意,什么苦都没有。

娑婆世界的众生,随着业力而轮转六道、生死无穷;只要一旦往生极乐国土,则都能证得无生法忍。到那时想要回娑婆世界广度众生,则能任意自在地行菩萨道,再也不为诸业障所束缚。

娑婆与极乐的污秽与清净,寿命的长短,苦乐的受用差别,生死束缚与自在解脱,有截然的不同,而众生却愚痴得一无所知,这难道可不令人悲哀吗?

【序】阿弥陀佛,净土摄受之主也。释迦如来,指导净土之师也。观音、势至,助佛扬化者也。是以如来一代教典,处处叮咛,劝往生也。

【译】阿弥陀佛,是极乐净土摄受接引、教化众生之主。释迦如来,是指导众生求生净土之导师。观世音、大势至,则是帮助阿弥陀佛宣扬教化的大菩萨。是故释迦如来一代之教典,处处叮咛劝导众生往生净土。

【序】阿弥陀佛与观音、势至,乘大愿船,泛生死海,不着此岸、不留彼岸、不止中流,唯以济度为佛事。是故《阿弥陀经》云:“若有善男子、善女人,闻说阿弥陀佛,执持名号,若一日乃至七日,一心不乱。其人临命终时,阿弥陀佛与诸圣众现在其前,是人终时,心不颠倒,即得往生极乐国土。”又经云:“十方众生,闻我名号,忆念我国,植诸德本,至心回向,欲生我国,不果遂者,不取正觉。”

所以祇桓精舍无常院,令病者面西,作往生净土想。盖弥陀光明,遍照法界念佛众生,摄受不舍。圣、凡一体,机、感相应。诸佛心内众生,尘尘极乐;众生心中净土,念念弥陀。

【译】阿弥陀佛与观世音菩萨、大势至菩萨,乘着大悲愿力之船,航行于众生生死的大海当中,不执着于此岸,不滞留于彼岸,不止住于生死中流之内,唯以救济度脱一切众生为佛事。是故《阿弥陀经》说:若有善男子善女人,听说有阿弥陀佛,而能执持称念佛的名号,若经一日,乃至七日,一心不乱。其人临命终时,阿弥陀佛与诸菩萨圣众,现在其人之前,此人命终之时,心不颠倒,即得往生极乐国土。又《无量寿经》说:“十方世界之众生,听闻到我的名号,思惟忆念我的极乐国土,并且培植种种福德善根,以至诚心回向发愿,欲得往生我之国土,如果不能如愿往生的话,我即不成佛”。

所以释迦世尊祇桓精舍的无常院之中,皆令病者面向西方,作往生西方净土之想,这实在是因为阿弥陀佛的相好光明,遍照于十方法界一切的念佛众生,摄受加持而不舍离。以其阿弥陀佛之圣尊及众生之凡俗,体性本来同一法身,如今众生与佛陀机感相应故众生见佛。因为众生乃是诸佛心内之众生,故凡夫尘尘即是极乐世界;净土即是众生心中之净土,故众生念念即是阿弥陀佛。

【序】吾以是观之,智慧者易生,能断疑故;禅定者易生,不散乱故;持戒者易生,远诸染故;布施者易生,不我有故;忍辱者易生,不嗔恚故;精进者易生,不退转故;不造善、不作恶者易生,念能一故;诸恶已作、业报已现者易生,实惭惧故。虽有众善,若无诚信心、无深心、无回向发愿心者,则不得上上品生矣。

【译】我用这个道理来说明:有智慧的人容易往生,因为能断除疑惑的缘故。有禅定者容易往生,因为心中不散乱的缘故。持戒的人容易往生,以其远离染污的缘故。有布施心者容易往生,因为他没有我所有之执着故。忍辱的人容易往生,因为他心中不嗔恚的缘故。精进的人容易往生,因为不退转的缘故。造善而不执着,亦不造恶业的人容易往生,以其心念能够专一的缘故。诸般恶业己经造作、并且业报已经现前的人容易往生,因为他此时有真实惭愧、恐惧心的缘故。而那些虽然有造作众善的人,若是没有真诚的深信心、没有回向发愿心者,则不得上品上生矣!

【序】噫!弥陀甚易持,净土甚易往,众生不能持、不能往,佛如众生何?夫造恶业入苦趣,念弥陀生极乐,二者皆佛言也。世人忧堕地狱,而疑往生者,不亦惑哉?

【译】噫!阿弥陀佛的名号非常容易执持,西方极乐净土也很容易往生。众生如果不想执持名号,不愿往生净土,佛陀又能对众生怎么样呢?造恶业的人,堕入于受苦之恶道;而称念阿弥陀佛者,便能往生极乐世界,此二者皆是释迦牟尼佛所说的啊。然而世间人只担忧堕落于地狱,而却怀疑能够往生西方极乐世界,此不是很令人疑惑吗?

【序】晋慧远法师,与当时高士刘遗民等,结白莲社于庐山,盖致精诚于此尔。其后七百年,僧、俗修持,获感应者非一,咸见于净土传记,岂诬也哉?

【译】东晋慧远法师与当时的高贤士大夫刘遗民等,结白莲社于庐山,实在是因为专一真诚的想求生极乐世界。其后经过七百年以至今日,僧俗二众修持念佛法门,而获得感应者非常多,这些都可见于往生净土的传记中,极乐净土岂是虚妄不实的呢?

【序】然赞辅弥陀教观者,其书山积。唯天台智者大师《净土十疑论》最为首冠,援引圣言,开决群惑,万年暗室,日至而顿有余光;千里水程,舟具而不劳自力。非法藏后身不能至于是也。

【译】然而赞翼辅助阿弥陀佛净土法门的言教和观行的,其书籍堆积如山。唯有天台山智者大师的《净土十疑论》,最为殊胜超卓。其中援引圣人之言教,开显决断种种疑惑,这就犹如万年的暗室,日光一照顿时明亮而尚有余光。千里之遥的水路途程,只要具足舟船则不必劳苦而自然到达。如果没有法藏比丘修成的阿弥陀佛,则不能达到如此的境界。

【序】杰顷于都下尝获斯文,读示所知,无不生信,自遭酷罚,感寤益深,将广其传,因为序引。熙宁九年仲秋述。

【译】我杨杰最近在京城,如愿以偿地得到此书。除了自己阅读,并献示于所知的亲友,凡知晓智者大师对这十个疑问解释的人,没有一个不生起求生净土的信心。自从我遭逢严酷的刑罚之后,感触体悟更加深刻,心想扩大它的流传,因此为之作序以作个引导。北宋熙宁九年(1076年)仲秋述。

隋天台智者大师说

隋朝天台宗智者大师说。

“隋”,隋朝是从公元581年到公元616年,隋朝只有隋文帝和隋炀帝两个皇帝,总共只存在37年。隋朝是在唐之前,就是比唐朝更早些。因为他存在的时间很短,所以讲历史时就常说“隋唐”。

“天台” ,就是天台宗。

“智者大师”,是一位很了不起的、有大智慧之人。他一出生,便与世间人不同,从面貌上看瑞相重重,可见智者大师的来历不简单,可说是圣人的化现。同修们如想多了解些大师的情况,可看书末所附的《隋·智顗传》。

现先对智者大师的《净土十疑论》之要点,作一个概要的介绍,使同修们先有个概念,之后我们再好好地学。

智者大师一生的著作相当丰富。在他的著作中,关于行归净土方面的,当首推《净土十疑论》。同修们从上文宋代杨杰居士的《序》文中就可看出,他相当推崇智者大师所作的《净土十疑论》。他认为自远公开创莲宗后,弘扬净土教法最得力的,就推智者大师的《净土十疑论》。并认为智者如果非佛的化现,是不能作出如此伟大的著作的。当然从历史事实来讲,杨杰的话也没有过赞。因为自智者大师作《净土十疑论》之后,历代的祖师都相当推崇《净土十疑论》。为什么智者大师的《净土十疑论》在弘扬净土法门上,会有如此重大的影响呢?这当然离不开大师在《净土十疑论》中所阐发的内容。我们在讲论之前,先作几点介绍,大师说:

劝生净土是度众生的最佳途径:

一些不明教理的人往往会误认为求生西方,是自私、是没有慈悲心。认为想要救度众生,应该生在三界,于五浊恶世的三途中救苦难的众生。要求生净土,就是舍离众生,是没有大慈悲心的表现。这一说法,显然是不符合佛法的。因为对久修菩萨道得无生忍的菩萨来说,那留在三界内度众生不成问题。而未得无生忍的初发心菩萨,就必须常不离佛。待忍力成就之后,才能处于三界,在这个恶世中救度众生。所以智者大师在论中说:菩萨有二种。一者,久修行菩萨道,得无生忍者,实当所责。二者,未得已还,及初发心凡夫,凡夫菩萨者,要须常不离佛。忍力成就,方堪处三界内。于恶世中,救苦众生。故《智度论》说:“具缚凡夫,有大悲心,愿生恶世,救苦众生者,无有是处。何以故,恶世界,烦恼强。自无忍力,心随境转。声色所缚,自堕三途,焉能救众生。假令得生人中,圣道难得。或因施戒修福,得生人中,得作国王大臣,富贵自在。纵遇善知识,不肯信用。贪迷放逸,广造众罪。乘此恶业,一入三途,经无量劫。从地狱出,受贫贱身。若不逢善知识,还堕地狱。如此轮回,至于今日,人人皆如是。此名难行道也。”可见薄地凡夫要想度众生,那不是一件容易的事情。

而现在有一些学佛的人,发愿生生世世留在五浊恶世,弘扬佛法。这个愿望虽然很好,但终究还是凡夫的个人情见,只会是增加生死之苦。故在论中智者更引龙树菩萨的《大智度论》说:“譬如二人,各有亲眷为水所溺。一人情急,直入水救。为无方便力故,彼此俱没。一人有方便,往取船筏,乘之救接。悉皆得脱水溺之难。新发意菩萨,亦复如是。如是未得忍力,不能救众生。为此常须近佛,得无生忍已,方能救众生,如得船者。”由此可见欲发心度众生,更要早求生极乐世界。这一观点,对后来的净土弘扬,确实起了很大的作用。

求生净土不乖无生之理:

许多过激的学禅、学教的师友,喜欢用无生的道理来攻击净土。认为诸法体空,本来无生。而现在舍此求彼,生西方极乐净土,有违佛法中无生的道理。针对这一错误的见解,智者大师给以严厉批评。在论的开头即说到:“汝若言求生西方弥陀净土,则是舍此求彼,不中理者。汝执住此不求西方,则是舍彼著此,此还成病,不中理也。又转计云,我亦不求生彼,亦不求生此者,则断灭见。故《金刚般若经》云:须菩提,汝若作是念,发阿耨菩提者,说诸法断灭相。莫作是念,何以故?发菩提心者,于法不说断灭相。”同时对于无生的真实内涵,智者也给以诠释,认为不生不灭不是离开因缘生外,还有个不生不灭。更不是不求生极乐世界,才算是无生。如智者所言的“夫不生不灭者,于生缘中,诸法和合,不守自性。求于生体,亦不可得。此生生时,无所从来,故名不生。不灭者。诸法散时,不守自性,言我散灭。此散灭时,去无所至,故言不灭。非谓因缘生外,别有不生不灭。亦非不求生净土,唤作无生。”正因诸佛说法,皆依真俗二谛,故讲说诸法实相,并不会破坏假名。所以智者大师明确指示“智者炽然求生净土,达生体不可得,即是真无生。此谓心净故,即佛土净。愚者为生所缚,闻生即作生解,闻无生即作无生解。不知生即是无生,无生即是生。不达此理,横相是非。瞋他求生净土,几许误哉。此则是谤法罪人,邪见外道也。”不难看出,了达生体不可得那才是无生,并不是离了一个生,才是无生。生而无生,无生而生,才符合中道第一义谛。而对于那些反对他人求生极乐世界的人,在智者大师的眼中,不过就是一个谤法罪人,邪见的外道而已。

往生极乐即往生十方一切净土:

在论中智者大师指明为何不求生十方,而只求生西方的原因。那是因众生心散,如果不专系一境,则三昧难以成就。如论中所讲的:“一切诸佛土,实皆平等。但众生根钝,浊乱者多。若不专系一心一境,三昧难成。专念阿弥陀佛,即是一相三昧。以心专至,得生彼国。”在论中智者大师并引用《随愿往生经》普广菩萨问佛的一段,来证明专求西方是释迦世尊的法旨。大师说:“如《随愿往生经》云:普广菩萨问佛,十方悉有净土。世尊何故偏赞西方弥陀净土,专念往生。佛告普广,阎浮提众生,心多浊乱。为此偏赞西方一佛净土,使诸众生专心一境,即易得往生。若总念一切佛者,念佛境宽,则心散漫,三昧难成,故不得往生。又求一佛功德,与一切佛功德无异。以同一佛法性故。”

由此可见念阿弥陀佛,即是念一切佛。生极乐净土,就是生一切净土。智者大师还特别强调,不必再发愿求生他方国土,要以极乐世界作为根本的指归。如大师所说的“凡夫无智,不敢自专,专用佛语。故能偏念阿弥陀佛。云何用佛语。释迦世尊一代说法,处处圣教,唯劝众生专心偏念阿弥陀佛,求生西方极乐世界。”并一再明确“又当知阿弥陀佛,与此世界,偏有因缘。何以得知。《无量寿经》云,末世法灭之时,特驻此经百年在世。接引众生,往生彼国。故知阿弥陀佛,与此世界极恶众生,偏有因缘。其余诸佛一切净土,虽一经两经略劝往生。不如弥陀佛国,处处经论,殷勤叮咛劝往生也。”可见净土法门,能受历代祖师的重视和推崇,决不是一种偶然现象,而是千经万论处处指归的必然趋势。虽然佛也在有些经上赞叹过其他净土,如东方药师佛国。但智者大师认为这只是略劝往生,不是处处指归,所以不如弥陀净土,更不必再求生他方佛国。

极乐净土容易往生且成就高:

世俗上的一般人,往往会认为,普通凡夫恶业深重,烦恼丝毫没断。而极乐世界已经超过三界,具缚的凡夫怎么能够到达呢?关于这个问题,智者大师认为净土法门是易行道,不能与普通教理混谈。正如大师所说的“易行道者,谓信佛语,教念佛三昧,愿生净土。乘弥陀佛愿力摄持,决定往生不疑也。如人水路行藉船力,故须臾即至千里。谓他力也。譬如劣夫从转轮王,一日一夜周行四天下。非是自力,转轮王力也。”正因凡夫往生极乐世界,是仗阿弥陀佛的愿力摄持,所以才被祖师称为易行道。

在论中智者大师更总结极乐世界有五种胜缘,所以能使凡夫一往生后,直至一生补处更无退缘。这五个性缘是“一者,阿弥陀佛大悲愿力摄持,故得不退。二者,佛光常照,故菩提心常增进不退。三者,水鸟树林风声乐响,皆说苦空,闻者常起念佛念法念僧之心,故不退。四者,彼国纯诸菩萨以为良友,无恶缘境。外无神鬼魔邪,内无三毒等,烦恼毕竟不起,故不退。五者,生彼国即寿命永劫,共菩萨佛齐等,故不退也。正基于极乐世界,有此五种胜缘,故历代各宗祖师极力弘扬净土法门,其目的就是想使一切众生早成佛道。

求生极乐远胜求生兜率:

针对当时不少修行人,发愿求生弥勒菩萨的兜率内院,并认为内院在欲界天,离我们距离较近,只要修上品十善就能往生。

智者大师严正指出,这是一种错误的见解。因为“求生兜率,亦曰闻道见佛,势欲相似。若细比较,大有优劣。且论二种。一者,纵持十善,恐不得生。何以得知。《弥勒上生经》云,行众三昧,深入正定,方始得生。更无方便接引之义。不如阿弥陀佛本愿力,光明力。但有念佛众生,摄取不舍。又释迦佛说九品教门,方便接引。殷勤发遣,生彼净土。但众生能念弥陀佛者,机感相应,必得生也。如世间慕人,能受慕者机会相投,必成其事。二者,兜率天宫是欲界,退位者多。无有水鸟树林,风声乐响,众生闻者,悉念佛发菩提心,伏灭烦恼。又有女人,皆长诸天爱著五欲之心。又天女微妙,诸天耽玩,不能自勉。不如弥陀净土,水鸟树林,风声乐响,众生闻者,皆生念佛发菩提心,伏灭烦恼。又无女人二乘之心,纯一大乘清净良伴。为此,烦恼恶业毕竟不起,遂至无生之位。如此比较,优劣显然,何须致疑也。如释迦佛在世之时,大有众生见佛不得圣果者,如恒沙。弥勒出世亦尔,大有不得圣果者。未如弥陀净土,但生彼国已,悉得无生法忍。未有一人退落三界,为生死业缚也。”以上是智者大师用两点来作比较,指出只行十善,不能生内院。只有行众三昧,深入正定,才有资格得生弥勒内院。另外要去内院,是没有弥勒菩萨来接引的,这显然对往生内院,是增加了极大的难度。而且,因兜率天是欲界天,会增长天人爱着五欲的心,所以退位的人多。且天女微妙的声音,还会让诸天耽爱好玩而不知修行自勉。在论中,智者更引无著、世亲、师子觉三位菩萨的例子,来证明兜率内院不易往生。因有如此大的难度,所以智者大师于论中作出了“愿生西方,不求生兜率”的定论。以智者大师如此的身份,尚且讲愿生西方,不求生兜率,更何况我们这些薄地凡夫呢?

破障与往生西方极乐应修行业:

在论中智者认为想要决定往生西方的人,应当具二种行。如果二行具足,决定能往生极乐。这就是厌离行和欣愿行。而“言厌离行者。凡夫无始已来,为五欲缠缚。轮回五道,备受众苦。不起心厌离五欲,未有出期。为此常观此身,脓血屎尿,一切恶露,不净臭秽。故《涅槃经》云:如是身城,愚痴罗刹,止住其中。谁有智者,当乐此身。又经云:此身众苦所集,一切皆不净。扼缚痈疮等,根本无义利。上至诸天身,皆亦如是。行者若行若坐,若睡若觉,常观此身,唯苦无乐,深生厌离。”而欣愿行者,又有二种。第一种,先明白求往生的意义。第二种,观极乐净土庄严等事,以发起欣心愿求的心。如智者大师在论中所说的“明往生意者。所以求生净土,为欲救拔一切众生苦故。即自思忖,我今无力。若在恶世,烦恼境强,自为业缚。沦溺三途,动经劫数。如此轮转,无始已来,未曾休息,何时能得救苦众生。为此求生净土,亲近诸佛。若证无生忍,方能于恶世中救苦众生。故《往生论》云:言发菩提心者,正是愿作佛心。愿作佛心者,则是度众生心。度众生心者,则是摄众生生佛国心。又愿生净土,须具二行。一者必须远离三种障菩提门法。二者须得三种顺菩提门法。”另外,关于《往生论》所讲的“女人及根缺,二乘种不生”这一内容。智者大师给了正确的解释,大师认为“女人及根缺,二乘种不生者。但论生彼国无女人,及无盲聋喑哑人。不道此间女人根缺人不得生彼。若如此说者,愚痴全不识经意。即如韦提夫人,是请生净土主。及五百侍女,佛授记悉得往生彼国。但此处女人,及盲聋喑哑人,心念弥陀佛,悉生彼国已,更不受女身,亦不受根缺身。二乘人但回心愿生净土,至彼更无二乘执心。为此故云,女人及根缺,二乘种不生。非谓此处女人,及根缺人,不得生也。故《无量寿经》四十八愿云:设我得佛,十方世界一切女人,称我名号,厌恶女身。舍命之后,更受女身者,不取正觉。况生彼国,更受女身。根缺者亦尔。”智者大师这一回答,有力的纠正了不少人对《往生论》错解。

介绍到这里,我们可知智者大师的《净土十疑论》,对净土法门讲得非常恰当与精妙,故受到历代祖师看重和推崇。正如成时法师在《净土十要》中,对《十疑论》所赞叹的“此十问答,统净宗一切疑问。振菩提大道之纲。断疑生信,厥功最巨故。”下面就让我们一起好好学习吧!

2024-02-04 21:55微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈