谈锡永居士:四重缘起深般若 第四章 如来藏 1 何谓如来藏

2020-09-19 更多文章

四重缘起深般若 第四章 如来藏(1)

1 何谓如来藏?

如来藏不是一个实体,只是一个境界。这个境界,在凡夫称为识,在圣者则称为智。

在《密严经》和《胜鬘经》中,明白指出,如来藏是佛智、如来藏是智境。因此,根本不存在有自性、无自性的问题。[注1]

任何形式的生命,都有自己的心识境界。一切事物与现象是客观存在,而心识却是主观的,由主观的心识,执持客观的事物,从而心识中转起一个境界,这个境界便即是“识境”。这个识境,有自性呢、还是无自性呢?

当然是无自性。譬如觉得美与丑,那只是心识的觉受,不能够说觉得美时,心识有美性;觉得丑时,心识有丑性。

然而凡夫却将无自性的心识境界,当成为有自性的实体。我见到、我听到、我嗅到、我尝到、我触到,于是色声香味触便都统统成为真实,其实这所谓真实,无非只是自己的心识境界(色声香味触界),并非客观的现实。

由于这个缘故,《楞伽经》说,凡庸者便落在相(nimitta)、名(nama)、分别(vikalpa)里面来认识事物。

相、名、分别三者实互相联系。当内识缘外境时,转起一个行相,我们就将行相当成是外境的实相。由是起分别,便建立了名。我们再在名上起分别,由是便有了一个概念,人于是又由概念去理解事物的相,这时候,便连心识上的行相都受到歪曲,人连行相都不能如实而见,所见的无非只是概念的反射。

岭南有一种花卉,叫刺桐花,尖尖的花蕾沿着长长的柔枝而结,远望过去,很像一群人坐在龙船上。百十花枝伸展,便彷佛端午节时的龙舟竞渡,所以刺桐便有一个土名,叫龙船花。

每当刺桐花开,人就觉得热闹,奸像端午节就快来临的样子。当年庶祖母卢太君一见小院刺桐花开,便说:“快要包粽子了,你看,花神都划龙舟了。”可是当时笔者虽在稚年,见到刺桐花心中却不快乐,那是因为读过一位谪宦文人的两句诗:“岭南春尽无嘉卉,镇日刺桐花下行”。他落寞贬官,沿着南雄道入岭南,沿途只见刺桐,不见桃李,大概由刺桐的刺作感兴,便写下这两句苍凉的诗。你看,这就是名言分别了,同一样的花,庶祖母对心识行相的觉受是热闹,而笔者却是落寞,两种境界何等不同,只刺桐却自己如实生长,几曾有理会看花人的心识境界。

所以当人一落于名言的边际,所见到的便只是名言分别相,这时候,心识境界便给看成为有自性了,山有山性、水有水性、花有花性。甚至不同的山有不同的山性,所以泰山雄伟、桂林的山则清幽;不同的水有不同的水性,所以黄河澎湃,岭南的珠江则涴延;不同的花亦有不同的花性,所以牡丹富贵,黄菊则可延年。

佛家并不是不容许这样的建立,但却须指出,由这样建立而成的自性,其实并非事物的自性,只是相、名、分别。

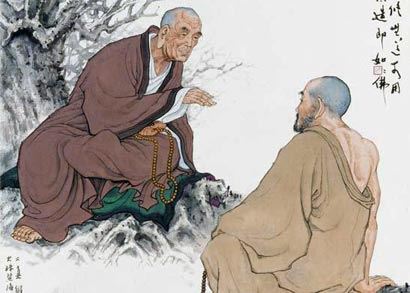

《楞伽经》由是又建立正智(samyagjnana)与如如(tathata),这即是圣者的心境,称为智境。

当我们能离相、名、分别来对待事物时,这便已经是智境,初地菩萨触证真如,即开始领悟无分别智,那智境即名为如(《楞伽》称为“如如”)。

所以《楞伽》所说的“五法”:相、名、分别是识境;智、如如是智境。

这些,跟如来藏有甚么关系呢?

所谓智境,便即是如来藏智,有时又名为如来藏空智。

但“如来藏”这个名言,却非完全等同如来藏智,它的定义是,在智境上覆障着识境,如是的一个境界,便名为如来藏。因此《胜鬘经》才会说——

如来成就过于恒沙具解脱智不思议法,说名法身。

世尊,如是法身不离烦恼[缠],名如来藏。

世尊,如来藏者,即是如来空性之智。[注2]

如来成就无数不思议法(数量比恒河沙粒的数目还要多),具解脱智,是名法身,因此法身亦无体性。这法身不离烦恼缠,才名之为如来藏,那就即是如来空智不离烦恼缠而成如来藏境界。

在这样的定义下,假如将如来藏看成是本体,烦恼缠看成是外加于如来藏上的污染,那就落于相对缘起的层次,亦即如来藏与烦恼缠相对。当这样理解时,就会执著名言,认为如来藏是说“真常”了,因为经说如来藏有四种功德:常、乐、我、净,倘如是一个本体而具备这四种特性,那不是“真常”是甚么?

再推理下去,就说“真常”是将法身建立为真实,是“自以为空过来的人”,由空转出个不空,所以是错误的思想。

这就是依名取义的例子了。一切如来藏系列的经典,都明说如来藏是智境,只不过这智境受识境覆障,虽受覆障,而如来藏却并未因此有所改变,常乐我净四种德性都未因受覆障而变异,这说的仍然是一种境界,几时有将如来藏看成是本体呢?

这好比我们说,由浮云形成一片晚霞,落日的光辉并不因浮云而有所变异,而且,正因为有浮云的缘故,才能反射出璀灿的霞彩,落日的光辉亦由是而显现。

在这里,落日好比法身、日光好比如来藏、浮云好比烦恼、霞彩好比烦恼缠(由烦恼而生的识境)。由于落日不离霞彩而显现它的光辉,所以《胜鬘》说:“法身不离烦恼缠”;由于无论霞彩怎样变异而日光其实不变,所以《胜鬘》说:“如来藏常住不变”。

因此在这里,根本没有本体与自性的问题存在,我们要修证的只是落日的光辉而不是落日——行者修证的只是佛智(如来藏),而非修证佛身。

《如来庄严智慧光明入一切佛境界经》(以下略称《智光庄严经》)说——

如来法身,不生不灭、不来不去,以此为体,如镜中像,[始为]世间所见。[注3]

这就即是说,法身唯藉烦恼缠这识境而成世间显现,其显现有如镜中像,亦即有如我们例子中的霞彩,然后才为世人所认识,因此,此即智境藉识境而成显现。

所以全部问题仅在于是否执持识境为真实,如果偏执,便落于生死轮回。

《胜鬘经》说——

世尊,生死者依如来藏。……

世尊,生死者依如来藏之名而说(此句据《藏要》本校勘)。世间言说,故有死有生,死者诸根坏、生者新诸根起,非如来藏有生有死。[注4]

用我们的例子来说,便是霞彩有明灭,非日光有明灭。如是相对而认识日光,即由生死而认识如来藏这种智境。

当我们这样认识如来藏时,其实是落于相对缘起,例如日光与霞彩的相对。深一层次,则应由相碍缘起来认识。

这时候,实有两个层次的认识。

一个层次,看成浮云是对落日的相碍。这就是“他空见”(他空大中观)了。佛的法身不空,外加于法身上的障碍(不是污染)则空,由是而说他空,因此,修证就是这么一回事,只须遣除障碍,便自然能现证佛身。

这是将佛的身智混淆了:虽然佛身不离佛智,佛智不离佛身(落日不离光辉、光辉不离落日),但凡夫所能修习的又如何能为佛身呢。所以这层次的相碍不究竟,由是其离相碍便亦自然不究竟。

另一个层次,看成霞彩是日光的变异,局限于浮云而成霞彩(局限于烦恼而成烦恼缠),这已经是相碍,因此,修证便是这么的一回事:现观烦恼缠的变异,而现证如来藏的无变异性,这就即是现证诸佛的密意(密智)。

这便即是“了义大中观”。

这个看法,亦即是弥勒瑜伽行的修证。弥勒教法即由无变异来现证圆成自性相。世亲《三自性判定》说——

能现之似现 必为无所有

以实无变异 圆成即可知

偈颂说的,就是这重意思。因此现证如来藏,便即是现证圆成自性相。

这里须注意的是。我们自始至终说的是境界,从未说过任何本体,所以初地菩萨触证真如,即是触证圆成自性相,是即触证如来藏。在我们的例子中,即如看破晚霞的变异相,从而现证落日余晖的随缘示现,而大日光华则从无变异。

《智光庄严经》说——

随诸众生种种信力,如来示现种种异身。[注5]

这即是随缘示现。这并非日光变异,而是随缘(如风与云)示现为霞彩变异。种种示现是诸佛密意庄严,亦如霞彩是日光的庄严。

说到这里,何谓如来藏,便已经很明白了。

由于如来藏可依识境而显现,所以,我们便可以由重重缘起来看如来藏。于超越一切缘起时,如来藏是如如不动而具有功德的诸佛境界,显现为周遍法界的生机,即是它的功德;于落相碍缘起时,如来藏是离一切相的密智,以受烦恼缠障碍故,示现为种种相,如月受影碍,示现为圆缺相;于落相对缘起时,如来藏是不受杂染的心识境界,阿赖耶则是受杂染的心识境界,由是变现种种相;于落相依缘起时,如来藏是本初清净的心性,一切由攀缘外境而生的烦恼,即是客尘。

必须由重重缘起来认识如来藏,才能对它了知,由是才不会将经论断章取义,歪曲了佛施设如来藏的真实义。

《密严经》为如来藏建立三义(依《藏要》本引)——

一者、如来常住,恒不变异。以如来是观行境故。这即是用佛智(观行境)来定义如来藏的无变异。

二者、如来藏是涅槃界,犹如虚空不可坏灭。此如虚空中,风衢鸟迹不可得见。

这是用空性来定义如来藏无体性。喻如虚空中不得见吹风的轨迹、飞鸟的足印;若于沙地上,便有风衢鸟迹可寻。

三者、无论有佛无佛,如来藏性常住,名“法住性”、“法界性”、“法尼夜摩性”(法决定性)。

这即是说如来藏性恒时周遍一切界,离时方范限而常住于一切有情。

上来三义,已经是离诸相碍而说如来藏。由前二义,可以说如来藏清净;由后一义,可以说如来藏大平等性。清净大平等性是诸佛密意(密智),亦即如来藏性。

若依宁玛派的说法,虚空喻是说如来藏的空性,由尽离缘起是故为毕竟空;常住是说佛智功德,恒时周遍,故一切界皆具足生机,是为大乐;无变异则说乐空双运的境界,虽周遍大乐(生机)而无变异,虽无变异而能周遍。此境界尽离缘起而不离缘起,故是唯一。

这即是如来藏的究竟义。所以假如要用四个字来表征它的义理,不应将之定义为“真常唯心”,实应依究竟义,名之为“乐空唯一”。

关于究竟义,下来尚当有说。

注释

1 此如《胜鬘经》所言(依求那跋陀那译):

“圣谛者,说甚深义,微细难知,非思量境界,是智者所知,一切世间所不能信。何以故?此说甚深如来之藏。如来藏者,是如来境界。”

此中“非思量境界”指智境(如来藏),“思量境界”即识境。

《大乘密严经》亦言(依地婆诃罗译):

“如来常住恒不变易,是修念佛观行之境名如来藏。”

佛经中并没有说如来藏为“本体”,亦没有说之为“真常”,仅说之为佛内自证智境界。

2 《大宝积经·胜鬘夫人会》,大正·十一,no.310,页677b。

3 依昙摩流支译,大正·十二,no.357,页240c。

4 依求那跋陀罗译,大正·十二,no.353,页222b。

5 大正·十二,no.357,页240c。

2024-02-04 21:55微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈