一切烦恼,都是心有挂碍

2017-05-22 佛学入门

我们的心总是随着外在的境界转变,或者喜欢什么,或者厌恶什么,变化不定,不能平静。

当看到别人做的比我们好,进步比我们快,工资比我们多,职位比我们高,有些人就会心生嫉妒;当得了点小小的成绩,有些人就自以为是,感觉别人都不如自己,骄傲且轻慢。

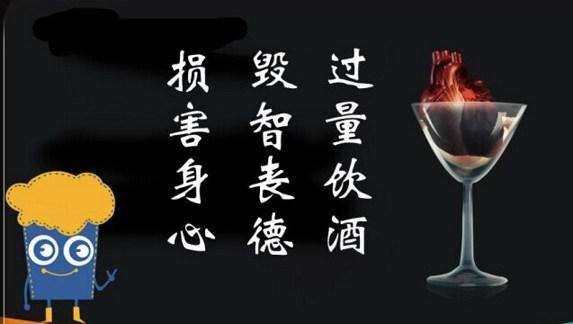

看到好的东西就想得到,甚至寝食难安,这是我们的贪心在作怪;碰到自己不愿看到的人,心里就会忐忑不安、躲着走,这是因为心里有愧。

以上这些都是我们心里的烦恼习气,是没有“平常心”的表现。

外在的境界不断变化,我们的心却仍然活在对过去的记忆中,用过去所产生的想法看待当下,这是造成痛苦的原因之一。

过去看到某个人不好,或有什么缺点,我们就会一直这样认为;当发现他做的不错了,缺点没有了,心里就会诧异,他怎么进步了?其实别人在不断提升,而我们却缺少敏锐的感觉,看待他的眼光一直不变。

有时我们做了一件比较成功的事,或突破了一个境界,就沾沾自喜,一直沉浸其中、乐此不疲;有时我们做了糟糕的事,就伤心不已,每当忆起,懊恼不安。

我们的脑子里全是过去发生的、让我们或悲或喜的事情,或者自己所幻想的一些脱离实际的镜像。这让我们心里不能平静,头脑不清醒。

佛陀在菩提树下成道后说:“奇哉!奇哉!众生皆有如来智慧德相,但以妄想、执着不能证得。”

所谓妄想,就是过去所做、所说、所见、所闻的影像留在我们脑子里。让我们高兴的,我们执着;让我们痛苦的,我们也执着。

想的次数多了,就会形成心理惯性,影响自己的行为。过去的种种的影像,形成了现在的我。

古来大德说,“平常心是道。”外在的境界是变幻无常的,我们的心也往往起伏不定,修行就是训练我们的心,让它不管对外在的变幻还是内在的起伏,都能平等视之、平静视之。

顺境时要收心,逆境时要放心。顺境时不可得意忘形,逆境时也不用颓废不振。对于外在的境遇,要做到收放自如,过犹不及。

佛教讲“一切唯心造”,其实外在的境界都是自己内心的境界。

同样一个境界,不同的人会有不同的感受。乐观的人总会看到积极的一面,悲观的人则看什么都是消极的。

宋代无门慧开禅师有一首诗:“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪,若无闲事挂心头,便是人间好时节。”春花秋月本无情,夏风冬雪亦无义,倒是人心偏有意。

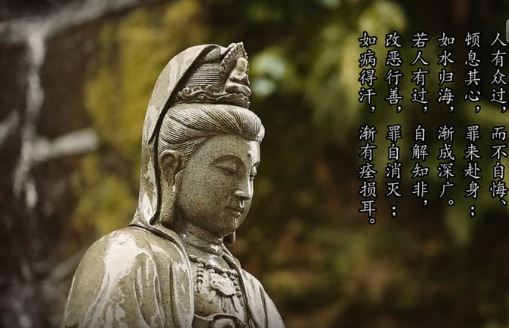

《心经》里讲:“心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。”

世间本无事,庸人自扰之,一切都是心的挂碍。

2024-02-04 21:57

相关阅读

智敏上师:智敏法师答:有时这样想:一切法缘起所生,所以自性本空。缘起即性空。「我」是空,一切法亦是空,空性无有上

智敏上师:智敏法师答:有时这样想:一切法缘起所生,所以自性本空。缘起即性空。「我」是空,一切法亦是空,空性无有上

慎重:妄谈“一切法均是佛法”即是大妄语!~ 一则《地藏论坛》的讨论帖(二)

慎重:妄谈“一切法均是佛法”即是大妄语!~ 一则《地藏论坛》的讨论帖(二)

智敏上师:智敏法师答:用智慧根本断除烦恼,比如这种对色尘所起的贪爱,是否还有别的什么途径?

智敏上师:智敏法师答:用智慧根本断除烦恼,比如这种对色尘所起的贪爱,是否还有别的什么途径?

大安法师:"往生后,往昔一切恶业不必受,一切由阿弥陀佛承担"。这是不是违背因

大安法师:"往生后,往昔一切恶业不必受,一切由阿弥陀佛承担"。这是不是违背因

智海法师答:开悟的人是不是看问题很宏观、很彻底,一下就想到事情的结果,认为世间一切都是生灭的?开悟人是

智海法师答:开悟的人是不是看问题很宏观、很彻底,一下就想到事情的结果,认为世间一切都是生灭的?开悟人是

呷绒多吉上师:一个有智慧、真正的修行人眼里示现的一切都是因果的正见

呷绒多吉上师:一个有智慧、真正的修行人眼里示现的一切都是因果的正见

月溪法师:月溪禅师答:不被万缘所转,一切无碍,这个境界如何?

月溪法师:月溪禅师答:不被万缘所转,一切无碍,这个境界如何?

月溪法师:月溪禅师答:将一切思想灭尽了不起,如明镜现前,是佛性否?

月溪法师:月溪禅师答:将一切思想灭尽了不起,如明镜现前,是佛性否?

观世音菩萨名号的无尽功德~华严经节选心念礼敬若称名、一切应时皆解脱

观世音菩萨名号的无尽功德~华严经节选心念礼敬若称名、一切应时皆解脱

净土法门法语:要怎样才如法?一切时,一切处,这一句佛号没有丢掉,这就对了。

净土法门法语:要怎样才如法?一切时,一切处,这一句佛号没有丢掉,这就对了。

佛说前世不相欠,今世不相见,万事;皆因果,命运自会安排好一切

佛说前世不相欠,今世不相见,万事;皆因果,命运自会安排好一切

道证法师:轮回:心念电波都是放射在六个频道,轮来轮去,怎么都出不去

道证法师:轮回:心念电波都是放射在六个频道,轮来轮去,怎么都出不去

净土法门法语:烦恼习气太重,纵然是念佛,佛号不曾丢失,也不起作用

净土法门法语:烦恼习气太重,纵然是念佛,佛号不曾丢失,也不起作用

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈