龚隽:略论宋以后之念佛禅

2024-10-22 居士人物

东山门下的分头弘布,再经过六祖门下的分灯续照,中国禅经历了约两百年光阴辉煌顶盛时期。相对而说,念佛法门也并不像在早期祖师禅的传承中那样一再的提到。禅师们重于机锋、势用和无修无证的作略,把一切引归到自己心中去加以提撕。自心的悟解和灵活的妙用重于但行直心,不著法相和随缘任运的方式,不肯泛泛以念佛迂回的方法去渐契真源,故而师法甚高而不重于形式的规矩和绳墨。这种自由保任的作风对于经教、行律多少会有些松弛。禅师们不垂方便,对经教知识的呵毁,本是用于解黏去缚,拔锲抽钉而契于本心的呈现。而到了十世纪,这一作风也恰恰引发了丛林宗门中的狂禅流弊。从法眼文益禅师的《宗门十规论》中,我们已经可以亲切地感受到这一点。

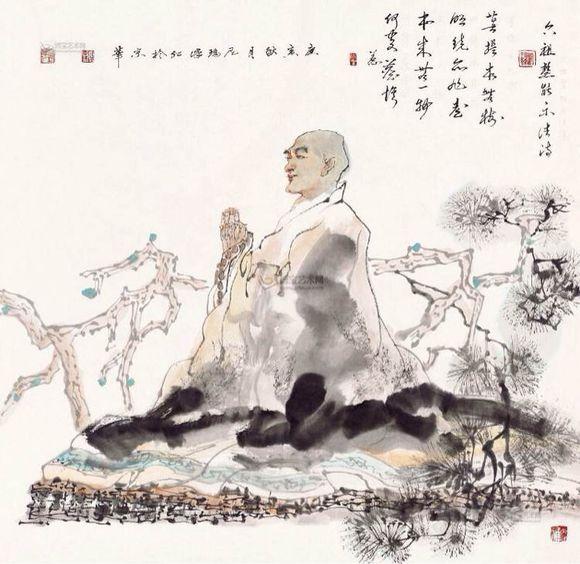

禅宗内部对于流弊的匡正,从思想史的考察看,通常有二条路线。一是以经教扶宗,重视以知识来勘辩邪正〈1〉;二是以戒律约行,同时以念佛作为行门的向上方便,融净土于禅门心法之中。关于这一点,灵峰藕益大师在为天如惟则禅师《净土或问》所作的序言中有深到的意见。他说:吾观古今法运盛衰之故,而后知禅净共为隆替者也。又说:然诸老匡扶净土,实救本宗。〈2〉即是说,禅师们弘扬净土,其归致仍在扶翼心宗。永明延寿(904-957)以心宗旨要折中诸教的立场,〈3〉可以说奠定了宋以后禅净关系的基本格局。无论是两宋时期的天衣、圆照、清了、宗颐,还是元明以后的中峰明本、天如惟则、笑岩德宝和祩宏、德清、元来、元贤等诸大禅德,大抵都沿著自心念佛、自性弥陀的观念而发挥禅净不二的法流。与早期祖师禅独立地抉择念佛法门,并有意地化解西方净土经论中的各类可能有形化、实体化和外在化的作法不同,延寿所启发的禅净关系格局,恰恰是要把净土经论的观念融会到禅宗的心法当中,因而更加具有折中主义的色彩。〈4〉这里我并不想就宋以后禅净关系论作细密的历史考察,而只就其所关涉的问题,作一些简要的提示:一、禅净料简

从达摩所传的禅到东山法门的分化,念佛大抵只是作为净心的一种方便而依附于禅门心法之中的。而且念佛并非就直接关联于西方净土。在禅师们的心目中,净土还未作为与禅相应的独立一系而出现,禅净关系问题当然还无从提出。自从永明延寿作禅净四料简,似乎对禅师们来说,这才成为一个必须认真对待的问题。四料简的大义是说:有禅无净土,十人九蹉路;无禅有净土,万修万人去。依天如惟则禅师的说法,延寿对禅与净土的关系只作了提纲式的总论,而发明未尽。〈5〉不过在永明的这种倾向里似乎暗示了净土对于禅门优越的关系,因而才引发后世禅师们作不同的解释。一类站在较折中的立场,阐述禅净兼修无二之旨。云门一系的天衣义怀(993-1064)就提出净土兼修不碍禅的原则。〈6〉天衣之嫡孙长芦宗颐,则更于行法与理境的关联上弘扬师说。他认为,净土之念佛与宗门之参禅,乃就不同根机各得其宜,故法虽二门,理同一致,念佛参禅各求宗旨,溪山虽异,云月是同。〈7〉

元临济法嗣中峰明本(1263-1323)和明末德清(1546-1623)则更有净土禅化的倾向。他们立足于宗门的立场,侧重于从明心与见性的方面去会通禅净。如明本从洞见本性和了生死的禅门宗旨去读解净土的念佛法门。他说:

殊不知参禅要了生死,而念佛亦要了生死;原夫生死无根,

由迷本性而生焉。若洞见本性,则生死不待荡而遣矣。生死

既遣,则禅云乎哉,净土云乎哉?〈8〉

净土原是不废往生西方而外观胜境的,禅师们则一概归于自心的参究上而给予抉择。经中当然有明言,如《维摩经》中随其心净,则佛土净的说法就被禅师们广为传诵。永明明确地以唯心观和了境唯心的观念去会释禅门与净土的心、外之法,〈9〉但在延寿的文本中,这还是一个原则性的说明。而这类唯心净土的观念,在一些禅师们的解释中,却更显示了心法优越的一面。德清的说法很有代表性。在净土指归序一文中,他说道:

心净则土净,所谓唯心净土,是则土非心外。净由一心,苟非

悟心之士,安可以净其土耶?斯则禅家上上根,未有不归净土

者此也。

然此净土之境,良因自心全体转变之功,甚实非外得。所

以净土一门,无论悟与不悟,上智下愚之士,但修而必得者,

皆由自心。斯则唯心净土之旨。〈10〉

接下来,我们照察一下明清之际的曹洞宗传人无异元来(1575-1630)和永觉元贤(1578-1657)对延寿的禅净料简所作的一番抑扬之词,就绝不会说是唐突之论。

元来的说法很值得玩味。他一面说禅净无二,而机自二,主张初进者当求一门深入,这还是宋代云门一系的旧说;而对于永明禅净料简中所流露出的扬净抑禅之意,他认为这不过是用于适机的祖师权语,永明之意总不在此,故而不可执此抑扬之说。〈11〉元贤则于《寱言》中,对参禅不及净土的说法作了细密的勘辩。主要有三点意思。一是参禅与念佛都在了悟自心,故参禅者不必净土;二是念佛往生的理境并非优于参禅。未悟往生者,也要待情识陶尽,方能见佛;参禅取悟者,虽有悟境不远,止在人天的,然一旦慧根顿发,亦可以超证菩提;三是永明的禅净料简从形式上看,似参禅不及净土,实际上也是抑扬的权宜之论。究实而言,只是应机不同,并无功行上的高下之分。〈12〉元来、元贤对禅净料简所作发明的新解,在平章禅净的后面,已是别有为禅者辩的意趣了。

从禅净四料简而引出参禅不及净土的观念,也大都在禅净平等不二的说法中而巧妙地加以安排的。在禅师们中更为普遍和流行的看法,是把念佛往生视为广摄异根,示以方便而又极为稳妥的入道法门。天如惟则作《净土或问》,正是要回答永明料简禅净所发明未尽的问题,如道霈在重刻天如禅师净土或问序一文所说,天如是虑禅者不达永明料简之旨,乃有所述作的。〈13〉天如对永明思想的一个基本的发挥,即是参禅悟达之后,仍须复求净土以作为见性成佛的依归。他说夫永明既悟达摩直指之禅,又能致身于极乐上品,以此解禅者之执情,以此为末法之劝信,故余谓其深有功于宗教者此也。显然,他对永明料简的了解,是有抑禅扬净之意的。莲池祩宏对净土有更亲切的体会和知识上的准备。他为《小经》作了细密的疏钞,并广摄教门(天台、华严),判《小经》为圆教,〈14〉可见他对净土的倾向。从禅净关系上看,他一面批评净土为表法而悟禅为究极的说法,主张归元性无二,禅宗净土,殊途同归;〈15〉一面又认为念佛优越于参禅,才是永明料简的正解。〈16〉他以理、事等范畴分疏,认为观心的禅法虽是理入,却不如念佛的事修来得方便而稳妥:

但执观心,不信有极乐净土;但执无生,不信有净土往生,则未

达即心即土。不知生即无生,偏空之见,非圆顿之禅也,反不如

理性虽未大明,而念佛已成三昧者。〈17〉 二、随相与破相

净土多有随相之义而禅宗则一向反对以音声相貌作佛事。因此,禅师们要融净土于禅,在理路上势必要为随相的合法性及相与无相的关联进行辩护。永明延寿就借经云:一一诸法中,皆含一切法来说明一切音声相貌亦是趋于法界的旨趣。他说:

夫声为众义之府,言皆解脱之门。一切趣声,声为法界。

何得非此重彼,离相求真,不窃动静之源,遂致语默之失?

未必息念消声,方冥实相。〈18〉

即是说,实相未必是无相而得,那还是偏空之见,圆教的立场是即相而契于实相。而这里的关键,在于了万相唯心,而不取执著,即从心法的意味上而给予化解,如此即随相而通于无相。所以永明说:

故将证十地,相皆现前,或禅思入微,而变异相;或礼诵恳

志,暂现嘉祥。但了唯心,见无所见。若取之,则心外有境,便

成魔事;若舍之,则拔善功能,无门进修。

又说:

唯心念佛,以唯心观,遍该万法。如是念佛,此喻唯心所作

,即有而空,故无来去。又如幻非实,则心佛两亡;而不无幻相

,则不坏心佛。空有无隔,即无去来。〈19〉

天如惟则综合《观经》和天台宗人的疏解,以相体不二说诸佛相明,即弥陀体,故泛明诸佛,以为弥陀观体。他借台宗知礼为《观经》所作妙宗钞中的观心法门进行辩解,主张观心并不是直观无相本性佛,而是托外义成,唯心观立,也就是借相而显乎无相本性。〈20〉祩宏则援以华严理事无碍来说相(事)外无性(理)。他说若真是理性洞明,便知事外无理,相外无性,本自交彻,何须定要舍事求理,离相觅性?为此他批评那种一味说无相话以为高的宗门作略恰恰可能滋生狂禅的流弊。〈21〉

德清的说法最有意味,他并不一味地以有相去会通无相,而主张分开来看。他认为念佛净土与参禅见性本来就是不同门路的行法:一重想心成就,一求清净真心;故一重有相,一重破相(不容一物,故说有相皆妄)。观想念佛虽是随相而成,却不能一概斥为妄相,而可解释为以净想换去染想。可以说,德清是从拂尘看净这一方便的意味上为随相进行辩护的,而同时又为参禅见性的独立性保留了应有的空间。所以他说参禅者以明心见性为主;念佛者不必求悟明心性,专从念佛观想为正行。〈22〉这种一门深入,不容参杂的观念,显示了禅净合一趋势下,力主维系宗门祖风的一种祈向和努力。三、念愿往生与自性无生

净土说念佛往生西方,参禅则重于自性清净,一法不生。慧能说得非常明白:迷人念佛生彼,悟者自净其心。又说但行十善,何须更愿往生。若悟无生顿法,见西方只在刹那,不悟顿教大乘,念佛往生路遥。〈23〉因此,对于后世禅者而言,融净于禅,往生如何折中到无生的观念中,就成了必须解决的问题。其实净土学者内部,早已就此问题作过勘辩,只是不为学人们注意而已。北魏时昙鸾为世亲所造《无量寿经优婆提舍愿生偈》作的注中,就曾回答了净土往生与大乘经论中所谓无生虚空的关联问题。依昙鸾的看法,世亲说的往生实是因缘生法,所以其往生即是不生。他说天亲菩萨所愿生者,是因缘义。因缘义故假名生,非如凡夫谓有实众生实生死也。〈24〉这显然是中观一系的说法。不过这一看法,并不为宋以后的禅师们所重视。禅师融往生于无生,一般都是从心法上融摄华严、天台教义而证成。正如元来所说斯达唯心之境,终日生而不妨无生;终日无生而不妨往生也。〈25〉永明延寿开启了这一说法。他以唯心净土讲往生并非遥远外在的西方极乐,而就是心性本净的境界。不仅如此,往生只不过是给力量未充,观浅心浮,境强习重的人假以胜缘的方便,是约事而论。若提宗考本,则天真自具,不涉因缘,了彻心源即是往生。在这个意味上,我们才能了解他说的唯心佛土者,了心方生的真义。〈26〉当长芦宗颐从初心入道须托净缘以为增上的意义上来讲终日念佛而不乖于无念,炽然往生而不乖于无生,也正是同一意趣的发挥。〈27〉天如惟则似乎有意识地要强化往生的意义。他不是简单地以了心即往生来对净土进行禅解,而是要显示往生对于了心优越的意味。他认为了心之后犹要求生极乐。他以马鸣、龙树、文殊、普贤、庐山慧远为例,说:

此诸圣人,所悟所证,比今悟达之士,为何如哉?彼尚愿生乐国

,亲近弥陀,而汝一悟之后,更不求生,则龙树、马鸣、普贤、

文殊等,反不若汝?又谓:

汝既不会祖师之义,又自不发省觉之心,妄谓悟达之士不愿往生

,则天下禅者之执,莫汝若矣。

对于生与无生的融摄,惟则是按照台、贤一路圆教的说法进行辩解的,以法性缘起的性相不二,来说明生与不生的关联。照他的看法,真如本性无生,假和因缘,方有生相。就其显相的一面,说无生即生;就其相由性显,本无自性的一面说生即无生。所以他说净土之生,唯心所生。无生而生,理何乖焉?〈28〉

与惟则不同,德清对往生和无生关系的解决,表示了另一流的意见。他恰恰是要显示禅的优越。他不仅把往生看作对初学未悟者的方便摄化,而且主张为求往生而进行念佛,终究也是要趋向于得生住正定的净心目的才行。于是,悟后不必更求往生,而是自然往生;如果心不清净而以偷心念佛者,则虽欲往生而未可。 〈29〉四、参究念佛

中国早期的祖师们对于净土观想念佛法门,多少是有些保留的看法,这当然与他们倾向于破相的观念是相关的。永明以后,禅师们既然把随相的意义给提示出来,于是在行门上运用到观想,尤其是《观经》中的一套方法,也就是非常顺理成章的事。从禅师们大量引述天台的《观经疏》和《妙宗钞》来判断,他们很可能受到天台一系的影响。永明就《观经》的十六观门与参禅的摄心修定作了深入的结合。〈30〉天如惟则把《观经》中的观想与天台的一心三观作了会解。德清尽管主张净土与参禅别行,而就净土内的行门言,他更倾向于《观经》所示的观想成就。〈31〉

从行门上说,宋以后的禅师于念佛与参禅的融会到底有些发明。最鲜明地表现在参究念佛,这一特别的形式当中。参究念佛,与早期祖师们的念佛三昧存在某些意趣上的相近,而毕竟融摄了新的内容。从源流上看,宋代曹洞系的长芦清了(1090-1151)提出直将阿弥陀佛四字做个话头,不断参究的观念,大抵可以看作参究念佛的早期滥殇。〈32〉此后,中峰明本、笑岩德宝(1512-1518)、梵山绍琦(1404-1473)、憨山德清等都延续和发挥了这一方法。这里仅以德清的参究念佛为范例,略作剖析。

德清以参禅悟心为上,以为这是祖师门下历传的家风。不过,他也意识到参禅悟心虽是上法,但取法太高,远不如念佛来得简易、稳妥。他说参禅者多未必出,而念佛者出生死无疑。从行法上看,这是由于参禅贵离想,念佛专在想。而众生多久沉妄想,离想甚难。若代之以观想之法,净除心念,则可以看作是以毒攻毒的简易行法,德清把它说成为即染想而变净想。〈33〉在德清看来,念佛净心,不是一般所谓系名念佛。他说殊不知四字佛号,相续不断者,是名系念,非净念也。净念即是参究念佛。〈34〉说得具体一点,这种方法与参究话头和公案大体一致,只不过将话头和公案的内容变为单提一声阿弥陀佛,即于提处下疑情,不断参究念佛者谁,借此塞断意根,使妄想不行,久久成熟,自然断除想念,孤明历历地彻见本地风光。〈35〉所以德清说此为念佛审实公案,与参究话头,原无两样。毕竟要参到一念不生之地,是为净念。〈36〉这种净念参究以成就三昧的方法,不仅与净土法门中各类通行的念佛方法大异其趣,显示了参究念佛的禅者作略,也与传统祖师们的念佛三昧不尽相同而表示了新的融会。

相关阅读

崇慈法师答:请解释一下居士受过五戒和菩萨戒以后,在参加佛事活动时身上披的“衣”和出家人披的“衣”有什么

崇慈法师答:请解释一下居士受过五戒和菩萨戒以后,在参加佛事活动时身上披的“衣”和出家人披的“衣”有什么

龚隽:禅学的生命智慧 三、中国禅门的主要旨趣 3.习禅与读经

龚隽:禅学的生命智慧 三、中国禅门的主要旨趣 3.习禅与读经

达真堪布:只忏悔以前的罪业,不发愿以后不再犯错,能清净业障吗?

达真堪布:只忏悔以前的罪业,不发愿以后不再犯错,能清净业障吗?

达真堪布:皈依僧以后,不能和不信佛人接触。我家里有不信佛的人,应该怎么办?

达真堪布:皈依僧以后,不能和不信佛人接触。我家里有不信佛的人,应该怎么办?

30岁以后的女人,吃得少还是腰粗肚子大,2个妙招,保持好身材

牛:以后谁再欺负我,就是这下场!我可是保护动物,狗子你算啥!

因果轮回,你做的每一件事都跟你以后息息相关,不是不报时候未到。

佛说是经已,长老须菩提,及诸比丘,比丘尼,优婆塞,优婆夷,一切世间、天人阿修罗,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

讲好这个经以后,长老须菩提,跟这个比丘,比丘就是和尚,和尚就是乞士,乞士就是讨饭的。为什么叫他乞士呢?因为乞东西来养活生命,乞佛法

素食火锅原来不吃肉也可以那么好吃,看来以后我要当一个素食主义者了!

当你未学佛的时候,你看什么都不顺。当你学佛以后,你要看什么都很顺

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈