第098集 善巧方便与菩萨戒(一)

2022-10-15 佛典故事

各位菩萨:

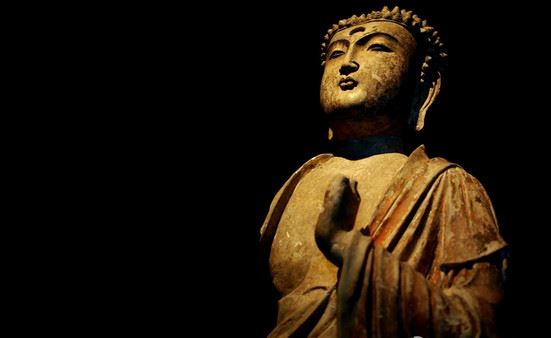

阿弥陀佛!

在前面几集《三乘菩提之佛典故事中》,我们借由佛典中的故事,说明了菩萨为了救护众生所行的善巧方便,与声闻弟子有很大的差异。这一集开始,我们要进一步来探究菩萨善巧方便与菩萨戒间的关系。

所谓佛在世日,以佛为师,佛灭度后,以戒为师,戒是佛弟子修行极为重要的依凭,《大乘本生心地观经》中,圣教开示:【超越生死深大海,菩萨净戒为船筏;永断贪瞋痴系缚,菩萨净戒为利剑;生死崄道诸怖畏,菩萨净戒为舍宅;息除贫贱诸苦因,净戒能为如意宝;鬼魅所著诸疾病,菩萨净戒为良药。】(~《大乘本生心地观经》卷3)释迦世尊在《梵网经》中,就诵出修习佛菩提道的菩萨们,应该要尽未来际受持的十重四十八轻的菩萨戒,并以偈说:【戒如明日月,亦如璎珞珠,微尘菩萨众,由是成正觉。】(~《梵网经》卷2)说戒是能令黑闇光明的日月,戒是能庄严菩萨的璎珞宝珠,十方三世如微尘般无量无数的菩萨,都是由这个菩萨戒而成就无上正等正觉。世尊又强调:【此十重、四十八轻戒,三世诸佛已诵、当诵、今诵,我今亦如是诵。】并称菩萨戒为千佛大戒,说明过去庄严劫千佛、现在贤劫千佛、以及未来星宿劫千佛,在因地时都是受持这菩萨戒而成就佛道,到了果地也必定会诵这菩萨戒来教诫菩萨们持受以至成佛。所以说:【众生受佛戒,即入诸佛位;位同大觉已,真是诸佛子。】(~《梵网经》卷2)也就是说,梵网菩萨戒从因位来说固然是菩萨戒,但是从果位来说其实就是佛戒。

从前面所举的经典圣教中,很清楚告诉我们,佛陀在《梵网经》诵出菩萨戒要学人受持的目的,就是要帮助学人早日成就无上正等正觉、成就佛道。因为学佛人最初归依三宝,发四宏誓愿:众生无边誓愿度,烦恼无尽誓愿断,法门无量誓愿学,佛道无上誓愿成。就是发上求佛道、下化众生的大誓愿,然而反观自己身口意行,都还极不清净,如果一时不忍而造下恶业,势必下堕三恶道,长劫沉沦,距离成就佛道只怕越来越遥远,自不能救又如何救人。

《杂譬喻经》中就有一则故事说,释迦世尊在世时,有一个国王饲养了一头大象,力气极大,能击退一切来犯的敌人,因此国王非常疼惜它,常以金银珍宝装饰的璎珞来装扮它,并且还赏赐了数百户人家,作为它的封邑,随它所需,征收钱粮来供养它。这时候,世尊座下有一位出家修道的弟子,虽然已经证得阿罗汉果,但福德十分微薄,常苦于衣食不足,当他和其他佛弟子们结伴到城里托钵乞食时,常常就只有他一个人托不到食物,或托来的食物根本吃不饱,只得饿著肚子回到僧团来。有一次刚好遇到灾荒,这个阿罗汉连续七天托不到食物,最后好不容易才获得一点点粗劣的食物,勉强维持了性命。这时他心中百感交集,就去到那头国王心爱的大象身旁,拉著大象的耳朵,对它说了说话,然后就离开了。谁知从这时候开始,大象就变得满脸愁容、神情忧伤,再也不吃不喝。负责照顾大象的象夫看了非常害怕,赶紧就去向国王报告此事。国王问他:这几天有谁侵犯了大象吗?他向国王禀告:只有一个出家人去到大象身旁,对大象说了说话,一下子就离开了。于是国王就派人四处去找这个出家人,终于在树林间找到而被带到国王面前,国王就问他对大象说了些什么?这出家的阿罗汉回答说:也没说些什么,就只告诉大象:你和我,我们都有罪。国王很好奇,问他为何这么说?然后阿罗汉才说出这其中的原委。

原来这阿罗汉和大象在往昔 迦叶佛住世时是两个兄弟,都在 迦叶佛座下出家修行。哥哥一心求道,持戒不犯,喜欢打坐修禅定,但不好布施;弟弟则喜好布施修福,却也常常破戒,造作种种恶行。到了 释迦世尊应身在世的时候,哥哥由于过去一心修道的因缘,就在 世尊座下出家修道,并且证得阿罗汉果;弟弟却因为过去破戒造恶的缘故,而下堕三恶道轮转生死,直到 释迦如来住世时,都还是一头大象,无缘亲随 世尊修学。由于哥哥不只证得阿罗汉果,也证得神通,知道自己与大象过去的因缘,以及各自在过去修道时,都有所偏而有罪过,因此在百感交集之下,去对大象说:我们两个都有罪。这大象听了阿罗汉的话,心中想了想,也了解过去生破戒造下恶业,才有至今仍处在畜生道中;虽难得遭逢 释迦世尊住世说法,自己却被业障、报障的烦恼所拘系,无法随从 佛学,道业毫无进展。想到这里,当然心中又是忧愁又是难过,而食不下咽了!

这则故事固然在告诫我们,修道不应有所偏,正如经中说:【修福之家,戒施兼行,莫偏执而功德不备也。】(~《众经撰杂譬喻》卷1)也有古德举来劝勉学人:【修福不修慧,象身挂璎珞;修慧不修福,罗汉应供薄。】(~《龙舒增广净土文》卷9)但是它所显示的因果法则,也明白告诉我们,造作恶业的果报是多么严峻。想想久远之前,一同依止 迦叶佛修道的两兄弟,来到 释迦世尊时,一心向道的哥哥能再亲从 佛学而证得阿罗汉果;破戒造恶的弟弟,却还在畜生道中轮回,连亲近 佛陀的因缘都没有。这一进一退的悬殊差异,不言可喻。

或许有人会认为,只要不受戒,就不会有破戒犯戒的问题了。然而佛教的戒,有性戒与遮戒的区分,性戒所戒止的行为,不管在佛法中或者是世间法中,都是不被允许的;绝大多数佛教的戒,都是属于这种。例如,纵令 佛陀不制戒,造作了杀、盗、邪淫、妄语欺诈的行为,本质就是罪恶、就有性罪,将来就会受到恶业的果报。至于遮戒,则是 佛陀制来为弟子们防止防患性罪于未然的,所以只有受了佛戒的人不得犯,未受戒的人纵使作了,并没有违戒的罪报;但这在佛戒中是极少数的。像是饮酒戒,意思是说,不受佛戒,虽然没有违犯戒罪的问题,但是造作了本质就是罪恶的非行,还是有性罪、还是免不了恶业的罪报。

这么说一定有人会觉得,虽然性罪本质上就是罪恶,不管受戒与否,违犯了都有恶报,但是这时如果也有受戒,除了性罪的恶报外,又有戒罪的罪报,岂不是罪加一等?然而 释迦世尊在经典中,早就以善巧方便、施设譬喻为弟子们解惑。

首先 世尊问弟子:众生是一切时,都有心要杀生?还是有什么时候,他的心是不杀生?偷盗、邪淫、妄语也是一样,众生是何时有心妄语?又何时心不妄语?当然一般的情形下,众生不会一切时都想著要杀生、要妄语,反而是【少时有心杀生,乃至少时有心妄语;而多时不有心杀生,乃至妄语。】(~《杂阿含经》卷32)于是 世尊就告诉弟子们:受戒之后,心中对佛戒有意乐、有净信,就会时时提醒自己:世尊诃责杀生、赞叹不杀,乃至诃责妄语、赞叹不妄语。我从往昔以来,因为愚痴无慧,曾经杀害众生;如今我已经受佛戒,就应当深自忏悔诃责。世尊说:由于这样时时自我忏悔、诃责的缘故,纵使今生仍不免杀害众生的瞋心现起,但是到了未来世,一定可以离杀生,乃至离偷盗、邪淫、妄语的恶习,就能成就正见,得到解脱而不谤贤圣,诸业邪行的烦恼就清净了。

说到这里,世尊就从地上抓了一把沙土,撒在另一只手的指甲上,然后问弟子们:是大地的土多?还是我指甲上的土多?弟子们回答:指甲上的沙土极为微少,比之大地的土,百千万亿分之一都不到,根本无法相互比较。于是 世尊就开示:【所有罪业,如爪上土,大地之土算数譬喻不能量度。】(~《别译杂阿含经》卷7)也就是说,受戒后偶而一时对一众生造作杀、盗、邪淫和妄语的罪业,如同指甲上的沙土一般,是极为微少的;反之,绝大多数时间,对绝大多数众生都是持守戒律而无所违犯,乃至于进而生起对众生慈悲喜舍的身口意行,功德就如大地土般无量无边。因此持戒的功德,比之犯戒的罪业,当然是不能以算数譬喻秤量的;这时稍稍违犯戒罪,所造的有限量的恶业,比之持戒行善无量的功德,是微少到不能牵引人堕入恶道的。正如 世尊开示:【如甲上之土甚少,大地之土其数无量。如是心与慈俱,修习多修习;诸有量业者,如甲上土,不能将去,不能令住。如是偷盗对以悲心,邪淫对以喜心,妄语对以舍心,不得为比。】(~《杂阿含经》卷32)

另外也会有人认为:只要时时约束自己,不要为非作歹、不要伤害众生,就不会有造作恶业,将来也就不会感受三恶道的恶报。然而就如世间人常说:人非圣贤,孰能无过。在忏悔偈中说:【我昔所造诸恶业,皆由无始贪瞋痴,从身语意之所生,一切我今皆忏悔。】(~《大方广佛华严经》卷40)这是《华严经》的忏悔偈,也是一般学佛人熟悉而时常唱诵的。这首偈虽然是就所造恶业来忏悔,却也点出了造作恶业的因由,就是恶业虽是身口意三行所造,根源却是无始贪瞋痴,也就是我们各人无始劫以来,不断熏习累积的贪瞋痴等的烦恼习气;这些烦恼习气种子全都眠藏在各自的第八识如来藏中,如果不消除,就会随著所造业行果报的异熟而一世又一世等流下去,借由身语意而一再现行。

当众生尚未离开隔阴之迷前,舍报结束一生的生命后,今生的意识觉知心跟著就断绝了,要由未来世新出生的五根接触五尘时,才会生起新一世的意识觉知心,新一世的意识觉知心受限于隔阴之迷,完全忘记过去生。因为师长教导,或者亲身经历教训,而学习到不要为非作歹、不要伤害众生,甚至存好心、说好话、做好事等这些的训示。意识觉知心所面对的一切顺逆境界,对祂来说全都是新的,只能依著如来藏执藏过去生熏习累积的我执习气和名言习气,遇境等流现行,然后由著意根的习惯性去应对。意识觉知心在未经学习或修行的过程,根本无能力判断,等于处在愚痴无明的状态中,很容易因贪瞋痴等烦恼现行而造作恶业,结果未来世必定要再去受不可爱的异熟果报;众生就这样生死相续、永不停歇,成就佛道自然遥遥无期。正是 玄奘菩萨翻译、世亲菩萨所造《唯识三十论颂》中【由诸业习气,二取习气俱,前异熟既尽,复生余异熟。】(~《唯识三十颂》)这首偈所宣示的道理。就是因为众生的我执和名言二种习气种子,都是跟著众生所造作善恶业的业种同时俱在,并且一世一世等流现起而造作新业,导致过去造作善恶业行的异熟果报报尽后,由于又造新业的关系,再感生新一世的异熟果报;因此至心忏悔,不再造作身语意上种种的恶业,那么消除贪瞋痴等我执烦恼的习气,才是根本之道。

然而在日常生活中,我们总是会感受到无明的瞋火或贪欲,没由来就会冒出来,甚且常常是自身身行或口行造作出来了才察觉到,可以说想要控制都难,何况要降伏、乃至消除它。

佛教中的戒律,从消极面来说,当然就是防免众生造作恶业而堕入恶道,以致长劫无法接触佛法,无缘实证三乘菩提的解脱道。除此之外,还有它积极的作用,就是借著戒律的规范,消除贪瞋痴等烦恼习气,尤其是菩萨戒的持守,就有著防非止恶的功德在。因为佛弟子归依三宝,就表示已经生起对三宝功德的尊敬与崇仰,又发了四宏誓愿,希望将来能成就佛道,更是代表著对三世因果的信受,相信生生世世所行善业和所修智慧都功不唐捐,能累积成为成就佛道的资粮。就在受三归依和发四宏誓愿的前提条件下,再以至诚心受菩萨戒,意识心中就会生起了遵守戒法的决心与誓愿,然后借由戒的规范,调整外在的身行与口行,内在的心行也会跟著逐渐转变,贪瞋痴的习气就跟著能逐渐次第被降伏、乃至消除了。因此 平实导师开示:戒为修行之基本,未有不持清净戒而能证得见道、修道功德者。(~《优婆塞戒经讲记》第一辑,正智出版社,页7。)

我们总结来说,释迦牟尼佛制菩萨戒,祂的用意就是在帮助佛弟子们借由菩萨戒的持守,而逐渐成为真实义的菩萨;因此受菩萨戒的目的,就是要修正自己的身口意行,使自己成为一个在佛菩提道上迈步前进的真实义菩萨,为将来成佛作准备。这一集我们就为大家说明到此。

阿弥陀佛!(陈正源老师)

2024-02-04 21:54

相关阅读

崇慈法师答:请解释一下居士受过五戒和菩萨戒以后,在参加佛事活动时身上披的“衣”和出家人披的“衣”有什么

崇慈法师答:请解释一下居士受过五戒和菩萨戒以后,在参加佛事活动时身上披的“衣”和出家人披的“衣”有什么

宣化上人:日光菩萨陀罗尼,月光菩萨陀罗尼助《大悲咒》神力更大

宣化上人:日光菩萨陀罗尼,月光菩萨陀罗尼助《大悲咒》神力更大

智敏上师:智敏法师答:持诵各种佛菩萨本尊咒一般都有什么禁忌?

智敏上师:智敏法师答:持诵各种佛菩萨本尊咒一般都有什么禁忌?

智海法师答:每个月我们女的都有不方便的那几天,我想请问一下那几天可以去寺庙吗?

智海法师答:每个月我们女的都有不方便的那几天,我想请问一下那几天可以去寺庙吗?

虚云老和尚:办道的先决条件 深信因果 方便开示(10)禅堂开示1

虚云老和尚:办道的先决条件 深信因果 方便开示(10)禅堂开示1

印光大师:何为菩萨畏因,众生畏果?转变由心是怎么回事?(186-188)

印光大师:何为菩萨畏因,众生畏果?转变由心是怎么回事?(186-188)

恭迎药王菩萨圣诞丨为什么所有众生都欢喜见这位菩萨?(宣化上人)

恭迎药王菩萨圣诞丨为什么所有众生都欢喜见这位菩萨?(宣化上人)

法王如意宝:这座坛城塔,在世界上真的非常少见。是获得佛果的殊胜方便!

净土法门法语:宿世善根深厚的人在必要的时候佛菩萨现身给他看一看

净土法门法语:宿世善根深厚的人在必要的时候佛菩萨现身给他看一看

明昆长老:南传菩萨道 上 第七章:杂集 第十篇:什么是修习波罗蜜之详细与深入的方法?

明昆长老:南传菩萨道 上 第七章:杂集 第十篇:什么是修习波罗蜜之详细与深入的方法?

明证法师:原本供在一尊佛菩萨前的宝物,改供在别的佛菩萨前,是否不如法?或者是不妨碍?

明证法师:原本供在一尊佛菩萨前的宝物,改供在别的佛菩萨前,是否不如法?或者是不妨碍?

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈

![[释了幻]婚姻与佛法:菩萨乘的婚姻观](https://img.sushijiameng.com/pic/images/img/1_2022050122003975b53.jpeg)