明海法师:《净行品》立足当下的修行法

2025-03-13 汉传人物

我利用上午剩余的时间,从具体操作的角度来和大家分享我对《大方广佛华严经·净行品》的理解。

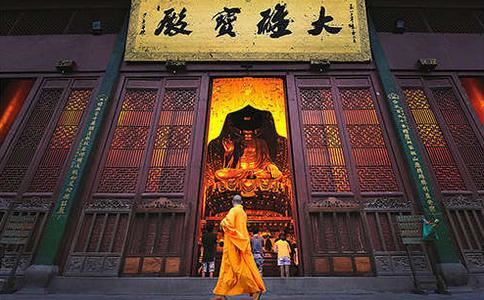

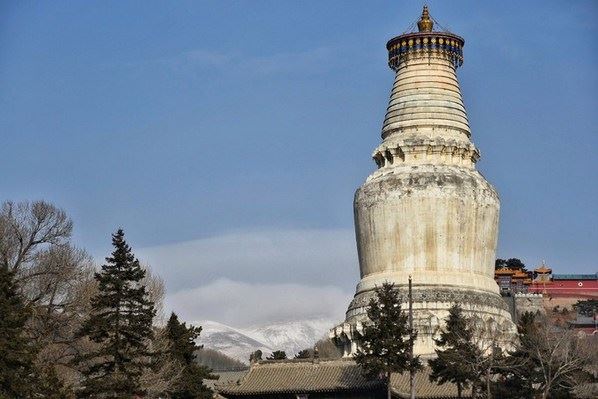

之所以想在这次夏令营讲这一品经,主要有这样几条原因。首先,我觉得自己和这品经很有缘份。我第一次看到这品经是在上大学刚开始学佛的时候,看到以后心里有一种很大的欢喜,生起了很大的信心,这种欢喜与信心甚至影响着整天的心态,当时想佛教的修行就是这样的。几年前,我的师父净慧大和尚多次提到《华严经·净行品》是生活禅修行的法门。另外,我在柏林寺接触到在法国弘法的越南籍的一行禅师,他提倡的修行法门也给我留下很深刻的印象。我有一个习惯,就是每天清晨上殿时喜欢从房间慢行到大殿,有一天在中途我突然又想起了这部经,心里生起极大的欢喜,并且自己以为对经文有了一种新的很受用的理解,这种心态是很舒服的。这是我和这品经的一些因缘。由于时间关系,我不可能逐字逐句,像传统讲经的方法给大家讲一遍,只能从修行、操作的层面大概地讲一讲。

这品经的大致内容是,在华严法会上智首菩萨问文殊菩萨,如何得到清净的身口意?云何得到修行的功德,云何、云何……?智首菩萨的问题很长,主题就是菩萨如何得到修行的最大利益。文殊菩萨以偈子的形式回答,先赞叹他的提问很好。回答中有句话很重要:“若诸菩萨,善用其心,则获一切胜妙功德”,这是修行的核心。后面的经文告诉我们要在生活中善用其心,内容涉及到出家人的生活,也涉及到在家人的生活。偈子中讲,在任何一种生活场景之下,无论我们看到、听到或者做什么事情时,我们都要发愿“当愿众生,如何、如何……”,这实际上就是我们可以在日常生活里修行的方法。这种修行的侧重点不在于我们去如何转换外在的环境,而在于我们要在生活的每一个环境与机缘中学会用心。古人也讲,愚笨人修行,总是在环境上动脑筋;聪明人修行能够善用自心来转化境界,而不在外境上用心,所谓“智人除心不除境,愚人除境不除心。”经中提到的情景有141个,我们在生活中面对的情景显然不止这些,可以说是不计其数。这品经给我们的启发是,无论什么样的情景,我们都有可能去转化这个境界,然后在内心生起修行的功德。

我们来透视这些偈子的结构,第一部分是第一句话,从菩萨在家、孝侍父母、穿衣、吃饭睡觉、早起、和别人聚会等等,这一切所揭示的核心就是修行要安住当下,修行的诀窍就在安住当下。我们的生命每时每刻都在绵绵不断地迁流、变化之中,过去的已经过去了,未来的还没有来到,现前的这一切也在念念生灭。

禅所指的当下并不等于现在,普通人对现在的感受包含了我们种种的执着。而当下是动态的,就是我们现前不断的活动、活跃、发出意愿、生起念头的“这个”,“这个”永远都是活的,永远都是新鲜的。我们修行就是要在“这个”上用功,让心从对过去的攀缘、对未来的焦虑里解脱出来,把我们的心念孤立起来。

安住当下不涉及到外界的境界,不涉及是在寺院、家里、禅堂、大街上;也不涉及你是老人、年轻人、病人、好人等;与这些都没有关系。这个当下永远是新鲜活泼的,它既是万法的枢纽,也是我们走向觉悟之门。我们从“当下”这个门走进去是最现实的,是永远不会落空的。

在佛教禅观里,对安住当下的修行有很系统的内容,比如“四念处”、“八正道”的正念,就是要我们在生活中对外在的每一个情景都保持觉照,然后安住。从心理学角度来观察,安住包括专注与透视这两点。我们平常做不到安住当下,主要有两个原因,一是我们整天生活在各种概念、思维观念及后天接受的价值观、意识形态里面,我们执著我们所看到、听到、想到的一切,而不能做到与事物的真相保持接触;二是我们心里有太多的情结、情绪与烦恼等。人的一生就像一条河流,往往身不由己地顺着自己的意识、情绪之流漂流下去,不清楚最后会流向何方。所以,安住当下是要在每一个“这个”的一刻,把我们的心凝固、凝聚、凝注起来,相当于云门三句的“截断众流”,在每一个当下自己都要立住、站稳。

安住当下首先是要在社会这个滚滚洪流之中找到自己,不择时间、不择地点地找到自己的心。关于修心的具体操作就是我们学习打坐时的数息、观息及参话头等,把心全力以赴地放在那个上面。所以,偈子的第一句总领安住当下、正念觉照的法门。

安住当下是我们转化当下的开端,但在《净行品》里,转化的工作不是从觉照进入的。可以说修行有两个门,一个门是偏重于从空性智慧进入的;另一个是像《净行品》所讲从慈悲心、大悲心进入的。所以,在第一句之后是“当愿众生”,这个“当愿众生”会把我们生活的每一个内容、环节进行转化,赋予它一个意义。我们生活的本质不在于外在的现象,比如是一个穷人的生活,还是一个富人的生活;是一个读书人的生活,还是一个农民的生活等等;而在于对所作一切的理解,在于我们的心赋予我们生活怎样的意义。《净行品》是要让我们自己作主,用我们内心的光明、慈悲及与菩提心相应的善愿而赋予我们的生活一个深刻的内涵。就像临济禅师讲的“随处作主,立处皆真”,只有我们自己作了心灵主人,才能将黑暗、被动的生活因内心意义的开发而变成光明、主动的生活。

我们一般人常会觉得活得很累,经常抱怨,但我们内心本具的光明如果能开发出来,生活就不会觉得累,而会成为一种享受,我们就会将被动的生活变成主动的生活。作为佛教徒,诵经、打坐是我们修行“充电”的一种必要方式,但修行还远不只这些。我们所面对的世界是丰富多彩的,每天要面对各种各样的环境,讲各种各样的话,我们必须要应对各种环境和情节。作得了自心的主可以说是修行的第一步,如果我们在生活里还没有作主,就说明修行还没有真正开始。按照临济禅师的“四料简”来说,第一步要体验到内心的主,主看宾或叫“骑声盖色”,声色指我们生活的外在环境。这一点是需要通过修行才能做得到的,如果没有修行,就会像古人常讲的“认贼作父,心随物转”。

修行的第一步就是用心转物,而不被物转,做到这一步,我们内心的修行功德才会念念相续、增长起来。所以,《净行品》偈子中的“当愿众生”是引领我们从慈悲这个门进入佛性、进入我们的心海。一旦从这里进入,我们就会有很多发现,我们会看到一个人生命的价值不在自我如何,而在于是否能够通达与众生一体的大悲心,这个心也即诸佛的心。《华严经》讲:“心、佛、众生,三无差别。”众生与佛相同的这个心,不是我们平时的妄念、妄想。平时的这个心是很肤浅,是以自我为中心的,是被各种先入为主的“有色眼镜”所局限的。因此,这个法门的第二个要领是在每一种情景下,我们都要在内心生起“当愿众生”这样的愿。

研究这些偈子,大家会发现,这“当愿众生”的内容是跟我们所处的环境相关连的。比如“正身端坐,当愿众生,坐菩提座,心无所著”,表达的是坐在菩提座上,希望众生都能坐在觉悟的座位上,内心没有执著,而很自在、解脱。所以在安住当下的前提下,把我们的行动变成一种思想,行动成了行动者的思想,而思想也成了一种外化的思想中的行动。这两点是互相增上的,愿、善念只有外化到语言与行动之中的时候,才会变成现实与力量,才会逐渐地得到强化。我们如果在做每一件事情的时候,都能够生起“当愿众生”的善念,我们的心量必定会越来越广大;随着心量的扩大,我们生活的天地会越来越宽广;而这个心量会随着我们生活的延展逐渐得到强化,一直强化到把我们身心里面的自我中心、烦恼、偏执等一切覆盖住;进而使我们自己发生一个蜕变,就像种子在地里生长,自己超越自己,自己否定自己,修行也是这样。

为什么我认为这个修行很适合现在各位呢?因为如果我们侧重于从空性的智慧去进入,有时候是难以把握的,而且有可能落在边上;而“当愿众生”的慈悲心、善愿则是很好把握的,也很容易感受得到。这种修行较容易突破自我中心,使我们生活的每一个内容都能够与众生相关连,与成佛相关连,把修行成佛这件事落实到每一个当下。

大家还要注意,偈子里所讲的这些境界有三种,有开心的、合意的;也有不合意的,比如看到病人,看到自己生病,看到残疾的人;还有中性的,既没有特别好的感受,也没有特别坏的感受。当你在好的感受之下,比如你今天得了一万块钱,这时你发愿众生能和自己一样都能得到财富,这个愿对你可能不太困难。而当你处在逆境下,还要发愿以你所处的逆境为增上缘,然后增上,这就有点难,需要勇气,要有一种把生活中所遭遇的每一件事都进行转化的力量与气度。

我们亲近善知识其实也就是学习这些,就像我亲近我们的师父,仿佛看到他的心永远都不会失败,因为任何一个外在的得失、是非等境界,他都能当下地转化它,把它变成修行,这个转化、放下的能力就是一种功夫。师父平常经常讲的一句话是“也好”,我们平时要和师父讨论一些工作,经常会有些疑惑提出来,前天就有件事给我印象很深。发给你们的《中国禅学》这本书很厚,大家不一定都很喜欢看,有的人可能更愿意看小说,要是给一本这么厚的金庸小说,这些人肯定会很高兴,即使是坐火车、飞机带回家也都愿意。而给了这些人这么一本书,可能会使他们感到很麻烦,认为自己的行李就够多的。所以当时商量时,师父说每人发一本,我们提出:“有的人可能不会看,在火车上扔掉了怎么办?”师父就说:“扔掉了,捡到的人还可以看。”这只是一个例子,是很小的一件事,那也就是说:“扔掉了也好。”其实,我们对生活中的每一件事都可以下这个结论“也好”,我们在任何情景下都能这样,那我们就是生活的主人,我们的心量就会不断扩大。

我们佛教徒经常会受到一些批评,就是很多学佛人的功利主义色彩比较重,希望学佛以后什么样的好事都落在自己的头上,比如出门有晴天,坐车有准点,买东西有便宜,一拜佛就灵,一拜就分来房子,一拜就得到晋升等等,这都是以我为中心的思想在学佛里的表现。我们从学佛那天起,就应该有个信仰,要敢于对落在自己身上的一切好事与坏事都能接受,相信一切都是佛加持的结果。这不是被动地接受,而是我们的内心有转化的力量。就像《净行品》所讲,无论在任何一种情景下,都能“高高山顶立”,都是不能被动摇的。

所以,大家在生活中好好试试这部经的修行,一定会有受用的。受用的首先是自己的心,是内心功德的开发,会使自己很知足、很快乐,这种快乐与知足不是由于外在的得失,而是由于内心好像有一个活水源头被开发了出来。因此,按照这个方法修行,我们会体验到下面的三种心。

一是直心。直就是不拐弯,祖师讲,“蓦直去。”直心就是从是非、美丑、得失、利害这些功利的判断和分别里面跳出来、解脱出来的心。《净行品》修行法门必须是直心才可以修,才会逐渐相应,因为在每一种情景下都是“当愿……”,这也就是三昧,这就是直心。祖师们的语录更加形象,有的说:“榔栗横担不顾人,直入千峰万峰去。”在禅师的作略中,也经常表现这种直心,像拂袖而去、一去不回头等都是没有第二念的。这里也需要有点勇气,因为我们生活的世界是很复杂的,有很多东西在牵动着我们的神经,在最能牵动你神经的地方,你的心不动,保持你的对众生的大愿,这个就是直心。

第二是深心。我们的心有深浅,我们的生命有深浅。生命的现象很复杂,比如人长得有美丑、地位有高低,国家有不同的民族、不同的语言、人有生病与衰老的阶段,所有这一切都是生命的现象。但超越这些现象,或在这些现象的深处,有一个共同的东西,是大家可以通达的一个心态,这个心态就叫深心,也可以说是大悲心。由于众生是一体的,众生的心在很深的地方才会有能够相通的一面,这也正是生命之间可以互相交流的前提。比如一个中国人和一个美国人,双方不懂对方的语言,但心有相通的层面,美国人笑,中国人不需要翻译就知道他是在笑,而不会误解为哭。当你好好修持这个法门时,一定会体会到这个深心,会发现到你的心像大海一样是很深广的,在深广的这一部分里,自我中心、自我执著的特征就会消融了。

三是调柔的心。也就是指把我们的心降伏了,我们成为了生活的主人。这个调柔之心不一定表现为柔和、慈善、温柔,调柔的心既不柔也不刚,而是自在,是可以随机变化的,是随缘转化的。就像一块面团,把它柔得很软时,既可以作成面条,也可作成馒头、饺子。我们的心也一样,当我们调顺了我们的心,我们的心自在了的时候,心就会很好用的。作为单位的领导,对此的体会要容易些,因为当领导的不可能老是一个状态,而是随着情景的不同而表现出各种状态。一个没有修行的人很难做到这一点,他的心里活动是有去无回,是不自主的;而那些有修行的大德们心调柔以后,可以示显很威猛,也可以表现出很柔和,总之是很好用的。

经过日积月累的修行,使这个心自在、好用了之后,我们就会随时处在主动的位置上,不再被外境牵着鼻子走。历代禅师的公案和语录有很多,内涵非常丰富,涉及各种高深的境界。禅师不一定要跟我们说一个道理,而只是向我们展示他的已经作得了主的心。比如问禅师太阳是不是圆的,他可能会说不是圆的,是三角形的,他怎么回答都对,因为他只是在展示他自在了的心。禅师之间的接触与对话是妙趣横生的。自家人相见是“路逢达道者,不将语默对”,可能只是拍拍肩膀、笑一笑;有时什么都不说,玩一玩给我们看;对那些不自在的人来说将有很大的帮助。

所以禅师们有时为了检验他的弟子,就用各种情景和机缘去看看弟子是否处于自在的状态。在这方面,赵州语录是很突出的,赵州是“舌端带箭、唇舌放光”,在语言上无论怎么讲他都能处在上风,处在主动的位置上。有一个人问老和尚:“你的家风是什么”?老和尚回答:“我耳朵有些聋,你声音大些。”那人又问了一遍,老和尚答:“你问我的家风,现在我已知道了你的家风。”之所以赵州老和尚总处在上风,是由于他的心是自在的。我们在修行《净行品》时,如果修行时间长,心能相续,而且力量强大,那么我们在生活的每一环境里也就能做到这一点,能作自己的主人翁。

修行这品经具体怎样操作?先学会在每一个情景下进行反观,就是关照这个当下,然后从安住的心,发起“当愿众生”的善愿。大家要背会这品经里与自己的日常生活较接近、相应的部分,到后来,句子的内容其实并不重要。当你的心续力量强大时,你在做每一件事时自然就会显现“当愿众生”,而在这个时候,你可以自由地发挥,不一定要按经文上讲的。比如你在讲堂、房子里,希望众生都能找到归依的地方,都有一个庇护的地方,这也是可以的。所以,这个修行的法门是修行的艺术,也是生活的艺术。当你对生活的每一个内容进行消化与转化时,你自己还可以成为诗人,在每一种情景下可以自诵一首诗。

我们内心真正将众生作为对象呈现出来其实是很不容易的,可以说在一般情况下,我们的内心里没有众生,只有亲戚、朋友、敌人、动物等一堆概念,这是一些由我们的情绪、判断所导致的虚幻的对象。只有我们的心在很深入的时候,才有可能体会到什么是众生。有时抽象的众生好像容易讲些,而身边的具体众生则很难说。所以在开始修行这个方法时,也可以把“当愿众生”给它具体化,从最亲近的父母、朋友、同学、老师,再延展到你不喜欢的人、陌生的人,甚至是仇人,这也是一个次第。

总之,我认为这个法门的要点是正念安住当下,发起菩提心和善愿,用功的重点是在“作意”。当你心里想这些偈子的时候,是否真正生起了真切的愿望,现前的心态是否与众生相应。我们可以在这个愿上,使自己得到三昧,得到安住,得到一个“不动”,得到一颗直心,得到一颗深心和调柔的心。

在生活情景中,如有意训练相续的心,从行禅入手是比较方便的。行禅是禅修中很重要的一部分,这次我们只有机会学了坐禅,行禅也很重要。行禅有两种,一种是临济宗的快行,禅堂里行香一般是比较快的,越走越快,这种风格可以说是勇猛的、金刚的、老虎下山式的直奔目标;还有一种是曹洞宗的,它是慢慢的、绵密的。现代人有的按临济宗的风格来行禅,如老虎下山,拖住话头,把一切都放下。也可以来慢的,配合自己的呼吸慢慢行走,在慢行中去体会安住当下,体会心安住在现前的行走上,在行走中发愿众生皆成佛道。经过一段时间的训练,就会在心里面培养起相续的力量,使“当愿众生”的心变得越来越强大。当它足够强大时,我们就可以在其他情景下也受用它。

我们的心是一个宝贝,我们要受用我们的心。气是心的物质基础,心气不二,心的相续,念念都会转化为与气相应的状态。所以,如果长修此行,会使你的身体、你内在的气得到转化,把原来的粗浊、昏沉、浮躁之气给转化了,进而使你心的力量变得更强大。在这个时候,修行才算找到了基础,才有了根,才不会被外面的风吹草动所动摇。这就是经文里所讲到的,如果我们能够善用其心,就能获得一切胜妙功德。

今天就利用这不多的时间,向各位推荐《华严经·净行品》,推荐这品经所讲的修行法门,大家回去后可以试一试。

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈

![[释了幻]婚姻与佛法:家庭也是修行的道场](https://img.sushijiameng.com/pic/images/img/1_20220501220248343f7.jpeg)