印顺法师:弘扬人间佛教应以青年为主

2024-11-24 汉传人物

佛法是应该契机的(不是迎合低级趣味),了解现代中国人的动向,适应他,化导他,为以佛法济世的重要一着。

这一时代,少壮的青年,渐演变为社会的领导中心。四五十年前,城市与乡村里,总是四十以上,五六十岁的老前辈──士绅、族长等为领导者,他们的地位优越,讲话有力量。年纪大些,品德高些,或者做过官,如相信了佛教,一般人都跟着信仰。佛教顺利地传开了,也就得到有力的护持。现在逐渐变了,老前辈不能发生决定作用,优越的发言权,影响力,渐由年青的少壮取而代之。所以,如佛法不再重视适应青年根性,那非但不能进一步的发扬,且还有被毁谤与摧残的危险。

中国佛教,一向重玄理、重证悟、重(死后)往生,与老年的心境特别契合。尤其是唐、宋以后,山林气息格外浓厚。好在从前,青年们总是以家长的信仰为信仰,至少不致过分的反对。可是到了近代,上一代的逐渐过去,后起的青年们真诚信佛法的,数量太少,这是近代中国佛教的大危机。从前说:英雄到老都学佛,这些不可一世的风云人物,老来还是要归信佛教,这毕竟是佛教的感召力大!但从另一面看:为什么当他们年青有为的时候,不以佛法去摄受他,使他更能以佛教精神去利人利世?一定要等到来日无多,才想到归依佛门,忏悔前愆。这不完全是佛教的光荣,而包含着佛教忽视青年的一种缺点。当然,这不是说老年人不需要学佛,而是说应该重视于青年的归信。

了生死,青年人是不大容易领会的。青年的血气旺,意志强,意欲如海浪般奔腾澎湃,不大能警觉到生死这回事。所以如专以了生死为教,是不容易获得青年的信受。可是学菩萨法,着重于六度、四摄、四无量心,发心普利一切众生,就与青年的心境相近。中国虽素称大乘教区,而行持却倾向于小乘,急急的了生死,求禅悟(虚大师称之为:思想是大乘,行为是小乘),结果青年与佛教,愈隔愈远。反之,斯里兰卡、缅甸等佛教国,虽说是小乘教,而青年人都学习佛法。他们并不开始就学了生死,而是归依三宝,深信因果,增进向上,主要是修学不碍出世的人乘。所以推进适应时代的中国佛教,不宜因循于过去,而应该随时记着:青年人愈来愈处于重要的地位了。中国佛教如不以适应青年的法门,引导他们来学佛,等于自愿走向没落。弘扬人间佛教,摄化的当机,应以青年为主。了生死,当然还是佛法的一大事,但修学大乘,要以利他为先。适应广大的青年群,人菩萨为本的大乘法,是唯一契机的了!佛藏经说:耆老们,但知保守琐碎的教条,偏于自利,不能住持佛法。亏了少数青年,才将大法传弘下来。过去如此,未来也一定如此,青年众来发心修学,才是发扬真正大乘的因素。如大乘法中的文殊、善财等,都是现青年身,发广大心,勇猛精进,学不厌,教不倦。他们自身现青年相,也欢喜摄引青年学佛;这不是菩萨偏心,而是青年人具足了适宜于修学大乘的条件。人间佛教的动向,主要是培养青年人的信心,发心修菩萨行。如不能养成人间的菩萨风气,依旧着重少数人的急证,或多数而偏于消极的信仰,那对于中国佛教的前途,光明是太微茫了!

现代的又一倾向,是处世的。佛法中,人天乘是恋世的,耽恋着世间欲乐,没有出世解脱的意向。小乘与人天法相反,视三界如牢狱、生死如冤家,急切地发厌离心,求证解脱。出世,不是到另一世界去,是出三界烦恼,不再受烦恼所系缚,得大自在的意思。佛说小乘出世法,是适应隐遁与苦行根性的。出世总比恋世好,不会因贪恋世间的物欲,权力,将大地搅得血腥熏人。至少能不贪、不嗔,养成社会上淳朴恬淡的风气。大乘菩萨可不同了,菩萨是出世而又入世,所谓以出世精神,作人世事业。大乘法中,在家菩萨占绝大多数。在家菩萨常在通都大邑,人烟稠密的地方,利益众生,弘通佛法。如华严经入法界品,维摩诘经,菩萨本生谈,都显著地记载在家菩萨,在社会上现身说法的种种情形。大乘菩萨道的伟大,全从入世精神中表达出来。菩萨为大悲愿力所激发,抱着跳火坑、入地狱、救济众生的坚强志愿。与人天的恋世不同,与小乘的出世也不相同。菩萨入世的作风,在现代恋世的常人看来,非常亲切,要比二乘的自了出世好得多!近代由于物质文明的发达,由纵我制物,而发展到徇物制我。迷恋世间物欲的风气特别强,压倒了少欲知足,恬澹静退的人生观。此时而以人天法来教化,等于以水洗水,永无出路。如以小乘法来教化,又是格格不入。惟有大乘法──以出世心来作入世事,同时就从入世法中,摄化众生向出世,做到出世与入世的无碍。菩萨行的深入人间各阶层,表显了菩萨的伟大,出世又入世,崇高又平常。也就因此,什么人都可渐次修学,上求佛道。

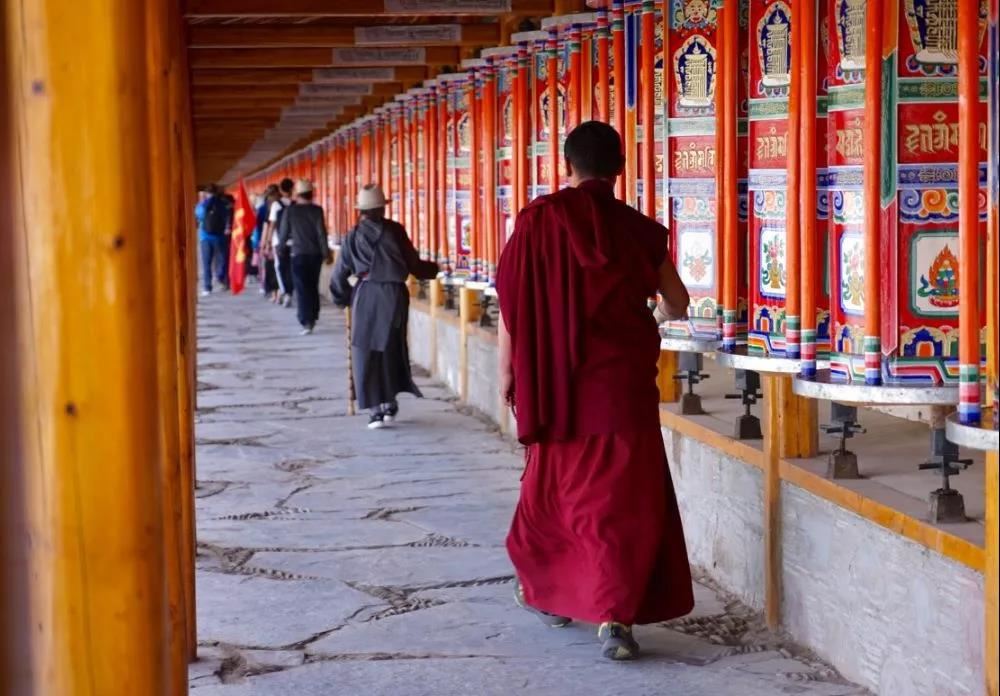

时代倾向于恋世,惟有大乘的入世,才能吻合现代的根机,引发广泛的同情,而渐化贪嗔的毒根。同时,现代也不容许佛徒的隐遁了。从前天下大乱,可以到深山去,辟土开荒,生活维持下去,佛法也就延续下去。如山西的五台山,陕西的终南山,每逢乱世,出家人都前往避乱专修。现在的情形不同,不但不同情你的遁世,就是隐入深山,也会被迫而不得不出来。城市与山林,将来并无多大差别。隐遁山林的佛教,是一天天不行了。其实,佛教本来是在人间的,佛与弟子,不是经常的游化人间吗?大乘是适合人类的特法,只要有人住的地方,不问都会,市镇,乡村,修菩萨行的,就应该到处去作种种利人事业,传播大乘法音。在不离世事,不离众生的情况下,净化自己,觉悟自己。山林气息浓厚的佛教,现代是不相应的。应把这种习气纠正过来,养成不离世间的大乘胸襟,决不宜再走隐遁遗世的路子。中国佛教的崇尚山林,受了印度佛教中苦行瑜伽僧的影响,到中国来,又与老、庄的隐退思想相融合,这才使二千年来的中国佛教与人间的关系,总嫌不够紧密。现在到了紧要关头,是不能不回头恢复佛教的真精神,深入人间的时候了!

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈

![[释了幻]婚姻与佛法:佛教看宇宙](https://img.sushijiameng.com/pic/images/img/1_20220501220048acb3d.jpeg)