实用佛教:第十五课、佛教徒的一日行

2024-04-01 实用佛教

第十五课 佛教徒的一日行

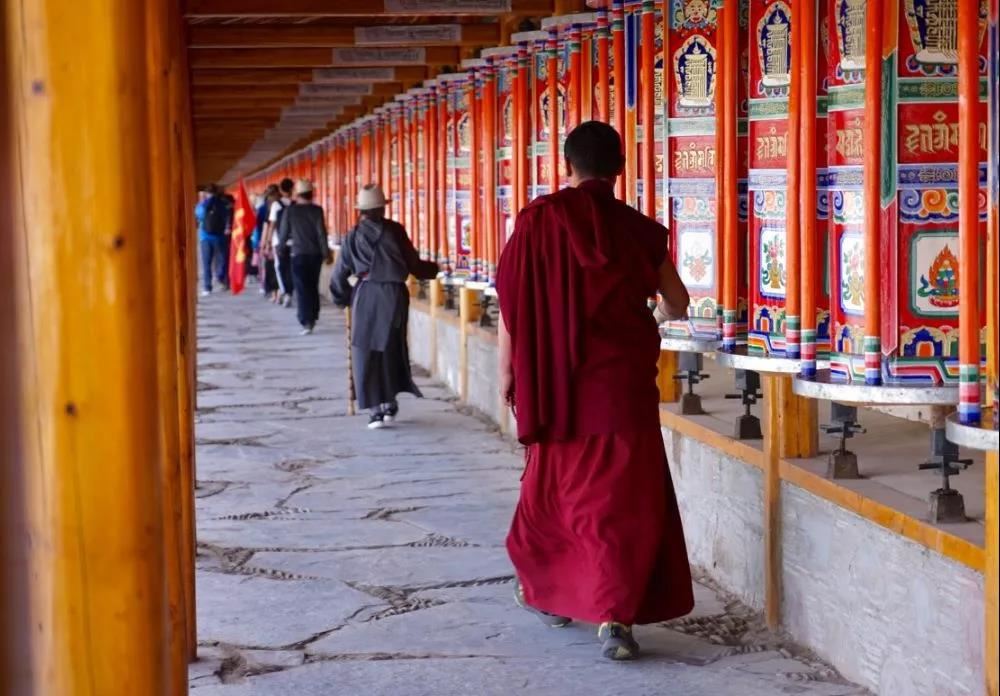

学佛修行,不一定只有局限在寺院里,佛教尤其重视生活中的修行,能够在日常生活里实践佛法,就是修行。因此,佛教徒的一日行,从早晨起床到夜晚养息,乃至日常的待人接物,语默动止,都要效法佛菩萨,以慈悲为本,方便为门,如理生活,如法做人处事,以期达到自在人生,离苦得乐。

谈到生活修行,佛教僧侣的一日所行,可依《毗尼日尔用》做为远离烦恼的指导。佛教信徒的一日生活则包括:早晚课诵、行立坐卧、居家外出、待人接物、读书进修、访友探视、休闲旅行、电话连系、参于集会等,乃至举心动念,也应如法实践信仰,净化身心,如此才能积集福德,圆满人生。

有关佛教徒的居家修行,在一天当中,大略可分为:

一、宗教体验

佛教重视修行体验,强调实修实证,能够有一分证悟,自能去除一分无明。因此,可依个人的时间安排定课,持之以恒。如果家中环境许可,可设一佛堂,每日晨起,于佛菩萨圣像前献花供水、上香礼拜,或诵经一卷,或静坐五分钟;夜晚临睡前,可于佛前礼佛静心,或读诵佛光祈愿文,反省自己的功过。每周可参加一次或二次的道场共修,藉由宗教的禅悦法喜,洗涤自己的贪瞋烦恼,开发内心的圣财。每日三餐进食前,合掌称念四供养、佛光四句偈或五观想,亦可培养感恩与慈悲的宗教情操。除此,尤应建立正确的知见,不任意留宿僧侣,以免破和合僧。

二、工作修行

工作是生活的重心之一,在工作修行方面,首先要懂得分配时间,规划工作。其次,上班应准时;上班前,要和全家老少招呼。服装的穿著,应力求端庄大方,不穿著奇装异服,亦不标榜乘坐名牌交通工具,如系开车,应注意行车安全,多礼让,不超速,不超载。到了公司,见人要点头微笑,问早说好;有事应向主管报告,如遇会议,要踊跃发言,发挥职业道德,保守商业机密。平常办公桌应收拾整洁,物品不可杂乱堆置;接听公事电话要轻声,不干扰别人的安静,谈话须简明扼要,不可妨碍他人使用,更不宜使用公家电话做为私人之便。有访客时,应接待至会客室商谈,以不妨碍他人工作为原则。

三、居家生活

养成良好的生活习惯与建立替人着想的美德,是居家修行的首要之务,例如:早睡早起,生活起居正常;进门要弹指、关门要小声、走路要轻步、转弯要轻咳作声;浴厕使用后,随手整理洁净,方便后人使用等。至于日常资用,如水电、衣食等,要有节约能源、惜福爱物的观念,不可任意浪费。三餐要正常,饮食调配要少油少盐,以清淡为宜。居家须注意火烛与门户安全,以免酿成意外灾害。平时与家人谈话或观赏电视、影带,聆听音乐等,应轻声,勿妨碍邻居的安宁。

住家环境的整洁美化,有助于生活质量的提升,因此,每日勤于打扫庭院,把家里整理得窗明几净、舒适,院中亦可莳花植草,以增进生活意趣。有事外出,要向家人说明去处及告知回家时间。对长辈要晨昏定省,关心照顾;对子女教育要宽严合度,以鼓励代替责备;夫妻之间要互相尊重,亲爱互信;与社区、邻居要敦亲睦邻,守望相助;对独居长者要主动关怀,殷勤慰问。逢人化缘时,应量力随喜,并须选择正信的道场,做为种植福田的准则。总之,若能将家庭视为道场,老少眷属都是法侣,家事共同分担,互相帮助,多赞美,少争执,多忍让,少比较,自能增进家庭的和乐幸福。

此外,居家常备急救药箱,以防不时之需;平时储粮储水,以免断炊之虞;事先备妥洋钉铁鎚,以便修补之用;随时准备蜡烛、手电筒,以防台风停电;饭菜多煮一份,以防客来;热茶热水,以备待客等。金钱的用度要有智能,各种日常开支要有预算,如需借贷,应该酌量,即使好友,亦不宜共金钱往来,更不可经常在家呼朋作乐,以免干扰家人生活等,都是佛教徒一日的生活修行。

四、读书休闲

佛教徒阅读书籍,以佛书,或选择知识性、励志性的书籍为主,例如可订阅佛教杂志一份,每日亦可读经、抄经,或阅读报纸、收看新闻等,平时尤应多充实各种社会信息,多关心时事动态,以为度众的方便。休假时,应尽量减少应酬,多陪伴家人共同参于有益身心的休闲活动。若要拜访朋友,应事先电话连络。若有聚会应酬时,应表明自己是佛教徒,不饮酒食肉,不劝酒、不酗酒,不便时,至少也应做到不醉酒为原则。对于人情往来,应以探病急难救助为主;在应酬赠礼时,则不完全以金钱为考量,可用字画一幅、鲜花一束、好书一本等代替,只要出于真切的情意,即使是心香一瓣,也足以令对方感动。

总之,佛教徒的一日修行,待人处事是修行,工作服务是修行,诵经拜佛是修行,谈话会面是修行,爱语赞歎是修行,改过迁善是修行,乃至休闲育乐也是修行。如《阿弥陀经》所描绘的净土生活,以妙华供养、饭食经行、善人聚会、执持名号、一心不乱、出广长舌、念佛念法念僧、称赞诸佛、发弘誓愿、法音宣流等,都是佛教徒一天的生活。又如朝山、参访、行脚、闻法、共修、集会、读经、与人为善、小小的布施等等,也都是一日的修行。就是喝茶吃饭、著衣持钵、出坡作务、应酬往来、扬眉瞬目、语默动止,也都藏有微妙的禅意和开悟的因缘。

佛教徒的修行,是和生活打成一片,而不是离开生活之外别有修行。因此,情绪正常、欢喜自在、发大悲心、忍耐为道、不念旧恶、断除烦恼、不退道心、担当责任、忏悔立愿、救苦救难、日行一善、做众生不请之友等,都含有修行的真谛。成佛虽然需要三大阿僧只劫的时间,但是,只要每天不断的自我要求,自我反省,自我精进,自我升华,自然能聚沙成塔,成就佛果。

相关阅读

崇慈法师答:在佛教关于“灾难”的说法当中,有没有“末日说”和“毁灭说”的说法?

崇慈法师答:在佛教关于“灾难”的说法当中,有没有“末日说”和“毁灭说”的说法?

香隆立嘉措仁波切:佛教徒如何从六度中的精进行去了解大乘思想之七─正确的学佛观点之三十

香隆立嘉措仁波切:佛教徒如何从六度中的精进行去了解大乘思想之七─正确的学佛观点之三十

达照法师:超越死亡 第一章 生死大事——生死乃世间之主题 第一节 佛教生死观

达照法师:超越死亡 第一章 生死大事——生死乃世间之主题 第一节 佛教生死观

慈航法师:慈航大师全集 菩提心影(二)人生篇 二七、怎样做一个真正的佛教徒

慈航法师:慈航大师全集 菩提心影(二)人生篇 二七、怎样做一个真正的佛教徒

慈航法师:慈航大师全集 菩提心影(一)释疑篇 一六、佛教与民治

慈航法师:慈航大师全集 菩提心影(一)释疑篇 一六、佛教与民治

方立天:中国佛教哲学要义 第十四章 三论、唯识和密诸宗的心性论 第一节 三论宗的中道佛性论

方立天:中国佛教哲学要义 第十四章 三论、唯识和密诸宗的心性论 第一节 三论宗的中道佛性论

方立天:中国佛教哲学要义 第十六章 慧能《坛经》的性净自悟说 第三节 心地性王与心性同一

方立天:中国佛教哲学要义 第十六章 慧能《坛经》的性净自悟说 第三节 心地性王与心性同一

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈

![[释了幻]婚姻与佛法:佛教看宇宙](https://img.sushijiameng.com/pic/images/img/1_20220501220048acb3d.jpeg)