佛教故事:佛教与拜拜:佛教改邪盛

2023-08-23 佛教故事:佛教与拜拜

佛教改邪盛

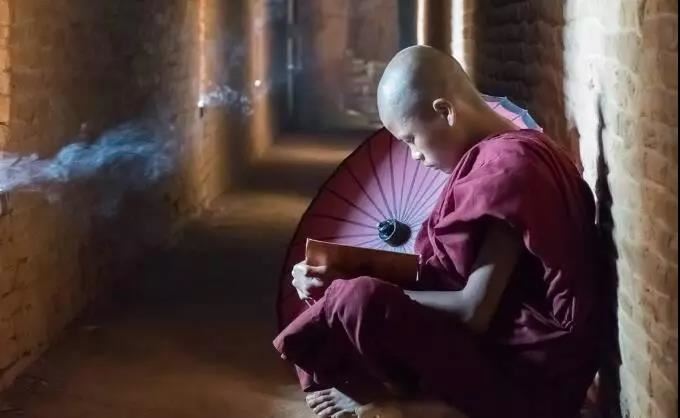

佛陀在莲花座上,未开金口,先放光明,照澈长身婆罗门及青年大众心中的愚痴黑暗,消除了他们的业障。大众受到佛陀盛德和祥的慈光所感,每一个人的心中,自然而然的生起一种沉静虔诚的恭敬心,寂静安乐的欢喜心,希求闻法的急切心。平时自大的长身婆罗门,此刻已生起了一种谦冲而感觉自己渺小的心,不觉一齐都合起掌来,个个目光炯炯的瞻仰着佛陀的圣容。只见佛陀微微的舒启慈目,全堂已充满了一种庄严与明朗的气氛。佛陀以很低沉而清澈的语音开始他今天要向大众讲的话:

「善哉!善哉!善男子等,能知问福,功德无量。你们备办此次大会,其目的在消灾祈福,动机固然可嘉,辛劳固属可佩。当知世间万法,不能离开因果,善恶有报,神人共鉴。你们要想知道你们所想所说所为的,对?还是不对?有福?还是有祸?有德?还是有过?听我讲一个故事,你们就知道了:

往昔有一个地方上的领导者,人虽聪明,但不十分明白宇宙的真理,虽信因果,但不明邪正,自大自高,不知亲近明师,所交朋友,亦多邪说术士,听人说供天与布施可以作福,于是也就发起举办邪盛大会,杀生供天,广施邪众:更颠倒礼法,不知以人的身份来超度鬼神,却花费了大量的钱财饮食,祭神祀鬼,宴神请鬼,结果毫无善报,反生了罪过,前世褔报享尽,到身坏命终,竟堕入地狱之中,受『三刀剑』之所刻削,得此不善果报,苦不堪言。在此当知,是那三种刀剑恶报呢?

第一、意刀剑。

第二、口刀剑。

第三、身刀剑。

什么是『意刀剑』所生的因感苦报呢?如一邪盛大会的主持人,当他发起此邪盛大会之先,在他心中的意识里,必先思惟:我要举办这次大会,要杀多少公牛,要杀多少母牛,要杀多少猪羊,要杀多少鸡鸭鹅类及多少鱼虾水族,才够供天敬神祭鬼,才够大众所食?这就是先动了意,造了『意业』罪因;由此罪业所感得的地狱苦果之刑具,叫「意刀剑』

又什么是『口刀剑』所生的因感苦报呢?如一邪盛大会的主持人,当他发起此邪盛大会之后,他的心意就会指挥他的口舌,传令号召,通知邀请,一切传达筹备等工作。复次动了口,造了『口业』罪因;由此种罪业,所感得的地狱苦果之刑具,叫『口刀剑』。

还有什么是『身刀剑』所生的因感苦报呢?如一邪盛大会的主持人,已将大会所需的牛羊猪类,鸡鸭鱼虾等一切生灵活物,备办齐全;一日之内,全被杀戮,众生惨叫恐怖,恼怒毒恨,尸体如丘,血水成渠,怨气冲天,复为众口所食,狂饮大嚼以果腹。再次动了身,造了『身业』罪,因此罪业,所感地狱苦果之刑具,叫『身刀剑』。

善男子等!这就是每一次邪盛大会的主持人,因祈福消灾,所感得的果报了。你们想,这是福还是祸呢?这正是迷人求福反得祸的因果报应了。其实,要想免除诸多灾厄苦难,平安得福的真理,莫过于无为。古佛也曾说:『无为无诸难』,平安即是福,祸福在人为,善恶因果仅在一念之差耳。若是邪盛大会的主持人,将此一念,转变为修『三温暖法』,并劝世人,家家户户,同修此法,这才能使得与会大众,个个集福,灾消纳祥,和乐欢喜。如此实现,诸佛赞叹,人天共仰,鬼神敬伏。是那三温暖法呢?

第一、根本温暖。

第二、居家温暖。

第三、福田温暖。

什么是『根本温暖』?人类没有一个不是由父母所生,所以父母是人之根本。如果把家中有限有用的金钱,浪费在毫无意义,反而造罪的邪盛大会上,不如把金钱财物节省起来,承事父母,供养慈亲,使父母得到人间的温暖,心生欢喜,报答在父母养育之恩。凡孝敬父母者,可感人生吉祥如意,将来可得生天之福报,此乃修福第一妙法。

其次,何以是『居家温暖』?但凡家庭的组成,除父母及祖父母等尊亲之外,乃兄弟姊妹,夫妻子女,及同财共居、同饮共食的家属亲眷与佣仆等,共同协力合作,同心同德,维持一个家庭;或共同劳动工作,或共同经营商业,或持家理务,或专责理财,或侍老育幼,或助夫教子,或炊事饮食,分工合作,乃至佣仆,分担劳务,长幼上下,有甘同甘,有苦共苦,不论大小家庭,只要生活无缺,阖家人等,其乐融融。凡居家善理财者,正业精进,前途乐观。如果不善理财,任意将有用的金钱财物,一时浪费挥霍于邪盛大会方面,或家中迷信崇拜,或呼朋引类,邀亲约友,借故祭祀,而大吃大喝,致使经济缺乏,或负债务,而生困难,纵富有者,尚不应为,何况家素贫困之人。若将半载生活费用,花费于一旦,致生饥恼;不如量入使用,生活无忧,亦是维持居家温暖安福之道。且杀生祭拜,实则无益。若到轮回果报,生灵讨命之时,刀兵灾难横生,有家有业之人,亦遭家破人散,物毁财空,流离失所或伤亡之苦,别业共业,亦难逃脱。凡此种种,乃迷人祈福反招祸,智人求福则不然。世人若能把金钱节省起来,作为居家有效合度的日常支用,保持家庭经济财物需用无缺,得到家庭温暖和乐,皆大欢喜,现世人间社会即得消灾安乐的福报,将来可免许多灾难,亦不致堕落地狱受诸苦恼。奉劝善男子等,如此修法,可以创造人世天堂。

再次,谈到『福田温暖』。凡智人修福,皆着重在真正的布施,与诚心的供养。先说布施的对象是:

一、贫穷者。

二、病苦者。

三、灾难者。

凡对贫穷者的布施,当赠送金钱、衣物、饮食以及一切所需,应有谦虚的态度,并以爱语安慰。如是会耕农的,赠以农具、种子、肥料,或租给耕地;会作工的,赠以工具,或协助成就工作;会经商的,惜与资金,鼓励正业精进。如系年少的,帮助成就其教育,完成学业;或授以谋生技能,助寻工作机会。此当包括『财施、法施与无畏施』。

凡对病苦者的布施,当赠以金钱、医药、饮食以及一切所需,应有谦和的态度,并以爱语安慰。如是贫病交加的,除赠医药之外,依其所需,悉皆赠与。若系贫病老苦非一人之力量能解除困厄者,可联络世人喜善好施者,共同设法行施。亦当包括『财施、法施及无畏施』。

凡对灾难者的布施,当赠送衣食、财物以及一切所需,应有慈悲的态度,并以爱语安慰。如系邻居或附近地方,或是出外的行旅之人,遭诸不幸,受诸灾变厄难痛苦的人,多是临时的;不管他以往富有或贫穷,也要救苦救难,解除危急。亦当包括『财施、法施同无畏施』。

次说供养的对象是:

一、修道者。

二、诸师长。

三、佛法僧。

世间凡是真正修行入道的人,或已证果者,乃是善能调伏贪、瞋、痴、慢、疑、忌等诸不善欲;能断一切邪恶迷信妄念,远离诸恶,广修众善,清净梵行,入无为之道,感利世间,人天赞叹。供养者理宜供养一切所需,亲手奉与,供养时应谦恭有礼。(如依正信佛教之道,在家修行,亦可得阿罗汉果。如系例外,只是缘觉行者,也可受供养。此外,若是不依佛道,不遵佛制,装模作样,迷信邪说,惑乱世人,或收徒众,愚人取利,乃邪魔外道,左道旁门,不适合于佛许世人供养之例。注此,以免罪孽。)

所谓师长者,乃一切教师,或指导其入正道善业之人,或成就自己学业知识、正当职业、谋生技能的恩惠者,世人当知恩报德,故理应供养其一切所需,并应亲手奉与,当谦恭有礼。(如是教导邪恶知识,或犯罪能事等恶技之术,远离正道,趣恶背善者,将来受人间罪报,或堕地狱受苦之果者,不宜供养。注此,以免罪孽。)

佛法僧者,称为三宝。十方三世诸佛如来,皆是人天导师,所说佛法,皆能利益一切世界,救拔众生,超出三界火宅,六道轮回。如系宏扬佛法的菩萨住世(菩萨有出家菩萨、在家菩萨),自觉觉人,广利世间,普度众生,离苦得乐,慈悲为怀,乃人间师范,苦海中的慈航,黑暗中的明灯。凡世人供养衣食、医药、舍宅或宏扬佛教所需的一切资具,所获褔报功德,最为殊胜。行供养时,亲手奉献,必须谦恭有礼。(如系利用诸佛菩萨偶像,不宣正道,不弘扬佛教真理教法,提倡迷信,崇俏邪说,行不如法;或倡邪魔外道异术以惑世之行,专为利养行车之人,非真三宝。世人宜多读佛教大藏经论,以免随顺愚痴堕落之苦,注此。愿自己下地狱,但望众生能离苦,含泪饶舌,能得免世人之罪孽,当焚香祷祝,向众生至诚顶礼。)

何以谓之福田呢?田是心田,能生万法。比如农夫所耕种的田地,能生一切植物;如荒芜之时,所生的乃是荆棘杂草;如经农人辛苦耕耘,播种五谷的种子,勤劳除草施肥,结果就能丰收,维持一家温饱而延续寿命。心田心地也是一样,如任其自然荒秽不修,所生一切贪瞋痴慢疑、杀盗淫妄邪等种种不善之法,将危害身心,受诸苦报,结果丧失了慧命,远离光明,趣入黑暗。故人要修心、修行,将一切不善的种子,从八识田中,连根拔除,使心田清净。在此净洁的心田里,播种持戒布施及供养等生福的种子,广行一切真正的布施与至诚供养,今生或来世,即可收福报的果实。

在此又何以再度提到「真正的布施」与「至诚的供养」二句呢?再比如会耕田种地的农家,必须先将田地泥土耕松,内无其他任何杂乱的植物或石块,然后才播种五谷瓜果,这叫真正耕种的目的,至诚恳切的唯生存是赖。修心行施供养也是一样,要先使心中清清净净,无愿无求无贪而行布施与供养,才是真正合乎『三轮体空」的供施法要。如心中无着,不住诸相,不存布施者,不存受施者,也不存所施何物,此谓之三轮体空,又谓之三轮清净施。供养也是如此,合乎这个原则的,才是真正的布施与诚心的供养,将来所获得的福报是很大的,可得意想不到的收获。功德之大,也是无可限量的。褔因布施供养行善的心田所生,所以叫做福田。若要褔报殊胜,当多行布施与广修供养,这叫广种福田。种福有今生得报的,有来世受报的,或来世再来世才得报的,乃至多生累劫才得报的,这当视所修何种褔报。如那些做国王的,或大臣宰辅,就要多生累劫世世行善,布施供养,才能成就。如修佛道,要经『三大阿僧祇劫』才能成就佛果。又如农夫种植,所播种的种子,有数月即可收成的,有隔年乃至数年才能收获的,也有数十年才能收得果实的,愈珍贵的果实,越需久远的时间才能开花结果。所以世人行施供养,但只耕耘,不问收获,种谷得谷,种桃得桃,迟早总会结果,而得福报的。

如果是杀生害命,迷信邪执,将来所得的就不是褔报,乃是祸报了。一切众生,都不离六道轮回,视其往昔因中所种的善恶种子,在因缘成熟之时,所现形的是善、是恶的现象来决定善恶乐苦的果实报应。世间到处时时都有灾厄苦难发生,此乃诸恶共业所感的果报。这些果报,是由三种恶法因缘所生。世人若要修善法,得褔报,先当修『断三火法』,是那三种火要令断呢?

第一、贪欲火。

第二、瞋恚火。

第三、愚痴火

世间一切众生,因离正道,入邪途,而生起了一切不应有的妄求心,妄想心,妄取心都谓之贪心。因此贪心,而起瞋心;因起瞋心,乃行愚痴;缘其愚痴,贪瞋现形,造作世间万恶,因万恶而感万苦。故曰:贪瞋痴,是三毒,如猛火,能毒害一切众生,能焚毁世间者,莫如此火。

如有人因妄贪将来褔报,不顾六畜及一切生灵活物求生怕死之苦,动了瞋心,或自手杀,或令人杀,尸积如丘,血流成渠。殊不知被杀害的众生,满含愤恨之恶念于心,乃种下瞋恚的种子,来世为人,又常生愤恨。贪因缘而动刀兵战乱,而行愚痴,心之所至,不知所以,妄起战争,每一战场,人死堆山,血水成河,惨无人道。凡诸世间一切灾难,推因察果,莫不是起于贪心。若说过去世,现在世,未来世,三世因果,世人不易明白。但观世上,凡杀盗淫等,所起的一切纠纷斗讼伤害诸苦,没有一件不是因为贪瞋痴。举一反三,凡有智慧的人,可以由此推想而知,只要寂净思惟观察,即得觉悟。何以世间谓之苦海?苦海无边者,莫不因为贪瞋痴;世人行无量贪瞋痴,所感果报,就是苦海无边。故贪瞋痴,又是地狱之通道。凡行此道之人,身死命终,皆入一切地狱,受诸恶业苦报。如下油锅,上刀山,入火坑都是焚烧之苦。故曰:贪瞋痴,甚于猛火,能毁灭诸世间也。

凡世上一切恶业,如是个人所造,其果报乃个人今生、来世,或轮回堕入地狱,乃至其子孙受到不善诸苦报应,此为别业别报。如系社会众人共造的恶业,所感今世或者后代人类遭受天灾人祸刀兵战乱,乃至轮回诸大地狱,众皆受苦,苦聚无间(曰:无间地狱是也),此为共业共报。

长身善男子啊!像你这次所领导筹办的邪盛大会,影响所及,如大海水,由波逐浪,由浪生涛,家家户户,亦会因此次之邪祭,杀害众生,何止万亿?不但你个人当遭堕入地狱,受诸苦报,就是你的子孙,亦因此而受连累。凡杀生祭拜的人,也会同你一样,招诸恶报。舍卫城将来迟早会因众生贪瞋痴之业因,而产生不幸战争的苦报,万物将会毁于一旦。所以说贪瞋痴,三者都是火,能自毁,能毁他,能毁灭世间及一切人类。要修断此三火,惟有智者才能立刻取断,愚迷的人是做不到的。人类既然一念之邪,种此大火之因,随时可燃,烧毁世间。如一念之正,随时打消此种邪念,去此邪心,灭掉火种,则世间清凉,得享太平之福。因此福祸生灭,乃在剎那之间耳。」

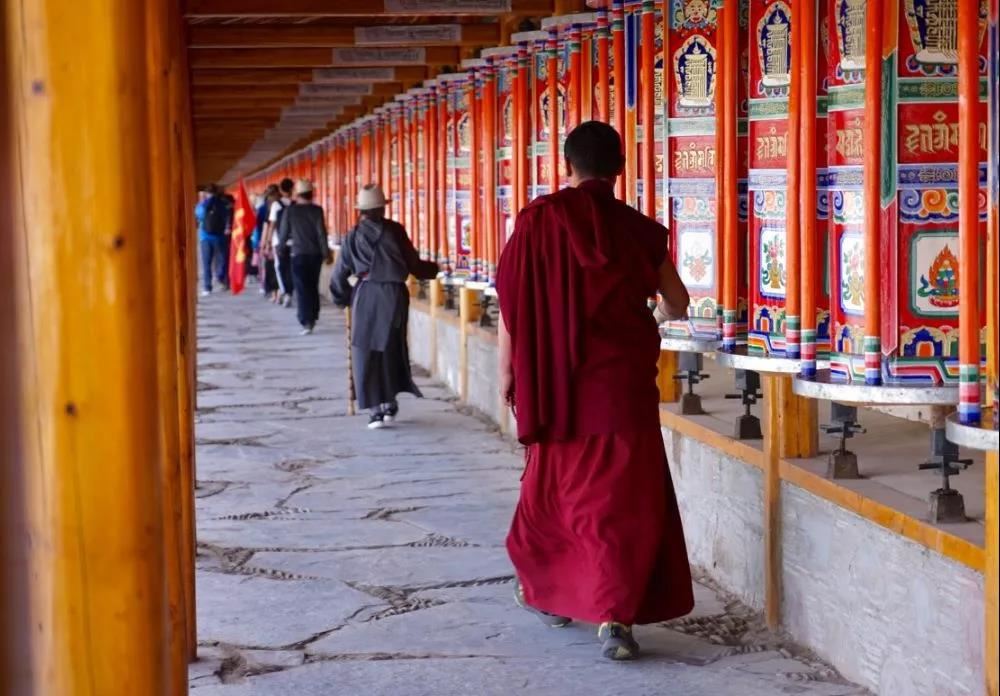

佛陀对长身会主及青年大众,说了如上的一篇道理,舒开悲愍的慈眼,观看大众,讲堂内一片和祥的光辉普照,大众沉寂,没有一点儿声息。长身婆罗门听了这一番真理,心中有所感悟,低首沉思,默然无语。凡此会听众,都沐浴在佛陀慈光之中。良久,长身会主乃令其子郁都罗来到身边,附耳说道:「如此这般,你可先回到大会的会所,宣怖这次乃邪盛大会,不必举行了,将众生释放,恢复自由,以免杀害惨苦;诸外道邪师,亦请各自回去。如有暂时不回去的,可候一二日,在备供佛陀及僧团大众时,一同参加此盛大供会。」说罢,其子领命去了。大众意会出天神在空中说道:「舍卫城的众生有福了。」原来如此。长身会主再与青年大众,留在讲堂,继续恭听佛陀的开示。佛陀见长身知邪改正,乃又讲了许多佛法,说戒法,说施法,及生天之法与诸功德法要,大众听了,亦皆喜形于色。当佛陀讲完的时候,长身婆罗门乃率青年大众,向佛陀顶礼致谢,并要求全体皈依,世尊慈允。皈依时,又发愿受持五戒:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒,尽此一生寿命,为佛、法、僧三宝弟子,拥护佛教,推行一切人乘善业。又邀请佛陀及僧团全体,次日到预备为邪盛大会会所之处,备办上等妙供,佛陀默然而许,长身及大众青年们,一齐恭敬称谢,顶礼告别而去。

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈

![[释了幻]婚姻与佛法:佛教看宇宙](https://img.sushijiameng.com/pic/images/img/1_20220501220048acb3d.jpeg)