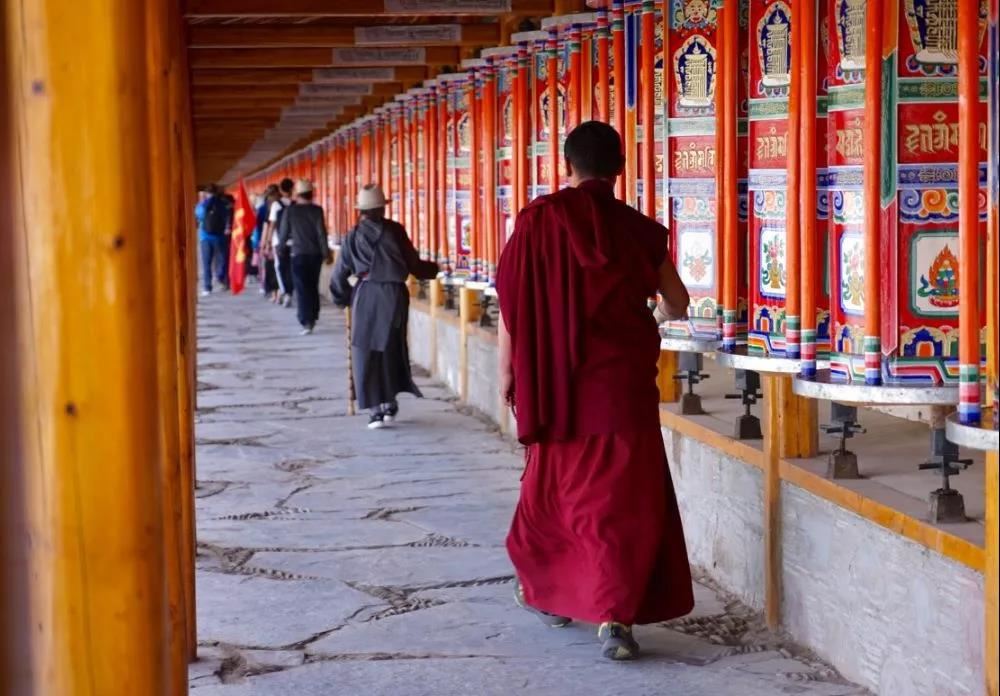

佛教名词:佛教的罪恶观

2023-07-06 佛教名词

凡信佛教的人,都觉得自己有某种痛苦、问题,急待解决。因此,信佛教,努力修行,以期达到解脱这个痛苦的大目的。这个痛苦,佛虽未用「罪恶」两字来表示,但却有她自己的专门术语,即是「无明、业力、轮回」。佛教以为人因有这些东西缠身,所以才生出无量痛苦,人若能从无明、业力和轮回得到解脱,便不再有这些苦楚了。不必说,无明、业力的含义与基督教的「原罪」完全不同,本人亦无意把它们拉在一起,混为一谈。但只是想要说明佛教所讲的痛苦根源为何?

佛教以为世界万物都不过是因缘所生,例如橘子是「因」,泥土、阳光和水分原是「缘」,它们扶助种子生长。以后开花结果,结出橘子,就是「果」。佛教站在这个「缘起论」的立场,便大声说:「宇宙间无神,神由何因缘所生?」(关于缘起论详情及其缺点,在此不论,但请阅本书第七篇基督教与佛教的世界观中佛教部份)。佛教既不讲神,不信神,因此它的教义完全是以「人」为出发点、为中心、为起首的。这点请注意,因这有助于我们今后对佛教思想全盘的了解。

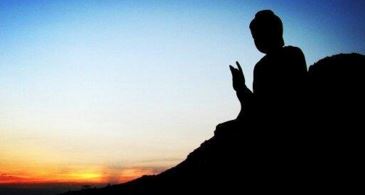

佛教教主释迦牟尼痛感人生是苦,于廿九岁时毅然弃家外出修行,以人生的问题为中心,独自在森林中沉思默想。人为何会有痛苦?如何才能除去痛苦?解脱痛苦后的境界究竟如何?万物从何而来?这一大堆问题,把释迦缠了六年之久,在参考了印度原有婆罗门教的思想以后,释迦终于想出了一套理论,对以上的许多问题,有了他自己的解释。佛教以后称此为「开悟」、「成佛」。但不过是他的一种宗教心灵觉醒,,为自己的苦恼问题,找到答案,建立了一种较有系统的学说罢了。不必说,他的学说信者自信,无需大惊小怪。

释迦以为人生来是苦,苦的根本原因是人有「无明」。佛教用「十二因缘」来说明人生的整个过程与痛苦起源。人因有无明,才缘「行」,行又缘「识」,识又缘「名,名色又缘「六入」,六入又缘「触」,触又缘「受」,受又缘「爱」,爱又缘「取」,取又缘「有」,有又缘「生」,生又缘「老死」。人因有无明,所以最终必有老死。人为何会有老死?因有无明。以上这些专门术语,有各种解释,但都不外说明人在精神上与肉体上的各种发展情形。佛教四圣谛中的「苦谛」与「集谛」二谛,便是解释人生为何会有痛苦这方面的道理。

无明,便是佛教主张人生痛苦的根源。佛经说:「尔时世尊告诸比丘,我成 当说因缘法与缘生说,云何为因缘法,谓此有故彼有,谓缘无明行,缘行识,乃至如是纯大苦聚集,。」(杂阿舍经卷第十二)无明究竟是什么呢?已故日本姊崎正治博士说:「如分一切的心作用,其归宿为无明,人生一切的动摇变化,对归于此一因,从无明到行,行以下则为渴爱,结果生出执着,而产生生存的的各种劳苦了。(根本佛教二三七页)无明的本质到底为何?佛教对亡未作具体答复,也根本无法答复。日本佛教学者冈邦俊教授倒也说得十分爽直:「无明的事实虽已究明,但无这个东西的形而上学的本质,却仍没有弄明白。」

佛教对一切事物都讲缘起法,这个缘那个,那个缘这个,缘来缘去。但无明究由什么「因」,什么「缘」缘起而有的呢?佛教始终答不出来。只有一本「大乘起信论」中有句含糊的话:「以不达一法界故,心不相应,忽然念起,名为无明」。如此解释,人之所以有无明是忽然而生,但「忽然」的说法毕竟太笼统,可以「忽然」,但也可以「不」。忽然有客来,忽然地震,但绝不会整天整夜忽然有客,忽然下雨,这种场合,已不能称是忽然了。「忽然」该是突发事,意料外事,佛教既说人人有无明,无人不有,但如果说都忽然一律发生在全世界每个人身上,便说不通了。

其实,无明这个道理也非释迦首创,是他参考了印度教的思想而来。印度教以为最高神「梵」具有「明」与「无明」,它们是无始无终,永远存在。明是指悟的方面,无明是指迷的方面;当迷方面的无明活动时,便生出千变万化的现象界。佛教以后把无明用作迷的根源,且用在人的方面了。释迦想了六年,最后终于采取了「无明说」为人生苦恼的起程,由此再来发挥他的十二因缘道理,这样,佛教也就轻易解决答复了人生为何会有痛苦这个难题了。但它的脆弱处,是经不起有人打破沙锅问到底,无法向人清楚交代无明的起源何来。既然连佛教自己也说不清楚,那我们也只好让无明继续「无」明下去了。

人在今世为何会有痛苦?无明是根本原因。其次,佛教也讲人有痛苦,是由于前生「业力」所致。业的梵文是Karma,意为「行为」或「动作」。小乘佛教「有部」,以为业是宇宙生命的原理,是人死后去转轮回的本体,它不是物质,而是一种无意识的气质(性格)。有人以为业的本质是由于意志的表面性互流而成立。小乘的「业感缘起论」便是专以业来说明宇宙万物之生成变化的。

大乘佛教不以业作为宇宙生命的原理,因大乘讲「空」(Sunya),道理高过「业感缘起论」。大乘佛教徒只用「业」来说明人为何今世会有苦乐贫富等悬殊的原因。业分成十善业与十恶业:人在前世如行善业,今生便富贵荣华,享福快乐;如行恶业,则困苦贫穷,潦倒不堪。十善业是:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不两舌、不恶口、不绮语、不贪欲、不瞋恚、不邪见,十恶业则是把十善头上的「不」字取去,而成杀生 偷盗、邪见。

我国的佛教徒几乎都用业来衡量整个人生生活过程。如见某人(或自己)贫苦无,或疾病、痛苦,都说成是生来命苦,前生恶业所致。相反的,如丰衣足食,诸事一帆风顺,都说成是前生善业所成。结果造成后者看不起前者,而前者的「苦命」更是无法在人前抬头,有的甚至走上自暴自弃、自甘堕落的地步,因为生来命苦,努力有何用呢?但构成一个人的现在祸福贫富状态,其背景到底是否便是如此简单,都可推在业力上面。我想,明眼人稍加留意观察,便能找出真正原因的答案,用不着我再来解释了。其实,业力思想也原为印度婆罗门教所有,佛教不过予以袭用罢了。

除无明与业力外,佛教相信宇宙间有一个轮回,共分六道,一切的神、鬼人、畜生等都在此轮回中辗转不停,在六道中变来变去,永不止息,痛苦莫名。其实,这个轮回思想也是佛教采用了婆罗门教的信仰 不过从原有的天道、祖道和第三道的三道予以扩充至六道罢了。佛教以为人如要脱离六道轮回之苦,首先必须非除去无明不可,如欲除无明,则必须相信佛教不可。

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈

![[释了幻]婚姻与佛法:佛教看宇宙](https://img.sushijiameng.com/pic/images/img/1_20220501220048acb3d.jpeg)