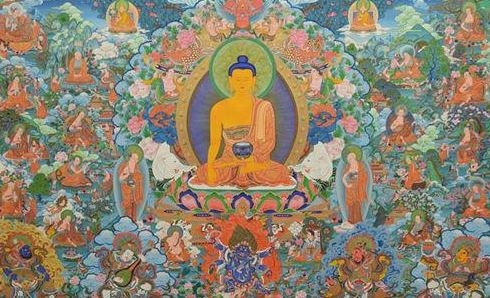

学佛修行人应有的心态

2022-10-04 演莲法师

蕅益大师开示曰:学道一要真为生死,二要具足刚骨,三要开发见识。无真实为生死心,饶你有志气力量,只作世间豪杰,断不能为出世圣贤。无真实刚骨,饶你要出生死,决被情欲牵,熟境迷,利名移夺,魔患埋没去。无真正见识,饶你怖生死,勇猛直前,必被邪师恶友引诱,轻安少得萦惑。或堕光影门头,或坐知见窠臼,乃至或以味禅为功德,或以空寂为家乡。极胜亦流入二乘权曲境界,无由直趋菩提。良由众生心性虽与佛等,无始迷妄积习深厚,欲返本源殊非容易。果能念念观察世间苦空无常无我不净,下从地狱,上至非非想,总非究竟安宁地。倘不誓求出要,三界流转,有甚了期。

生不知来处,死不知去处,茫茫苦海,言之痛心,岂容为生死心不切。既生死心切,视世间一切事,那件出得生死?那件稍有真实?便痛发省悟,向千缠万绕中努力一踊,直得杀父淫母,他家活计,将无始恩爱眼前活计,尽情割断。如悉达初出家即誓云:设骸骨枯腐,不尽生老病死之源,终不返还。如此志气,方不被一切业境夺去,方名具大刚骨。既离爱网,专求出要,必应甄别邪正,洞明权实,了悟顿渐。若不遇真师匠,唯应读诵大乘,深求至理,不依文解义,不离经穿凿,法法会归自己,处处体认心性,自于真宗,渐堪趋入。倘遇明师良友,不问圣凡,但具正见,知如来秘密藏者,即可依之人,放下身心,不惜体面,不辞劳苦,不畏饥寒,乃至不吝身命,毕生服役,咨禀法要,自然福至心灵,感应交彻。

如螟蛉克肖,时雨化生。以得亲近善知识故,则能亲近最上妙乘;以得习学上乘法故,则能出生广大圆满智慧。切莫高推圣境,自处凡愚,恋刹那幻境,忘旷劫远猷,自暴自弃。

又曰:学道之人, 骨宜刚,气宜柔,志宜大,胆宜小,心宜虚,言宜实,慧宜增,福宜惜,虑宜远,思宜近,事上宜虔,接下宜谦,处同辈宜退让,得意勿恣意奢侈,失意勿抑郁失措,作福莫如惜福,悔过莫如寡过。应念身世苦空,切莫随流逐队。衣取蔽形,莫贪齐整。食取克馁,莫嗜美味。尝省此世,前生作何功行,可坐享檀施。十二时恒简点身口意业,善多耶,恶多耶,无记多耶?堪消四事耶,不堪耶?如此惭愧觉悟修省,自然习气渐消,智光渐露。祖意佛意,显于一念清净心中矣。

明末清初时期的蕅益大师是一位通宗通教、而主张以持戒为本,净土为归,观心为要,善友为依的高僧善知识。他所编著的《净土十要》,印光大师赞言净土诸书,唯此诸要,尽美尽善,诚可以作为修学净土法门的指南。其中第一篇《阿弥陀经要解》,大师仅用九天的时间,就注成这一部千古不刊的大作。

印光大师赞叹说:即使是古佛再来,为《阿弥陀经》作一个注解,也不能超过其上。后人尊大师为净土宗第九祖,实在是当之无愧!他的著作很多,近人辑为《蕅益大师全集》行世。而他的佛学思想多见于《灵峰宗论》中,近代弘一大师曾依《灵峰宗论》,摭写警训一卷,取名为《寒笳集》,现录其中开示一则,并以白话略明其大意。蕅益大师开示说:

学道的人第一要真正为解脱生死而发心修行,第二要具足刚毅勇猛的骨气,第三要深入经藏,亲近明师善知识,以开发自己的正知正见。

学道的人如果不是真实为着解脱生死,就算你有远大的志气,有拔山举鼎的力量,顶多只能作世间的豪杰,决不能成为出世的圣贤。

假如学道的人没有真实刚毅勇猛的骨气,就算你想要出离生死,也会因为自己的优柔寡断,决定被世间的情爱欲望所牵引,被外在形形色色的境界所着迷,被名闻利养所诱惑而动摇自己的初心,不知不觉落入魔侣中去。

学道的人如果没有真实的正知正见,就算你害怕生死轮回,也怀有勇猛直前的决心想出离,可是因为自己不明白修行的正确路径与方法,必然容易被邪师恶友所引诱而上当受骗,求升反坠。或者因为自己盲修瞎炼,稍得轻安,少有所成就,便稀里糊涂以为自己修行悟道了,或堕入似是而非的光影门头,或依思虑分别而固守自己的偏见,乃至有人只不过停留在初禅的工夫上就以为功德圆满了,有人以为入于空寂的境界便是工夫到家了。即使工夫比前面更胜一筹的,也不过流入小乘的权巧偏曲境界,根本不可能直趋菩提。

要知道众生的心性虽然与诸佛没有差别,但无始劫以来,由迷惑妄想而积累的烦恼习气极为深厚,现在想要返本还源,当然不是一件容易的事。如果能够念念观察这世间的一切都是苦、空、无常、无我、不净,下从地狱,上至非非想天,全都不是究竟安宁的地方。如今虽然暂得人身,要是不赶紧立下坚定的誓愿,决心寻求出离生死的妙法,一旦生命流逝,又得随业流转于三界六道之中,不知何时才能有了脱生死的一天。想到生不知从何处而来,死后又不知要归去何处?前途只是茫茫一片苦海,说出来都令人痛心啊。今既修行学道,怎能不为解脱生死而心急如焚呢?既然了脱生死的心如此急切,那么回过头来看看这世间的一切事,哪样是能帮我们出离生死的,哪件事到头来有一点点真实的结果,还不都是辛苦到头一场空!

想到这,便应痛发省悟,从那千缠万绕的尘劳中努力奋身一跃而出,必须将过去世所造的种种恶业彻底忏除尽净,从此不再为未来世种下生死业因,将无始以来的恩爱以及眼前的种种活计,痛痛快快地尽情一刀割断。

就像当年悉达太子初出家时,他就立下誓愿道:即使我的骸骨枯腐,要是不能断尽生老病死的根源,终不返还。能有这样坚定不移的志气,才不会被一切业缘境界所动摇,方名具大刚骨。既离恩爱情网,专求出世要妙之道,还必须要能甄别邪正,通达权教与实教之间的区别,明白顿教与渐教之间的差异。

在修学的过程中,如果未能遇到有真修实悟的明师指点,那就应当多多读诵大乘经典,深刻领会经典中所蕴含的至理,不可依文解义,也不可以脱离经教而肆意穿凿附会,要将佛经中所说的道理一一落实到自己的生活中去,处处从心性中去省察体会,是否与佛法契合。能这样用心,自然对于佛法真实的宗旨渐渐有所趋入。

倘若有幸遇到明师良友,无论是已得道的圣贤,或是正在修行的凡夫,只要他具有正知正见,能了知如来秘密藏真实义的,便是可以亲近的善知识,千万不要当面错过。应当放下身心架子,不要顾惜体面,不辞辛劳困苦,不怕饥饿寒冷,甚至连身命都在所不惜,愿意毕生侍候师长,以便有机会咨禀佛法的要义,久而久之,自然福至心灵,感应交彻。如同螟蛾的幼虫,被蜾蠃当做自己的幼虫收养之后,便逐渐类似蜾蠃,这是因为被蜾蠃同化了。

学道的人,由能亲近善知识的缘故,便有机会亲聆最上乘的妙法;由能习学最上乘妙法的缘故,就能出生广大圆满的智慧。

因此,切不可将修学大乘佛法有意推到高不可攀的圣人境界,而自甘居于凡愚之流,只是一味地留恋世间刹那磨灭的幻境,忘却旷劫以来至今尚未了办的生死大事,这岂不是自暴自弃吗?

大师又说:学道的人, 应该要有刚强不屈的骨格节操,应该要具有温良柔和的气质,应该立有远大的志向,而胆子要小,待人接物必须谨言慎行,畏惧因果。平时应该虚心向明师善知识请益,说话要诚实不欺,多读诵经典,以增长自己的智慧;在生活方面要简单俭朴,爱惜自己的福报;考虑问题要长远周到,而心思要放在眼前最重要的地方,奉事上辈师长要恭顺,接引后学要谦和,与同辈相处宜退让,当得意时不可恣意奢侈,遇失意时也不要显得抑郁失措,勤劳作福不如当下惜福,经常悔过不如从此寡过。

应想到我这个身体以及我所生活的这个世界,所有一切都是苦、空、无常的,因此切不可随波逐流,跟着世俗人家瞎凑热闹。衣服只要能遮蔽身体就行,不必定要穿著华丽齐整;饭食只要能充饥就好,不可贪图美味。常常反省自己此世前生,究竟作了什么功行,难道真的可以安坐享受信心施主的供养吗?一天十二时中,不妨检点自己的身、口、意业,究竟是善业多呢,恶业多呢?还是无精打采、虚耗光阴多呢?就这样过日子,人家提供给自己的所有生活必需品,如果自己能用功修行,还略且可以消受;要是没修行,怎么能消受得起呢?

能时常这样惭愧觉悟勉力修省,自然烦恼习气渐消,智光渐露;有朝一日,祖意佛意,便可以显于一念清净心中了。

学道与世间拜师学艺不同,世间人学得一技一艺,为得是养家糊口,维持生计,如果技艺学得精湛,用之于正,可以成家成名,兼且可以济世利人。即使学得不精,顶多不过生活艰难潦倒罢了。只要好手好脚,有一身力气,换个干粗活的行业也行;再不然,老老实实务农,种点土豆,栽些青菜,也聊可以充饥裹腹度日。而学道却是一门转化心灵的工夫,用不着费九牛二虎之力,使不得耍六韬三略之计,全凭一念至诚作高度的修养。它所产生的功德利益,决不是仅为养活身家性命所可比拟的。

只要不是学偏、学邪了,即使学得不精,至少在做人方面,也可以化恶劣为善良,化粗野为温顺,化残忍为仁慈,化刻薄为忠厚,化奸诈为正直,化吝啬为大方,化骄傲为谦虚,化懒惰为勤勉,化奢侈为俭朴,转危难为平安,转祸患为福泽,转凶险为祥和,转悲观为喜乐。若是道业工夫精到,修至究竟圆满的境界,却能转愚痴为智慧,转暴戾为慈悲,转悭贪为布施,转瞋恚为忍辱,转懈怠为精进,转散乱为禅定,乃至转烦恼为菩提,转生死为涅槃,转浊世为净土,转凡夫为圣贤。正如《楞严经》上所说的,心能转物,即同如来。由此可见,学道的功德利益实在是大矣哉!

但既发心学道,就应该立广大志,发长远心,始终不懈,不可半途而废,必得止于至善,成就功行圆满而方休。然而,在修行学道的过程中,难免会遇到一些碰碰撞撞的苦恼和障缘,所以每当发现自己道心似有滑坡的状态时,就要立时警觉,提起精神,抽空读些佛经祖语,作为警省和策励,也是很有必要的。现在就来共同学习明朝高僧憨山大师这一段开示。

憨山大师曰:学道人第一要看破世间一切境界,不随妄缘所转。第二要办一片为生死大事,决定铁石心肠。不被妄想攀缘以夺其志。第三要将从前夙习恶觉知见,一切洗尽不存一毫。第四要真真放舍身命,不为死生病患恶缘所障。第五要发正信正见,不可听邪师谬误。第六要识得古人用心真切处,把作参究话头。第七要日用一切处正念现前,不被幻化所惑。心心无间,动静如一。第八要直念向前,不可将心待悟。第九要久远,志不到古人田地决不甘休,不可得少为足。第十做工夫中念念要舍要休,舍之又舍,休之又休,舍到无可舍,休到无可休处,自然得见好消息。学人如此用心,庶与本分事少分相应。有志向上,当以此自勉。

又曰:修行第一要为生死心切。生死心不切,如何敢云念佛成片?且众生无量劫来,念念妄想,情根固蔽。即今生出世,何曾一念痛为生死?日用念念循情,未常返省。今欲以虚浮信心,就要断多劫生死,所谓滴水救积薪之火,岂有是理哉?若果为生死心切,念念若救头燃,只恐一失人身,百劫难复。要将此一声佛咬定,定要敌过妄想,一切处念念现前,不被妄想遮障。如此下苦切工夫,久久纯熟,自然相应,如此不求成片而自成一片矣。此事如人饮水,冷暖自知,告诉不得他人,全要自己着力。若但将念佛作面皮,如此驴年无受用时。直须勇猛,更莫迟疑!

憨山大师这段开示的意思是说:

我们学道的人,第一要看破世间一切境界都是无常、苦、空的,所以不要将宝贵的时间白白浪费在毫无意义的事情上。

第二既然想要了办生死大事,就必须要具有富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈般的铁石心肠,才不被妄想攀缘改变了自己学道的志向。

第三要将从前不良的习气和错误的知见,统统洗尽不存一毫。

第四要真真放舍身命,不为死生病患等恶缘所障碍。

第五自己要具有坚定的正信正见,不可听邪师谬误。

第六要识得古人用心真切处,当作参究的话头。

第七在日常生活中随时随处都要保持正念,不被外在种种幻化不实的境界所诱惑,做到心心无间,动静如一。

第八在修行时只要一直保持正念,工夫纯熟,自然水到渠成,不可一边用功,一边心里胡思乱想期待开悟。

第九要坚持久远,志不到古人田地决不甘休,不可得少为足。

第十做工夫中念念要舍要休,舍之又舍,休之又休,舍到无可舍,休到无可休处,自然得见好消息。

学人能够如此用心,差不多才与本分事相应。有志修学无上菩提的人,当以此自勉。

大师又开示说:修行的人第一要迫切为了脱生死而发心。如果生死心不切,如何敢说念佛工夫能得成片?况且众生无量劫以来,一直都是在颠倒妄想中过日子,五欲六情积聚在心中早已是根深蒂固了。即便现在虽然也希望出离这苦恼世界,可是何曾有一念痛为生死?于日常生活中待人接物,仍然念念离不开世俗的情见,几时能猛省自己是一个修道的人?如今以这样一种虚浮的信心,就想要了断无量劫以来的生死轮回,简直就像取点滴之水想熄灭正在炽烈燃烧的柴堆,天下哪有这样的道理呢?

如果真为生死心切,就必须念念如救燃眉之急,唯恐今生不能解脱,此后就算再经千生万劫,也未必能有出离生死的一天。

所幸今生能够听闻佛法,又所幸能够修学最殊胜的净土法门,定要将这一声佛号不间断地念去,定要敌过妄想,随时随地总要将这一声佛号安住心头,不被妄想遮障。能这样下苦切工夫,久久纯熟,自然心与佛相应,如此不求成片而自成一片了。此事如人饮水,冷暖自知,告诉不得他人,全要靠自己着力。如果只是将念佛当作表面工夫,恐怕念到驴年马月也得不到多大好处。直须勇猛精进,千万不再迟疑!

2024-02-04 21:54相关阅读

大寂尼师:成佛必经之路—圆满布施之道 二、布施圆满愿 (一)认识大悲菩萨的修行意义

大寂尼师:成佛必经之路—圆满布施之道 二、布施圆满愿 (一)认识大悲菩萨的修行意义

香隆立嘉措仁波切:佛教徒如何从六度中的精进行去了解大乘思想之七─正确的学佛观点之三十

香隆立嘉措仁波切:佛教徒如何从六度中的精进行去了解大乘思想之七─正确的学佛观点之三十

香隆立嘉措仁波切:从观音法门到达成佛的过程 正确的学佛观点之十九

香隆立嘉措仁波切:从观音法门到达成佛的过程 正确的学佛观点之十九

智海法师答:我的同修学佛三年却对天主教有兴趣,每天去听课,我不知道如何劝她。

智海法师答:我的同修学佛三年却对天主教有兴趣,每天去听课,我不知道如何劝她。

呷绒多吉上师:一个有智慧、真正的修行人眼里示现的一切都是因果的正见

呷绒多吉上师:一个有智慧、真正的修行人眼里示现的一切都是因果的正见

慈航法师:慈航大师全集 菩提心影(二)人生篇 一五、正信佛教徒应有的认识

慈航法师:慈航大师全集 菩提心影(二)人生篇 一五、正信佛教徒应有的认识

达真堪布:无论你的修行有多好,境界有多高,言行也不能疯狂,不能颠倒

达真堪布:无论你的修行有多好,境界有多高,言行也不能疯狂,不能颠倒

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈