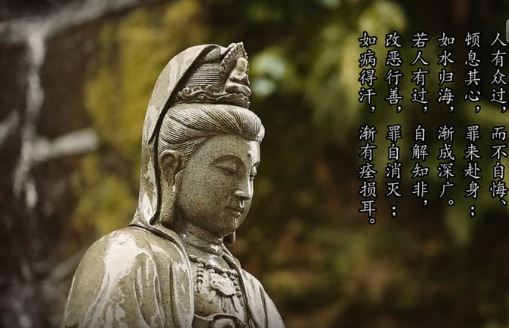

佛法要义问答:如何处理愤怒情绪与如何走向开悟之路

2017-04-24 藏传法师

问:请解释一下恐惧和憎恨,以及恐惧和安忍之间的关系。

答:恐惧分成好多种。有些恐惧是基于扎实理由而来的真正恐惧,而有些仅是个人心识幻念制造出来的。我认为后者是个人长期负面思维所累积的结果,而且是种痛苦的处境。一个人对自己各种负面情绪抱持戒慎恐惧之心,我认为是件适当的事。但是,出于消极负面心态而恐惧他人,这在他人眼中可能被视为敌意。由此之故,有时某类恐惧就极易被人与憎恨混为一谈。至于恐惧和安忍之间有何关连,这我就不清楚了。

问:我们与其学习该如何处理他人的愤怒情绪,为何不干脆直接避免跟这类人打交道?

答。这观点非常实在。事实上,初阶段的修行者往往选择僻静之地,道理也正在于此。然而这终非长久之计。当一个人独处修行时,应该致力修炼内在力量,如此一来,当他重返社会时,才算是心智已装备齐全的人。有些人选择在修行时与世俗社会完全隔离、避免与外界接触互动,终其一生只在僻静之处禅修,这种人可称之为阿罗汉,他们常被形容为像犀牛一样的人。

问:如果我们所有的行为都因缘而起,那么一个人又如何选择要走上开悟之路?这是出于个人的选择,或者只是难以避免的下一步?

答:一个人之所以精进投入追求完全开悟或解脱的修行路,绝非仅出于时间上自然演化之结果。因此若缺乏决心,不肯采取行动、切实精进于灵修道路以获致圆满境界,那么人不可能会自然而然就进化到更高的灵性层次,成为悟道更深的人。

当我们谈到「空性」时,会发现诸佛典经文中所胪列的各种空性,共有十六种之多。轮回的灵性称之为「无始无终的空性」。它背后的理由是,如果个人不采取任何初步动作,也不做任何有意识的努力,那么我们生存所处的未开悟状态就会这样无止尽地持续下去。然而,一旦打破此静止状态,开始做出人为有意识的努力,那这种未开悟的生存状态便有终结。

我个人从弥勒《现观庄严论》第二章的某个概念里,得到相当大的启发。他谈到修行菩萨道的人所具备的 五种性格。他说,要是就眼前可见的各种习性的自然倾向而言,某些东西可能是确定的──有些人较适合走个人解脱的道路,有些人则较符合大乘佛教追求完满佛性的目标,追求菩萨道的理想。然而,就终极的观点而言,众生皆平等,因为佛性普遍存在于每个人身上。所以我们在此所区分的众人,皆具成佛潜能及实现这份潜能的能力。

2024-02-04 21:57

相关阅读

崇慈法师答:当自己的家人、亲友都不能理解我对佛法的信仰,而说我是迷信,我该咋办?

崇慈法师答:当自己的家人、亲友都不能理解我对佛法的信仰,而说我是迷信,我该咋办?

大寂尼师:临终、中阴身、作七、度亡开示(如何对往生的亲友临终开示)

大寂尼师:临终、中阴身、作七、度亡开示(如何对往生的亲友临终开示)

香隆立嘉措仁波切:佛教徒如何从六度中的精进行去了解大乘思想之七─正确的学佛观点之三十

香隆立嘉措仁波切:佛教徒如何从六度中的精进行去了解大乘思想之七─正确的学佛观点之三十

慎重:妄谈“一切法均是佛法”即是大妄语!~ 一则《地藏论坛》的讨论帖(二)

慎重:妄谈“一切法均是佛法”即是大妄语!~ 一则《地藏论坛》的讨论帖(二)

惟传法师:《阿含解脱道次第》第三十五章 至人只是常—反璞归真 问答

惟传法师:《阿含解脱道次第》第三十五章 至人只是常—反璞归真 问答

智海法师答:开悟的人是不是看问题很宏观、很彻底,一下就想到事情的结果,认为世间一切都是生灭的?开悟人是

智海法师答:开悟的人是不是看问题很宏观、很彻底,一下就想到事情的结果,认为世间一切都是生灭的?开悟人是

智海法师答:我的同修学佛三年却对天主教有兴趣,每天去听课,我不知道如何劝她。

智海法师答:我的同修学佛三年却对天主教有兴趣,每天去听课,我不知道如何劝她。

微信分享

扫描二维码分享到微信或朋友圈